Эль Лисицкий: изобретатель нового мира

5 проектов знаменитого советского авангардиста.

Лазарь (с 1920-го года — Эль) Лисицкий родился в 1890 году в Смоленской губернии. В подростковом возрасте переехал в Витебск, где учился в школе художника Юделя Пэна. Позже он был студентом архитектурного факультета Высшей политехнической школы в Дармштадте, а также получил образование инженера-архитектора в Рижском политехническом институте.

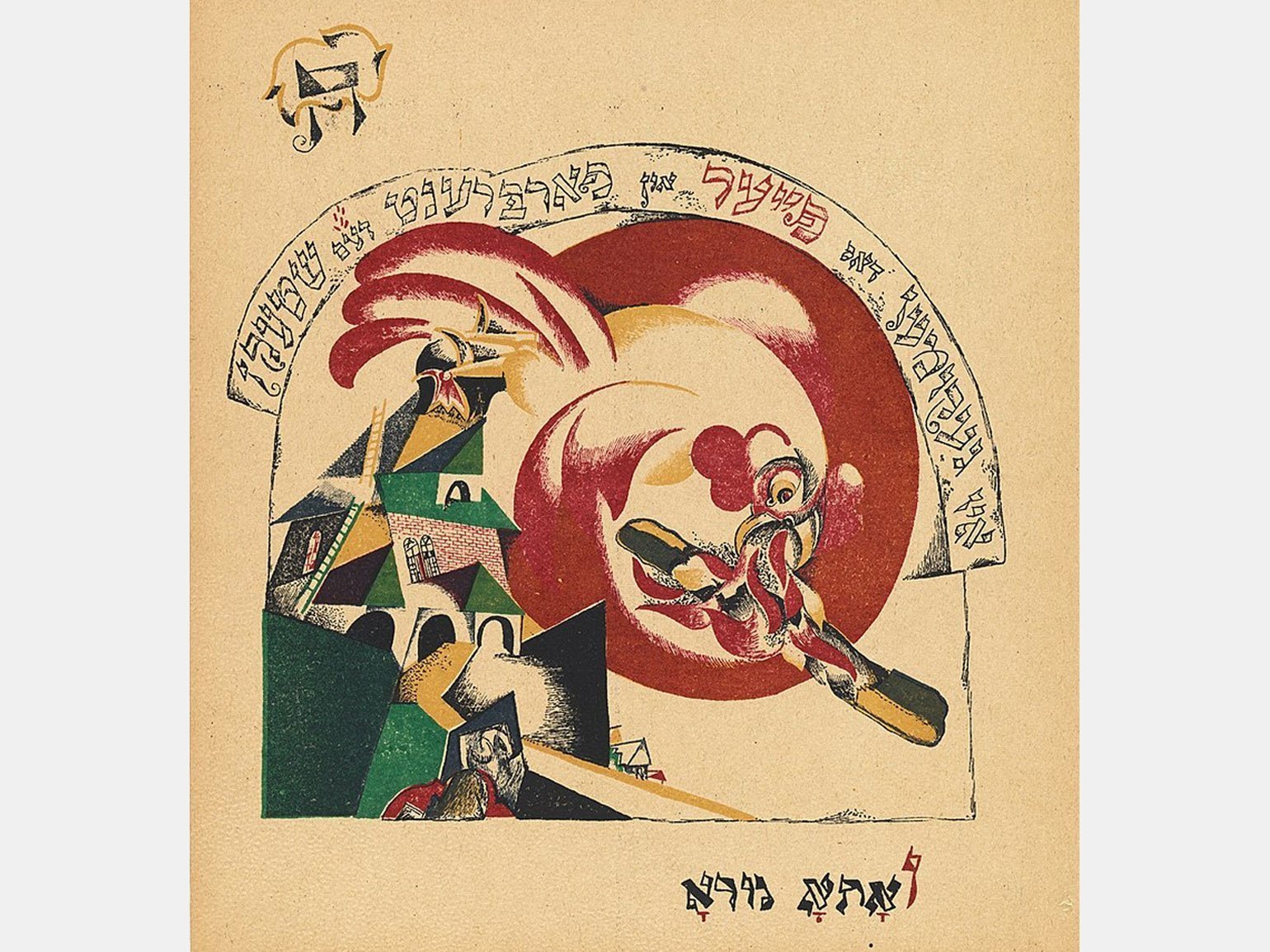

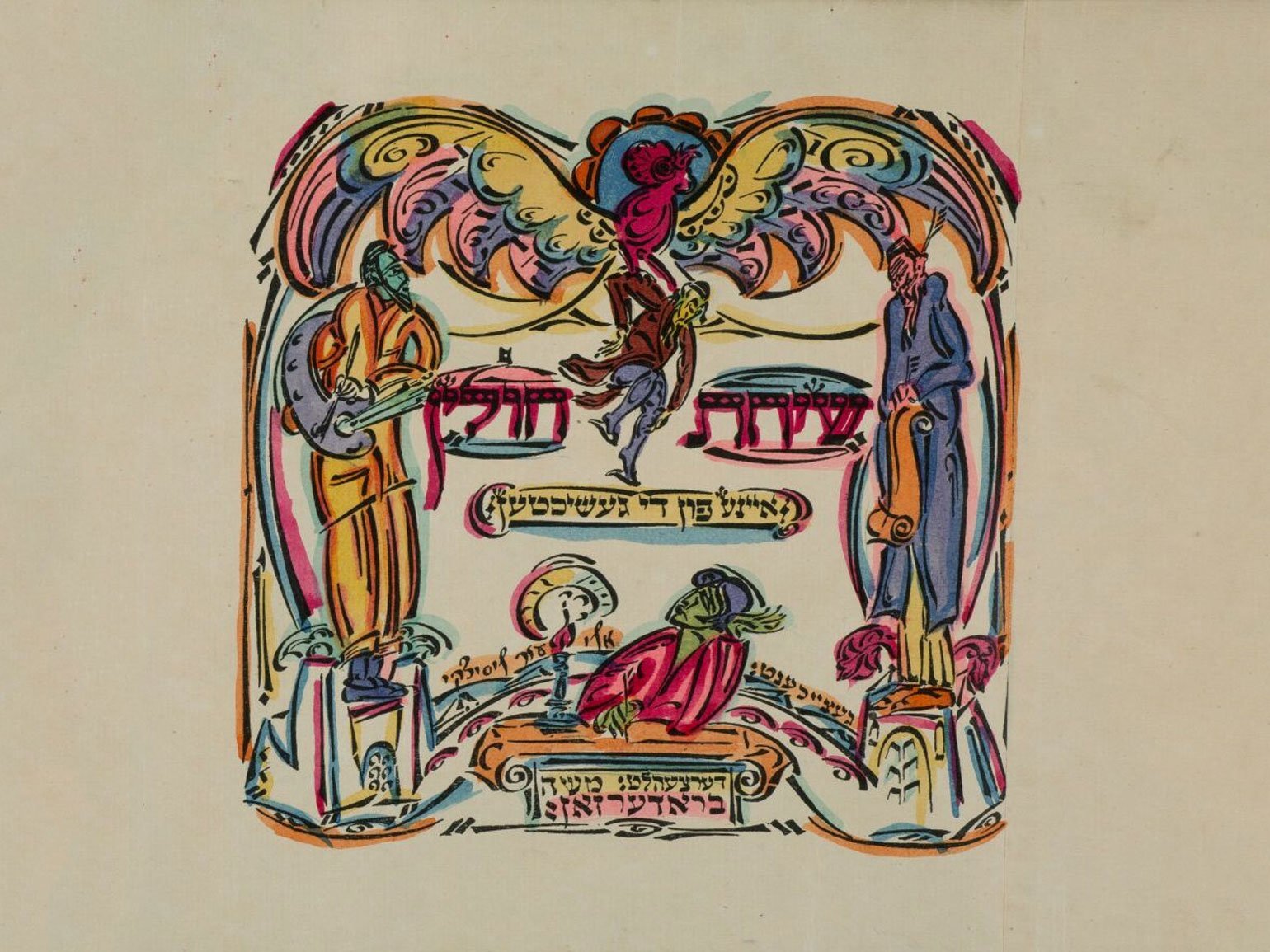

В 1916–1919 годах в центре его творчества была еврейская культура: Лисицкий создавал авангардные иллюстрации для книг на идише, был одним из сооснователей объединения «Культур‑лига».

Изображение: Русский музей

Изображение: Государственная Третьяковская галерея

В 1919 году Лисицкий начал преподавать архитектуру и печатное дело в Витебске. В Народном художественном училище он работал вместе с Марком Шагалом и Казимиром Малевичем. Первый был ментором Лисицкого в еврейской живописи, второй заинтересовал его новым, необычным, интригующим направлением — супрематизмом.

Позднее супрематизм перевесил, и к еврейской тематике в своих работах Лисицкий уже не возвращался. Однако и в супрематизме он пытался найти собственные грани, создавая не столько геометрические абстракции, сколько архитектурные чертежи будущего.

Лисицкий, заставший революцию и становление Советского Союза, затронул в своих работах и социально-политическую тематику — он создавал агитационные плакаты. Один из них ― «Клином красным бей белых» ― стал классическим образцом авангардного искусства.

Читайте также:

Ещё одна веха в профессиональной жизни авангардиста ― ВХУТЕМАС. С 1925 по 1930 год Лисицкий возглавлял кафедру проектирования мебели и художественного оборудования помещений, превратив её в первую школу советского дизайна.

Читайте также:

В этой статье мы расскажем о нескольких проектах и идеях, которые вписали имя советского авангардиста в мировое искусство.

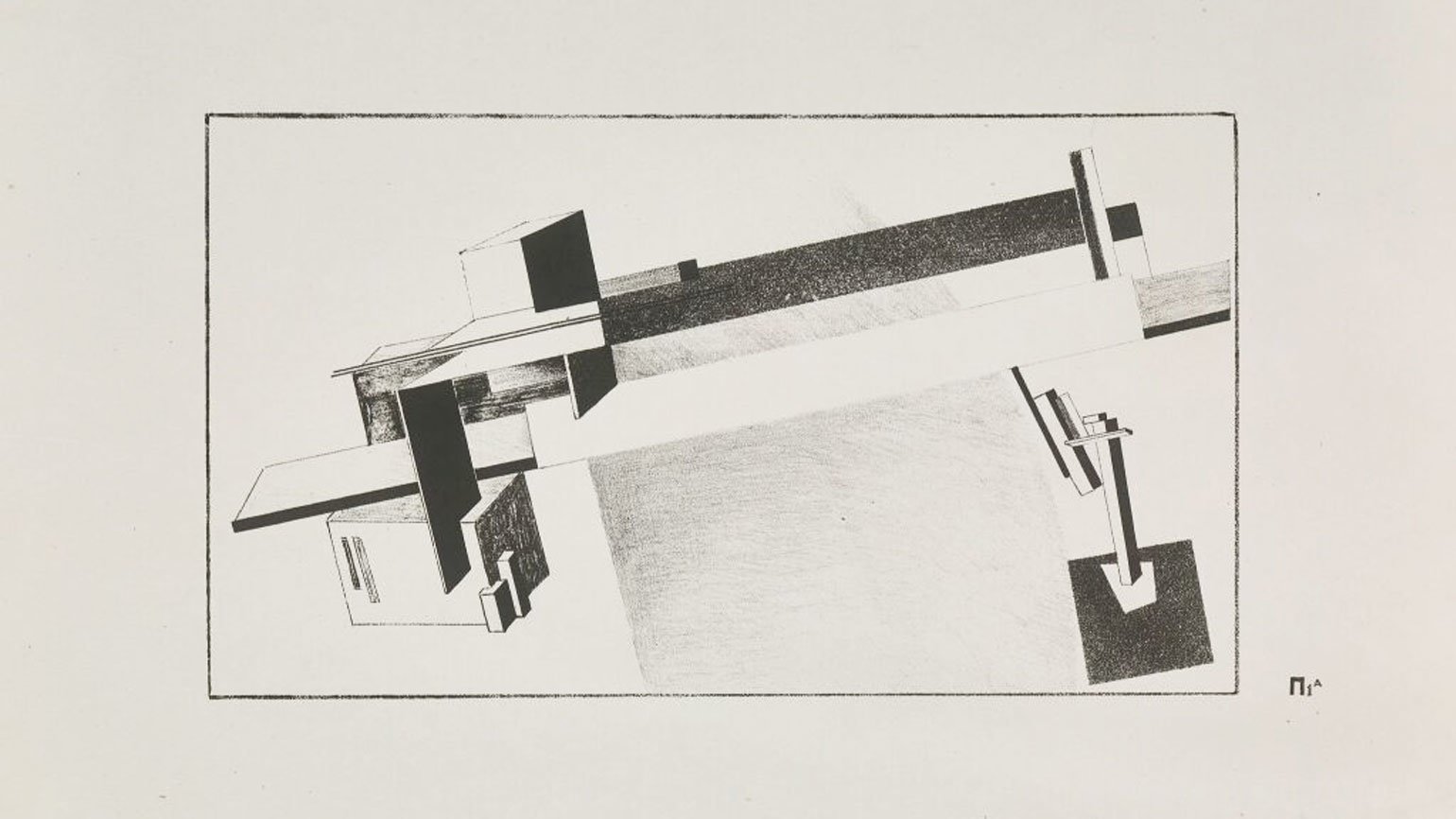

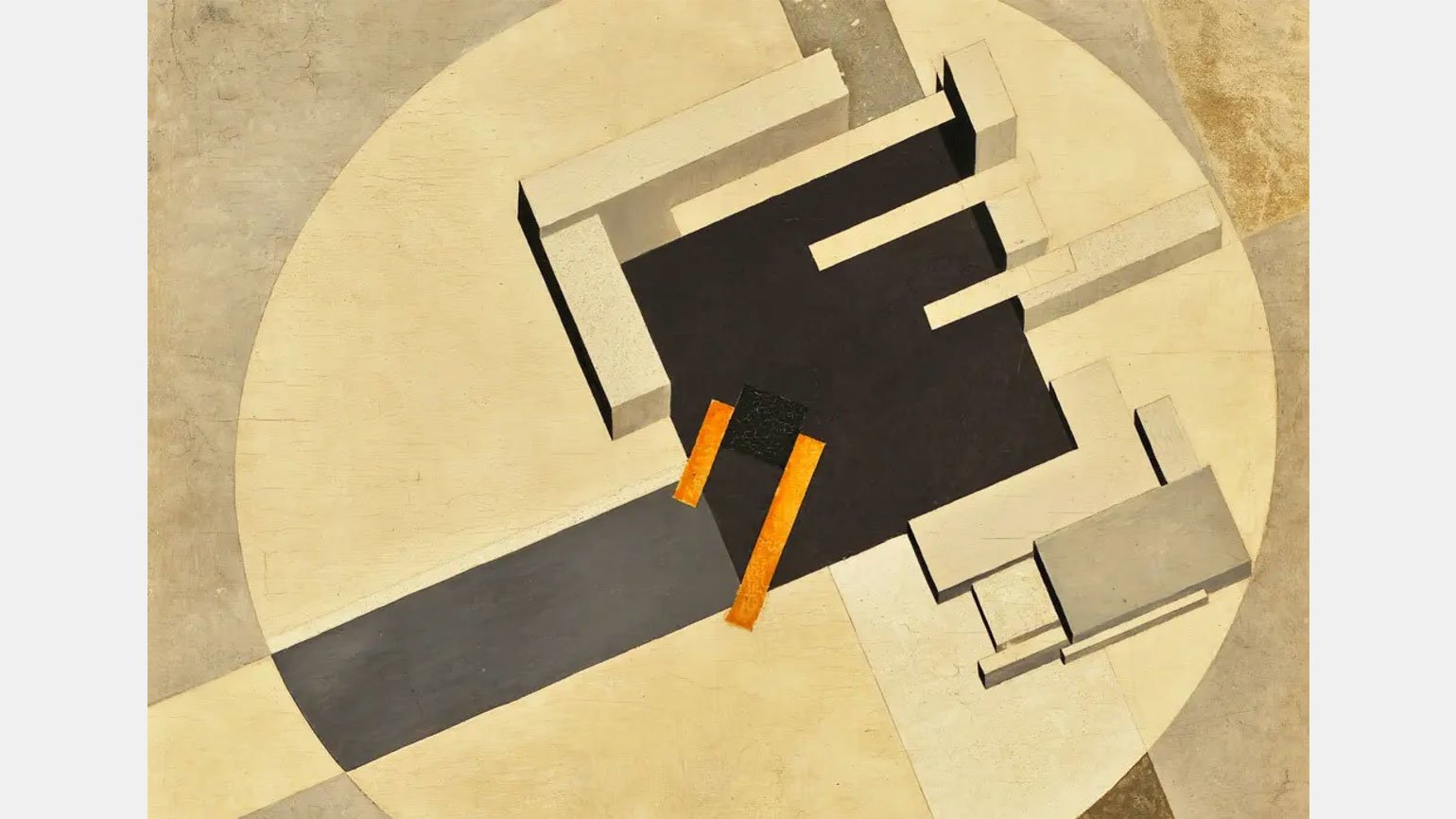

Проуны

Желая объединить живопись и архитектуру, Эль Лисицкий создал концепцию проунов ― «проектов утверждения нового». В этих чертежах он экспериментировал с плоскими супрематическими элементами, объёмом и пространством. По замыслу Лисицкого, проуны должны были стать «прообразом архитектуры мира».

Геометрические плоскости он комбинировал с трёхмерными объектами — они превращались в реалистичные конструкции и парили в пространстве. Определённые цвета Лисицкий использовал, чтобы обозначить плотность, массу или фактуру разных материалов: металла, стекла, дерева, бетона.

Позднее композиционные решения, использованные в проунах, Лисицкий применял в дизайне, архитектуре, полиграфии.

Изображение: Государственная Третьяковская галерея

Изображение: Азербайджанский Национальный музей искусств им Рустама Мустафаева

Типография журнала «Огонёк»

Лисицкий создал немало архитектурных чертежей, однако реализован был лишь один его проект — типография журнала «Огонёк», её построили в Москве в 1932 году.

Над идеей будущей типографии архитектор работал всего шесть недель. За это время он спроектировал редакционные корпуса, печатный цех, гараж, трансформаторную подстанцию. Вся композиция выполнена в стиле конструктивизма.

Особое внимание в проекте привлекает вертикальное остекление и сочетание двух видов окон в одном из корпусов ― больших прямоугольных и маленьких круглых.

Сейчас этот комплекс — объект культурного наследия.

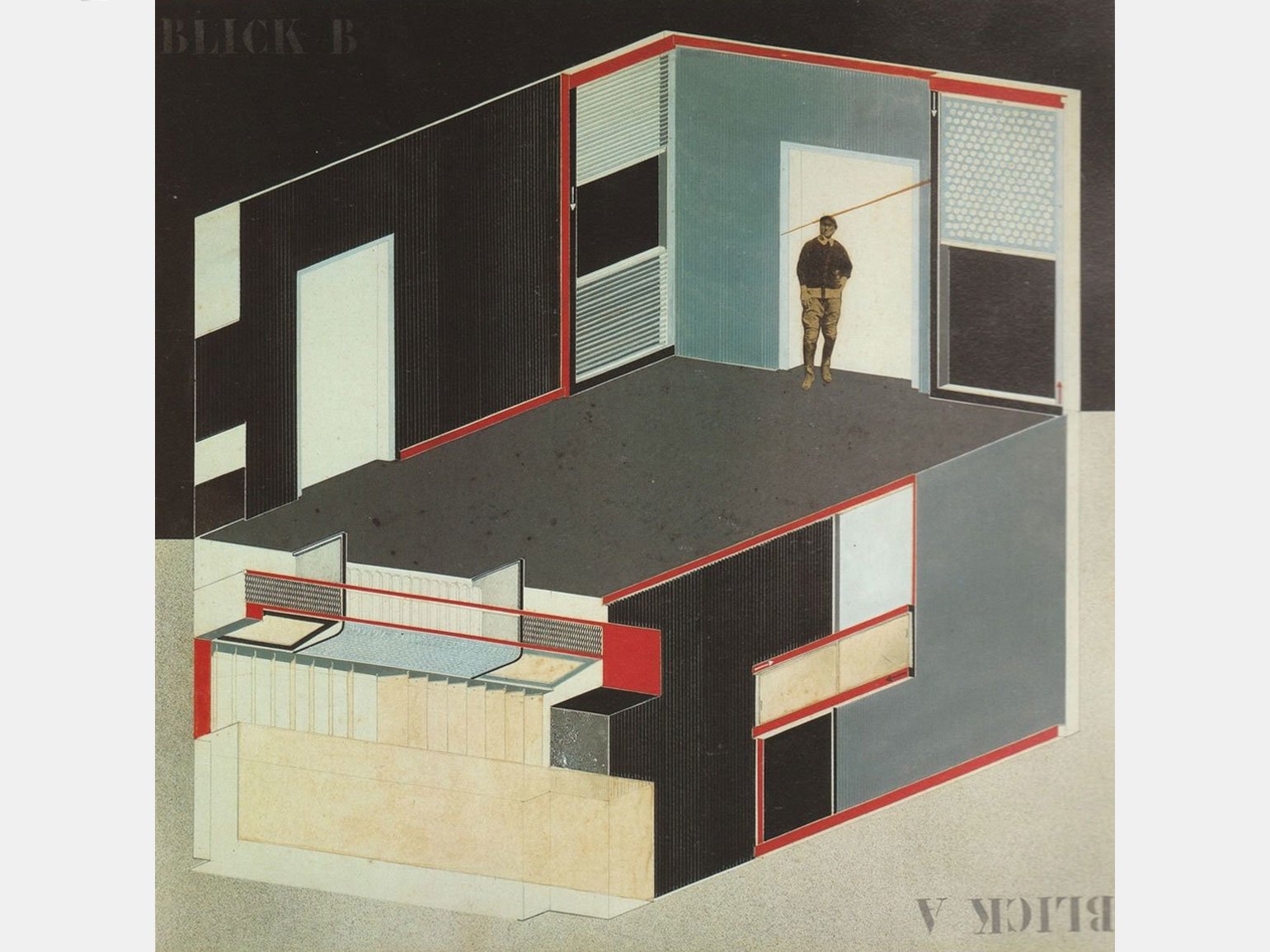

Оформление выставочного пространства

Лисицкий, курировавший не одну всесоюзную выставку, а также павильоны СССР на международных экспозициях, разработал новый подход к организации выставочного пространства.

Он одним из первых сделал выставки интерактивными: например, в проекте «Кабинет абстракций» разместил скульптуру в зеркальном углу — так можно было рассмотреть её со всех сторон. Или повесил картины в нишах и закрыл их жалюзи — и посетители сами решали, какие работы они хотят посмотреть.

Кроме того, Лисицкий задействовал в оформлении выставочных пространств сложное освещение, движущиеся механизмы. Так он превращал статичную экспозицию в целое действо.

Фото: Public Domain

Изображение: Public Domain

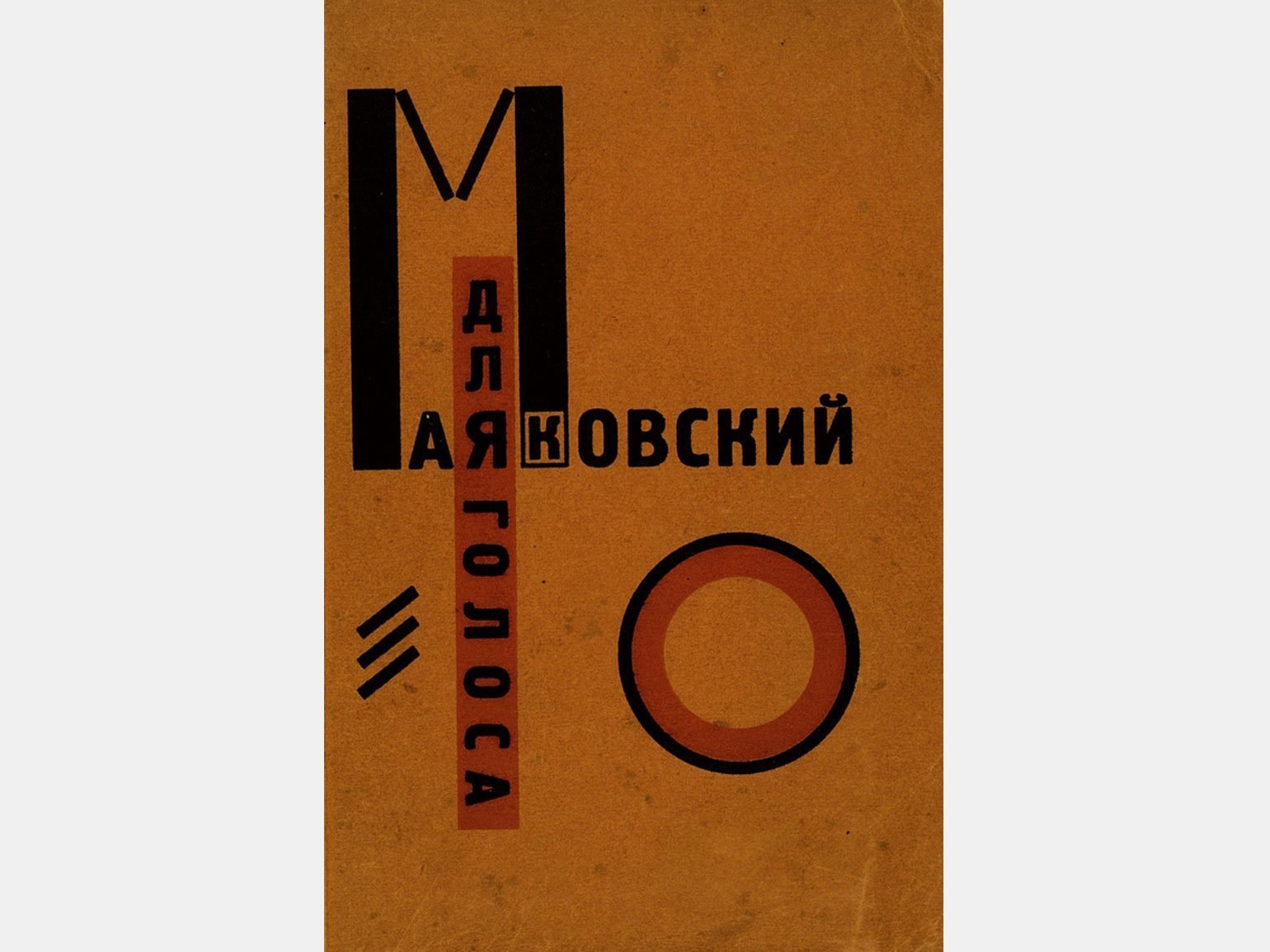

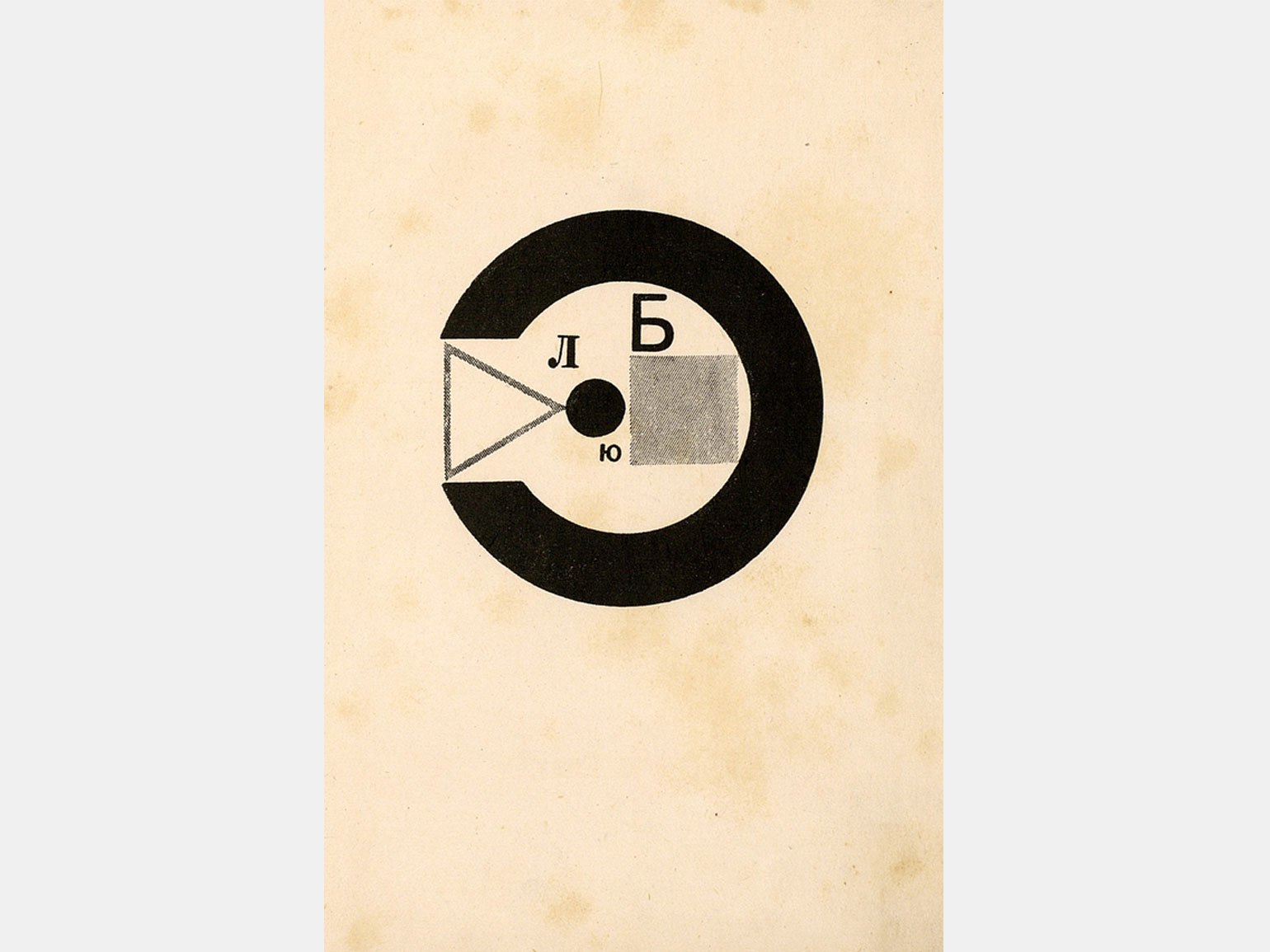

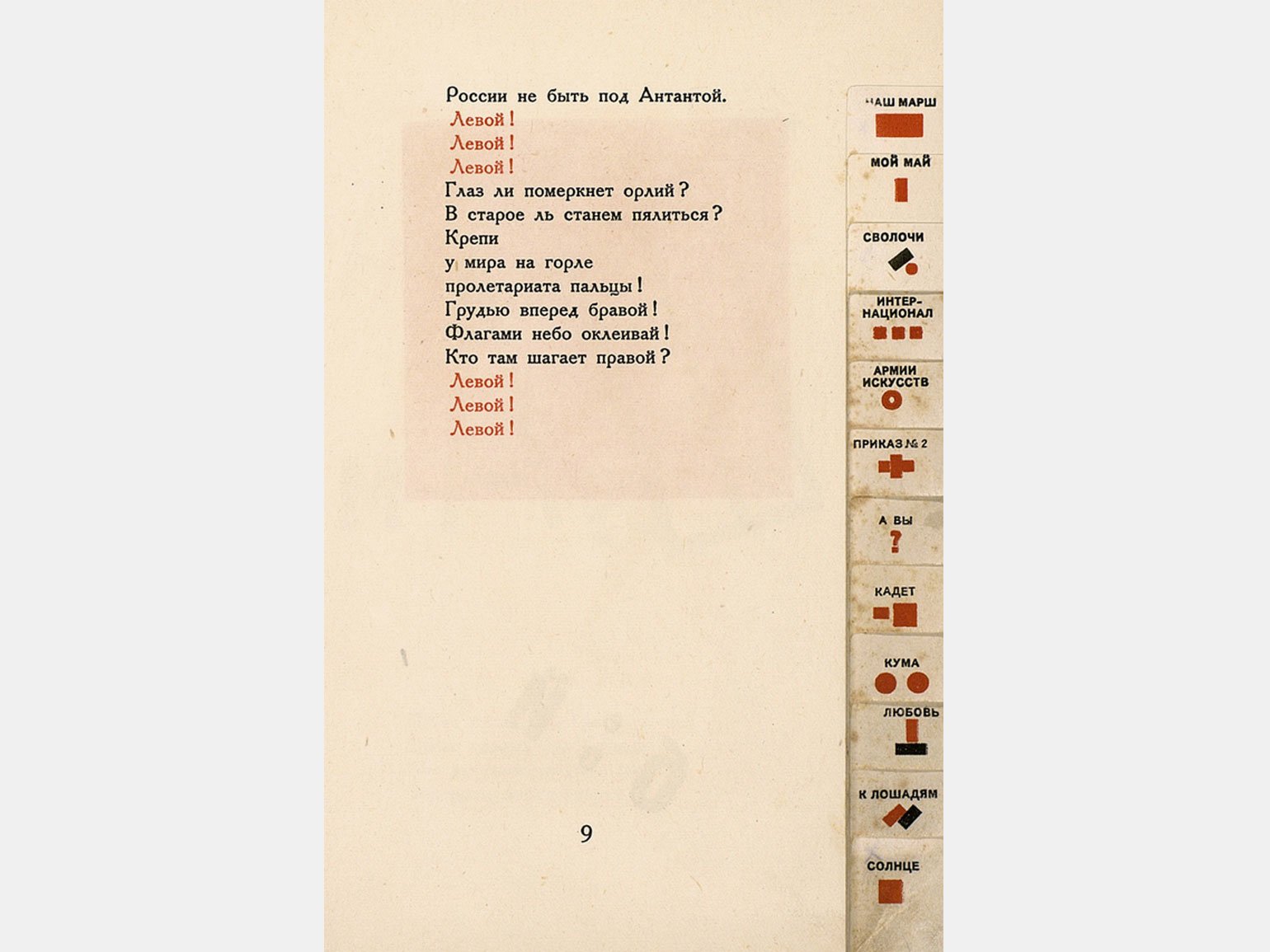

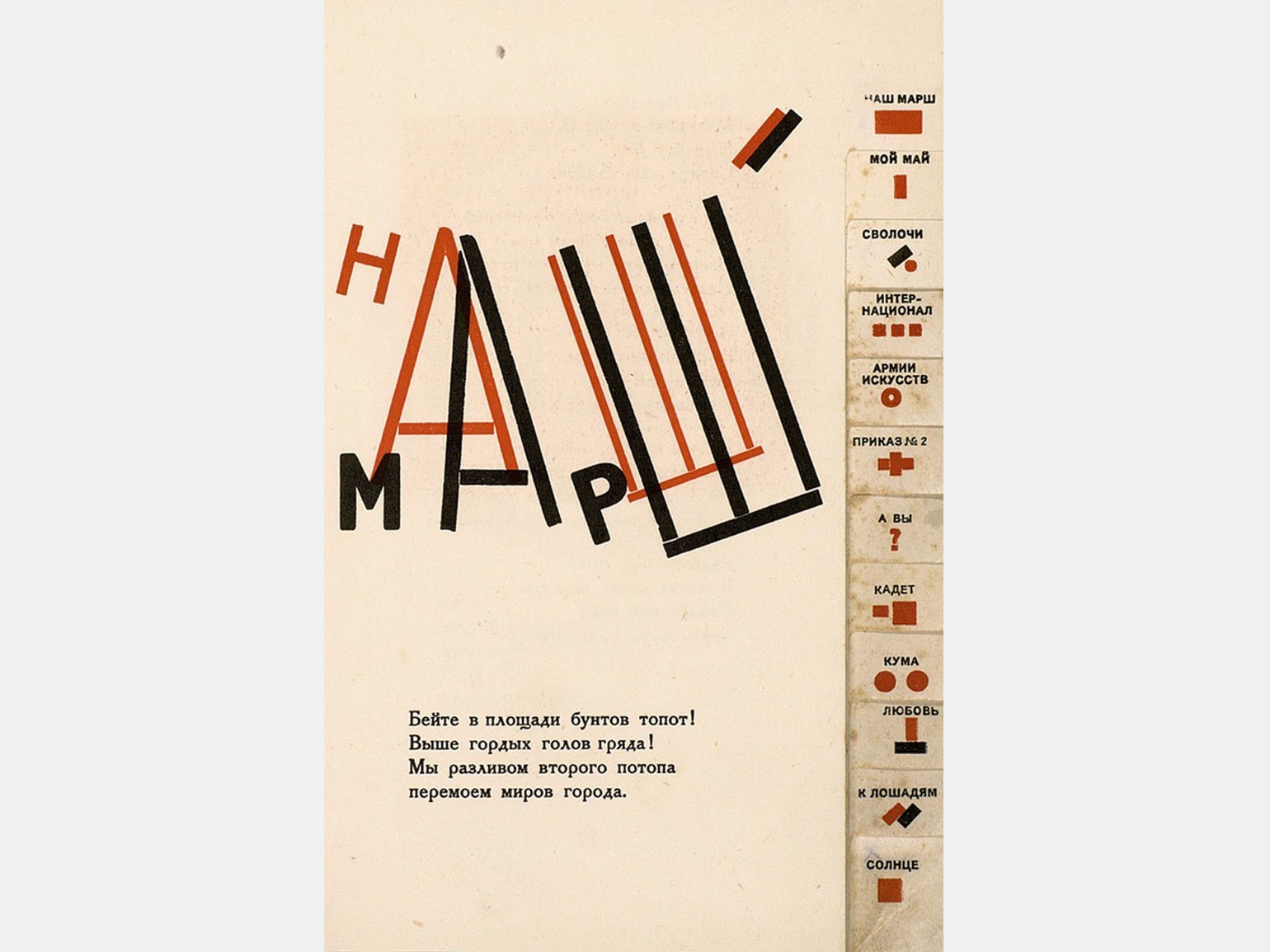

Оформление сборника стихотворений В. Маяковского

Это ещё одно инновационное решение Лисицкого ― на этот раз в полиграфии. В 1923 году он оформил сборник стихотворений Маяковского «Для голоса» как справочник: вырезал с краю книжного блока лесенку-регистр с названием и пиктограммами, которые помогали читателю сразу найти нужное стихотворение.

Издание украшали супрематические рисунки, а на первом развороте были изображены геометрические фигуры и буквы Л, Ю и Б, взятые в окружность, ― инициалы Лили Юрьевны Брик, в которую был влюблён Маяковский. При прочтении по кругу буквы складываются в слово «люблю».

Местами текст стихотворений был подчёркнут линиями разной толщины, слова выделялись разным цветом, графическими элементами. Так Лисицкий задавал для читателя ритм и создавал ещё один способ воздействия ― визуальный.

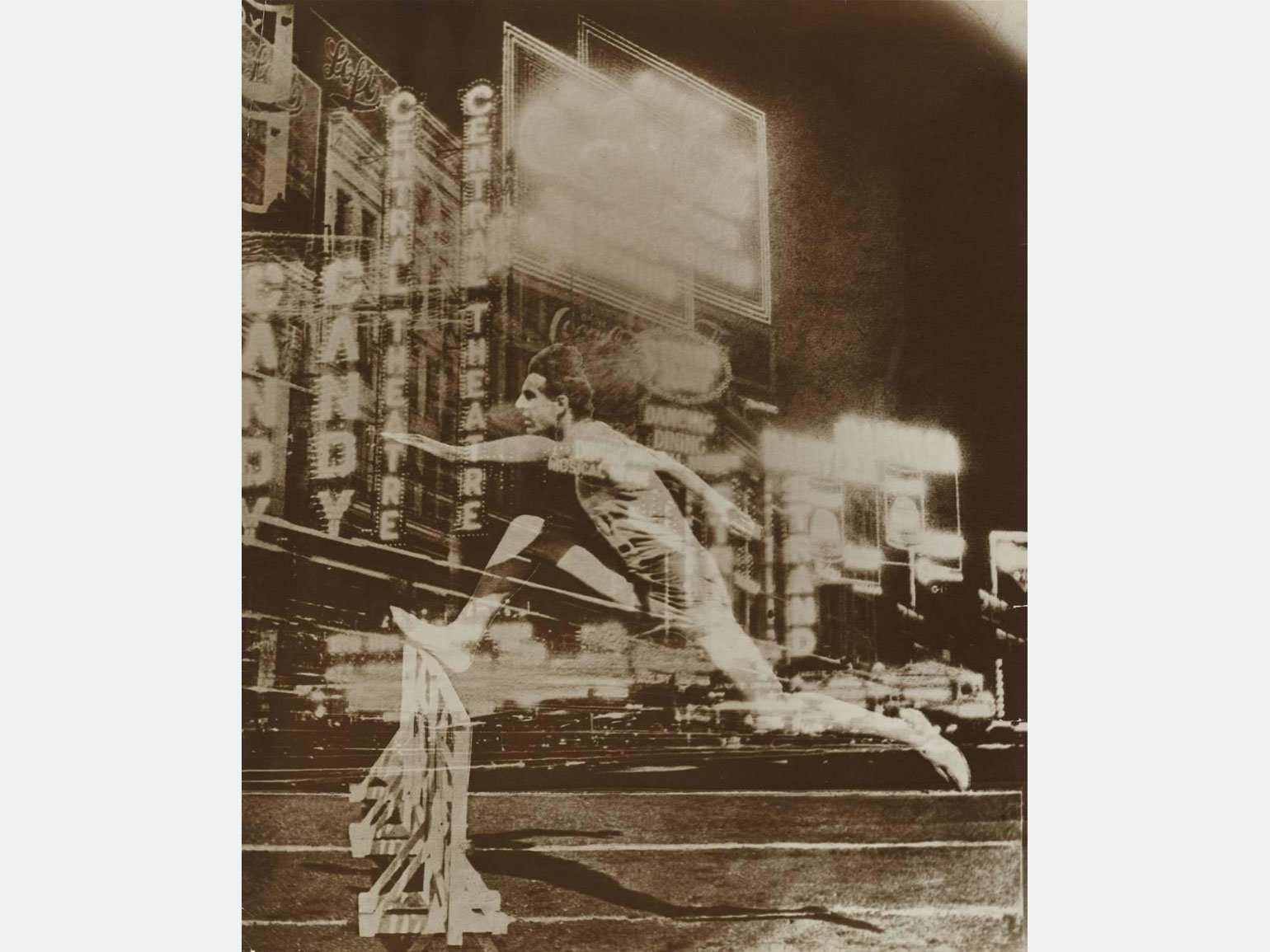

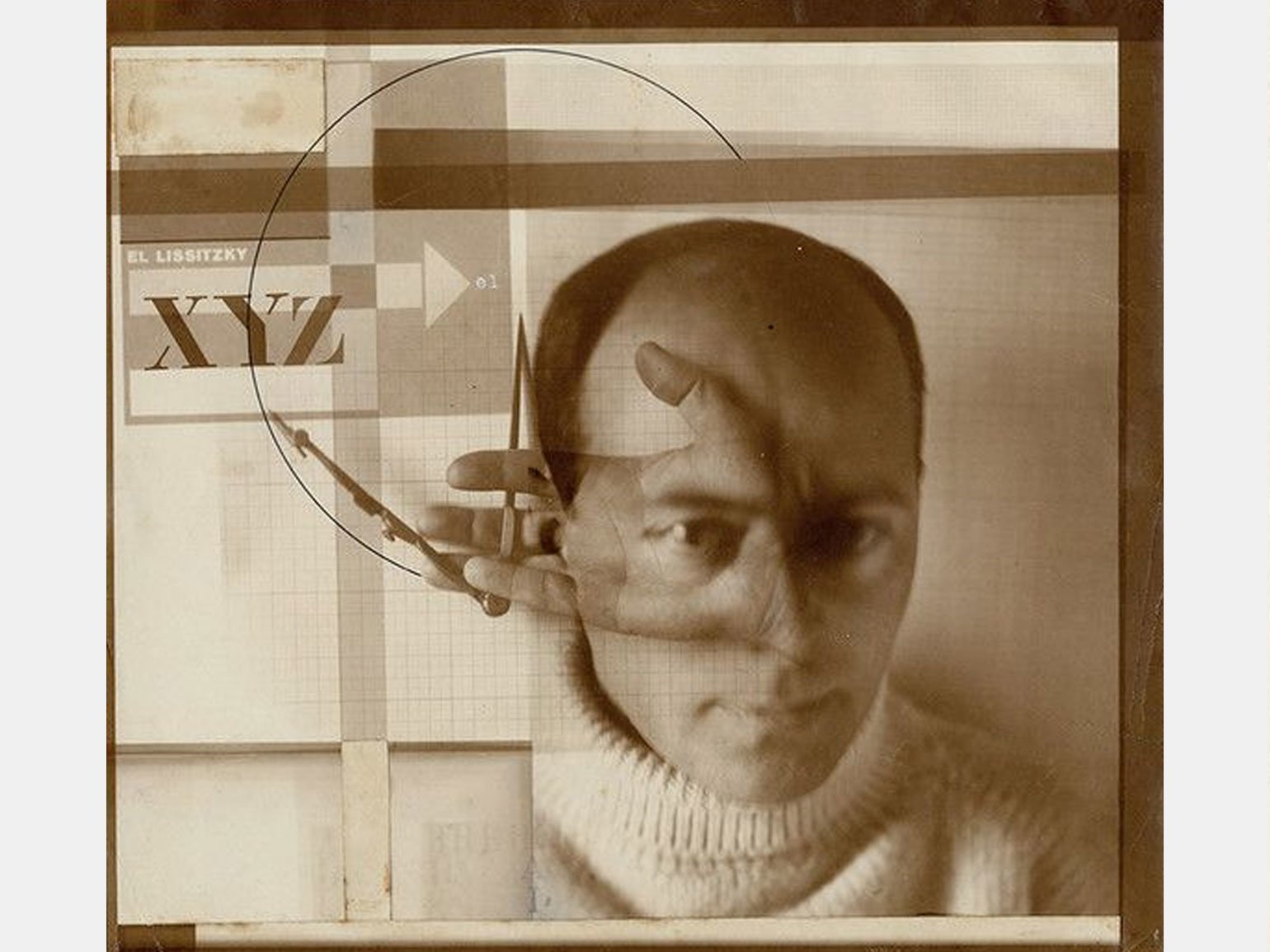

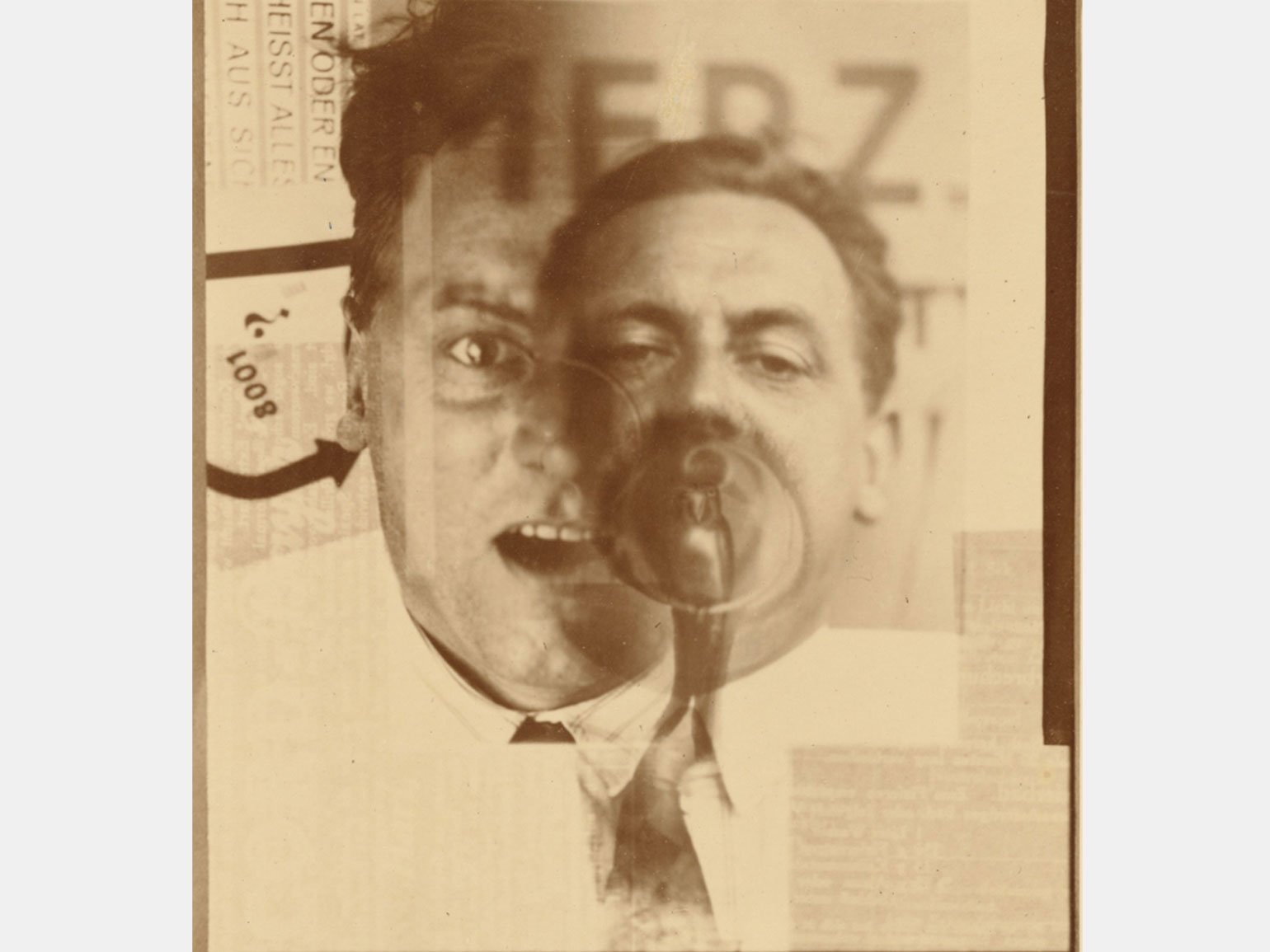

Фотоколлажи

Для Лисицкого фотография была не способом задокументировать реальность, а инструментом для эксперимента. Он создавал глубокие, многослойные изображения, печатая снимки с нескольких негативов сразу.

Лисицкий использовал технику фотограммы ― способ получения изображения без фотоаппарата, фотохимическим методом с помощью лампы и специальной бумаги или плёнки. Так предметы на снимке получали более чёткие или рассеянные очертания.

Технику фотоколлажей Лисицкий использовал в оформлении обложек книг, журналов, афиш, рекламы.

Изображение: The Museum of Modern Art

Изображение: The Museum of Modern Art

Фото: Public Domain