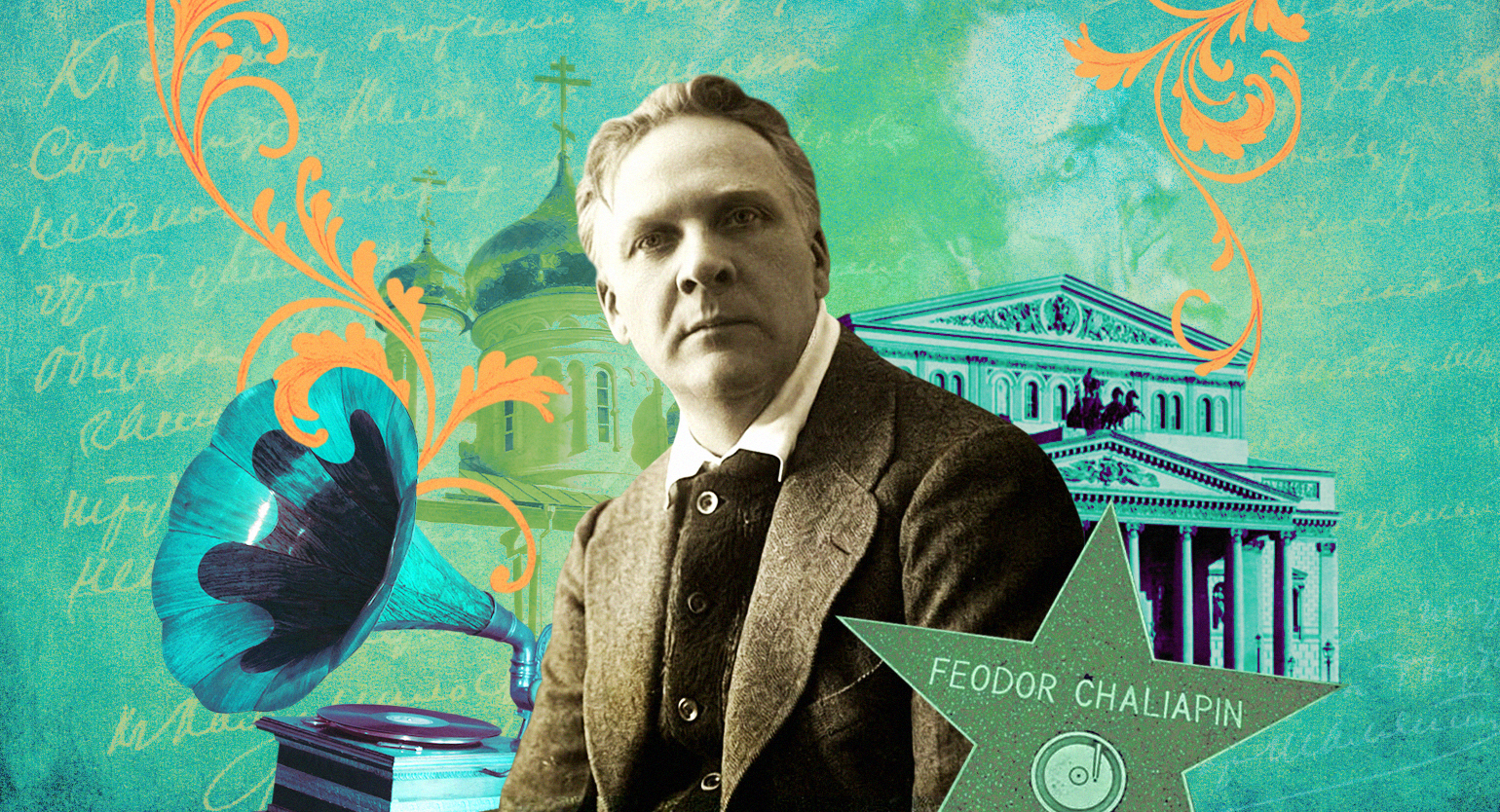

Как превратить провал в пиар: история успеха Фёдора Шаляпина

Спал на клавесине, сбежал со сцены, пел Сусанина, Грозного и Годунова.

Фёдор Шаляпин рос в простой крестьянской семье. Отец его любил выпить, частенько поколачивал жену, детям тоже доставалось. Семья голодала, и с ранних лет мальчик вынужден был работать, чтобы добыть средства к пропитанию. Душа его стремилась к театру и к музыке, но стоило однажды Фёдору заикнуться, что его приняли в труппу, как папаша отвесил ему увесистых подзатыльников и разорвал ноты в клочья. И всё же из бедного неумехи-подмастерья Шаляпину удалось стать мировой звездой оперной сцены.

Музыковед Оксана Чечина, изучив мемуары великого баса, рассказывает:

- как родители запрещали ему заниматься музыкой;

- как он впервые попал в театр;

- как сбежал со сцены, испугавшись публики;

- как случайно получил главную роль, заменив капризного солиста;

- как снискал популярность, упав на сцене вверх тормашками;

- как попал в театр Саввы Мамонтова;

- как умирал на сцене Иваном Сусаниным, рычал в роли Ивана Грозного и шокировал публику своим Мефистофелем.

Детство

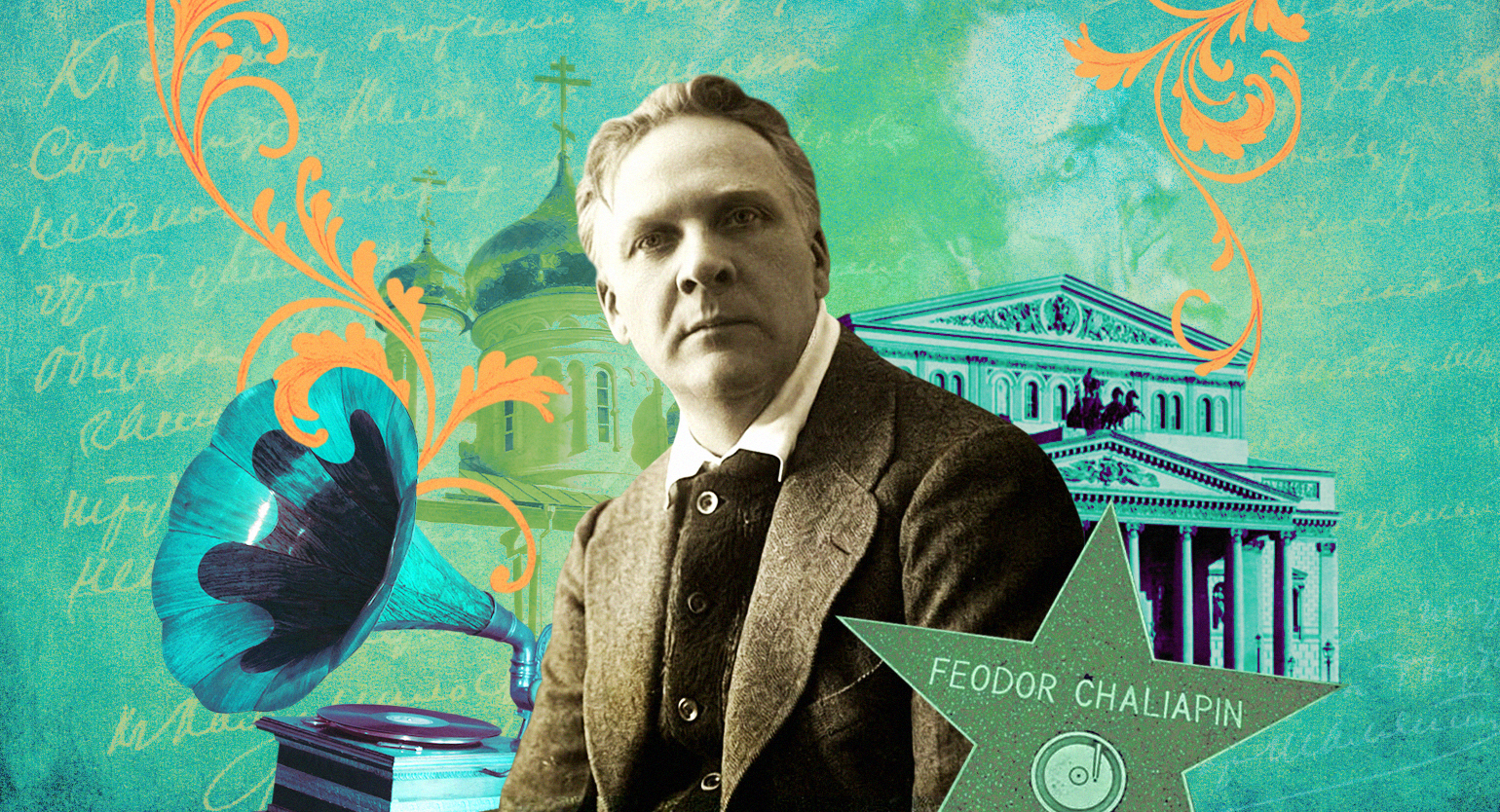

Фёдор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, там же прошло его детство. Семья жила очень бедно, так как своё жалование писаря отец, Иван Яковлевич, часто пропивал. Будущего певца он в сердцах называл «Скважина» и часто избивал за провинности. После одного из таких случаев Фёдор в отчаянии убежал к озеру и там запел, выражая в музыкальных звуках всю глубину своих чувств.

Его всегда тянуло к музыке, но все его стремления неизменно встречали препятствия. В мемуарах «Страницы из моей жизни» Шаляпин вспоминает, как в детстве ему повезло выиграть в лотерее клавесин. Однако родители закрыли инструмент на ключ и не давали играть на нём, несмотря на слёзные мольбы.

Обычно Фёдор спал на полу, но, когда заболел, ему разрешили спать на этом клавесине. И он воображал, что таким способом может научиться играть такую же небесную музыку, как играла соседская девочка. Но родители нашли подходящего покупателя, и клавесин был продан за 25–30 рублей.

Когда ему было лет восемь, Фёдор повстречал на улице паяца Яшку (Якова Мамонова). Яшка так впечатлил его своей яркостью и игрой, что маленький Шаляпин решил, будто жизнь людей театра — непрерывный праздник. И захотел тоже стать артистом.

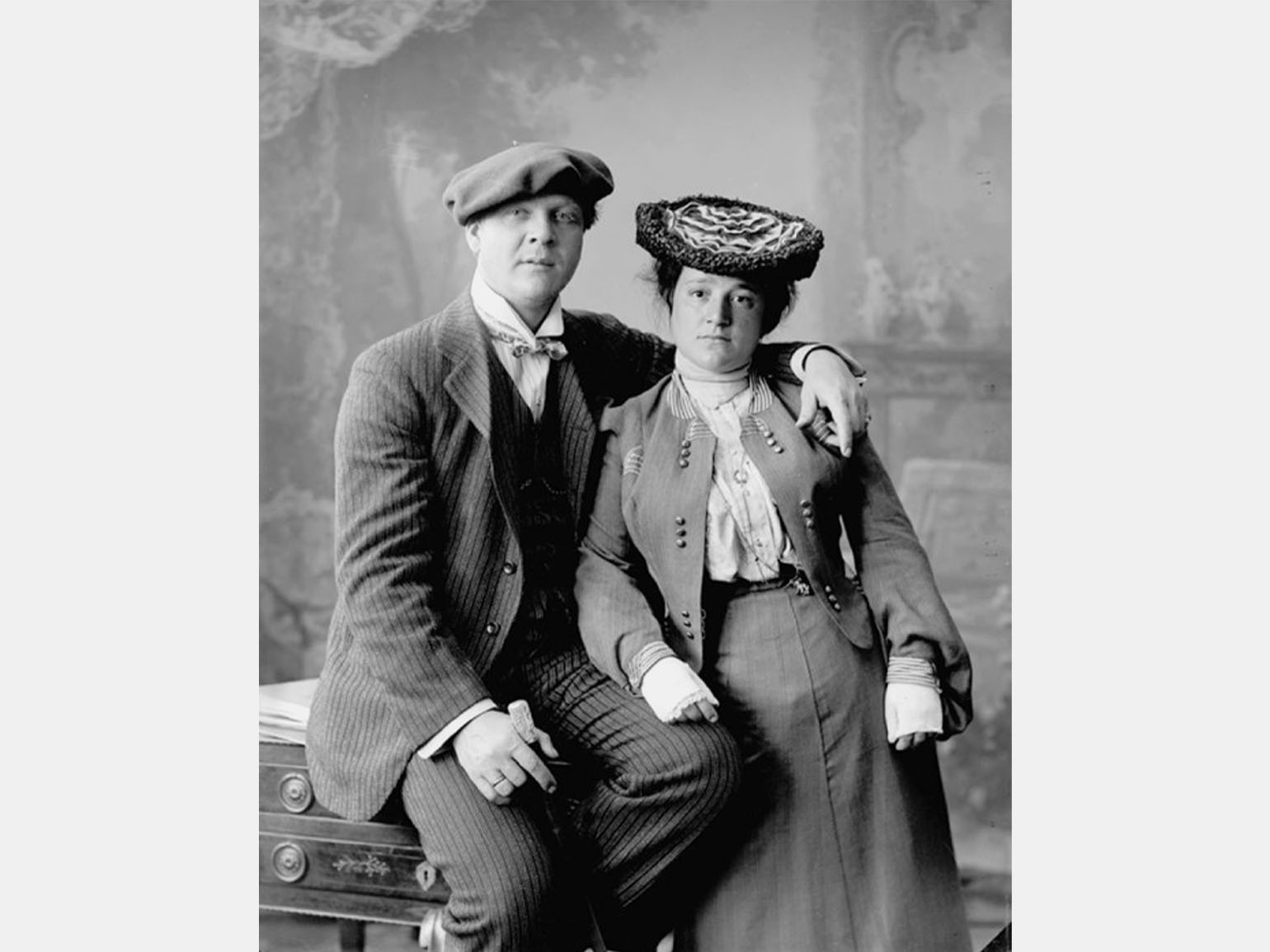

Фото: А. А. Рончевский / Wikimedia Commnons

Вскоре семья переехала в Суконную слободу, именно там Фёдор Шаляпин познакомился с музыкальной грамотой. Читать он умел, его научил соседский мальчик, а вот нот не знал. Услышав пение церковных певчих, Фёдор набрался смелости и попросился в хор. Регент Щербинин объяснил мальчику нотную грамоту, и тот схватил её моментально, так что быстро смог петь по нотам. Так началась карьера Шаляпина как профессионального музыканта. Пение в хоре стало и его заработком, и его музыкальной школой.

Родители не разделяли увлечений сына и постоянно пытались дать ему «нормальную профессию», отдавая то в частную школу Ведерниковой, то в обучение к сапожнику и токарю. Однако из школы его выгнали за поцелуи втихаря с соседкой по парте, а ремесленное дело Фёдору не удавалось, за что его регулярно поколачивали и держали в чёрном теле.

Вот как вспоминает Шаляпин один из эпизодов своего обучения у токаря:

«Кормил хозяин скверно. Работа была тяжёлая, не по силам мне. Хозяин часто брал меня с собою на рынок, где он покупал берёзовые длинные жерди, вершков двух или трёх толщиною. Эти жерди я должен был тащить домой. Повторяю, я был худ. У меня везде торчали кости. И мне было всего десять лет от роду».

Фёдор Шаляпин, «Страницы из моей жизни»

В это же время дети в семье Шаляпиных заболели скарлатиной, и выжить удалось только одному Фёдору. Сказались и трудные условия голодной жизни, и отсутствие должного ухода.

В 1883 году Фёдор поступил в 6-е городское училище, где познакомился с учителем Башмаковым, любителем хорового пения и игры на скрипке. Мальчик уговорил отца купить ему скрипку и легко освоил первую позицию. А вот дальше дело не двинулось, так как сам он не понимал технику, а учителя играли ещё хуже.

Когда Шаляпину было 12 лет, знакомый пригласил его за компанию в театр на спектакль «Русская свадьба» — у него оставался лишний билетик. Зрелище потрясло мальчика до глубины души. Даже когда занавес закрылся, он продолжал стоять на месте, погружённый в свои ощущения. Когда свет в зале потух, а руки и ноги затекли — только тогда он вышел на улицу. С тех пор заработанные пением в церкви деньги он тратил на билеты в драму и оперу.

Дебют

После того случая Фёдор Шаляпин серьёзно увлёкся театром. Уже не довольствуясь ролью зрителя, он представлял себя на сцене, в свете софитов. И распевал в жизни обычные фразы, чем вызывал недоумение окружающих.

«…Отец говорит мне:

— Федька, квасу!

А я ему в ответ дискантом на высоких нотах:

— Сей-час несу-у!

— Ты чего орёшь? — спрашивает он.

Или — пою:

— Папаша, вставай чай пи-ить!

Он таращит на меня глаза и говорит матери:

— Видала? Вот до чего они, театры, доводят».

Фёдор Шаляпин, «Страницы из моей жизни»

Его самой заветной мечтой стало оказаться на сцене, исполнить любую, пусть самую незначительную роль. Именно в такой роли — статиста на спектакле — он вышел на сцену в первый раз. Для роли чернокожего лицо ему намазали жжёной пробкой, и её оказалось очень сложно отмыть. Скрыть от отца выступление не удалось, и, конечно, дебютанта жестоко выпороли.

Однако ничто не могло победить его тягу к сцене. В центре Казани, в Панаевском саду, регулярно проходили спектакли. Шаляпин мечтал принять в них участие, и вот ему повезло: знакомый попросил режиссёра дать роль перспективному юноше. Так Шаляпин получил свою первую драматическую роль — жандарма в пьесе «Жандарм Роже». Этот спектакль превратился для него грандиозный провал.

«Настал спектакль. <…> Помню, отворили дверь в кулисы и вытолкнули меня на сцену. Я отлично понимал, что мне нужно ходить, говорить, жить. Но я оказался совершенно неспособен к этому. Ноги мои вросли в половицы сцены, руки прилипли к бокам, а язык распух, заполнив весь рот, и одеревенел. Я не мог сказать ни слова, не мог пошевелить пальцем. <…>

Опустили занавес, а я всё стоял недвижимо, точно каменный, до поры, пока режиссёр, белый от гнева, сухой и длинный, не начал бить меня, срывая с моего тела костюм жандарма. Клеёнчатые ботфорты снялись сами собою с моих ног, и, наконец, в одном белье, я был выгнан в сад, а через минуту вслед мне полетел мой пиджак и всё остальное. Я ушёл в глухой угол сада, оделся там, перелез через забор и пошёл куда-то. Я плакал».

Фёдор Шаляпин, «Страницы из моей жизни»

В то время Шаляпину исполнилось всего лишь 15 лет. Неудачное выступление глубоко потрясло будущего великого артиста, два дня он скитался, был уволен со службы. Сломало ли его это событие? Нет, он устроился в судебную палату писцом и продолжал мечтать о сцене. Даже несмотря на то, что петь он в то время не мог: у него ломался голос.

Популярность

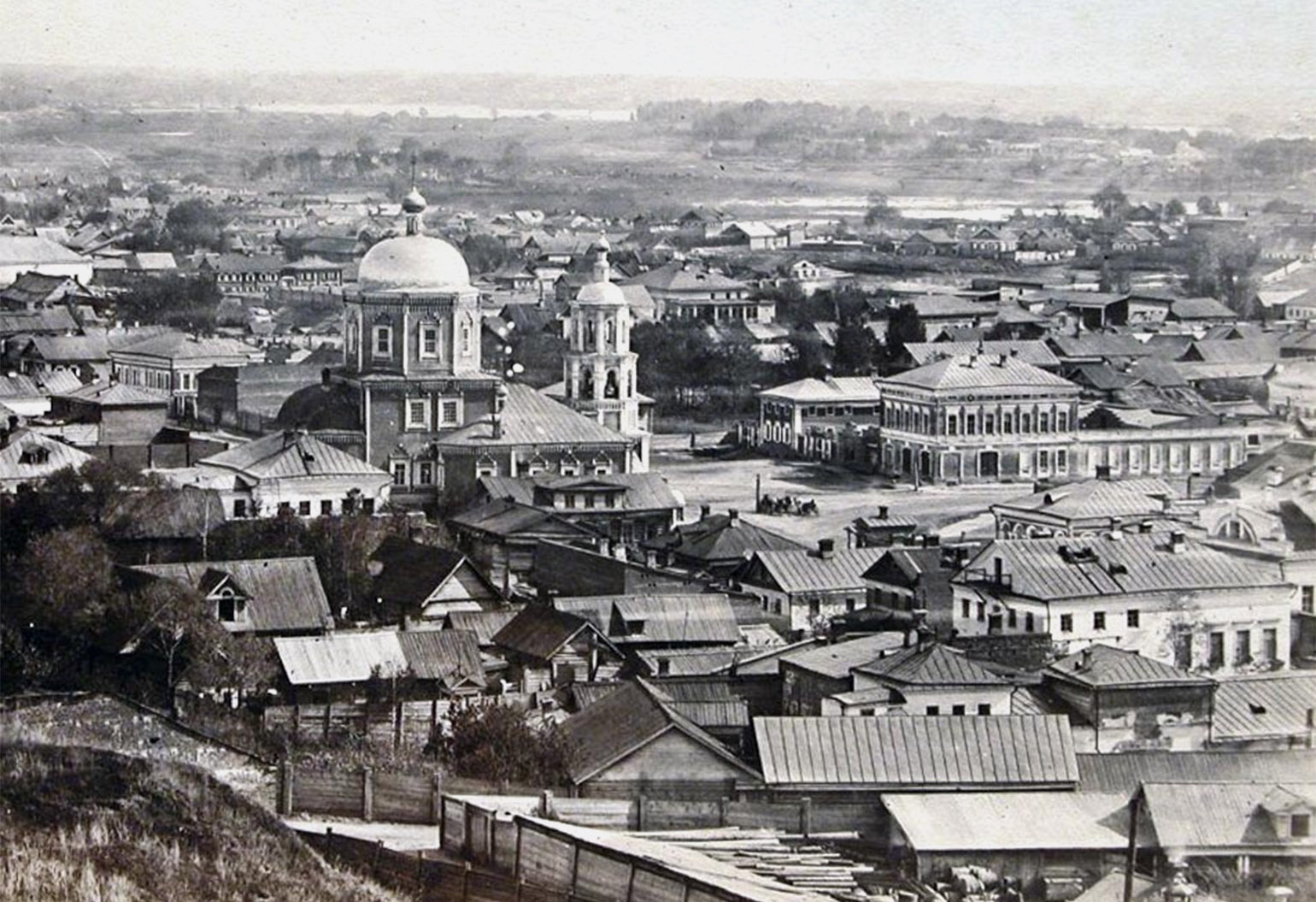

Когда Шаляпину минуло 17 лет, в его жизни снова сыграл судьбоносную роль Панаевский сад в Казани. Именно там проходил отбор в хор уфимской опереточной труппы под руководством Семёнова-Самарского. К тому времени Фёдор повзрослел, его голос его стал низким. На отборе он рекомендовал себя как «первый бас».

Даже приятели относились скептически к его уверенности в том, что его ждёт успех. Но Шаляпин был убеждён, что через два года будет петь Демона. Так и произошло, только пел он не Демона, а Мефистофеля.

Начав работать простым хористом, Шаляпин неожиданно получил главную роль стольника в опере «Галька» Станислава Монюшко. Ему предложили заменить солиста Сценариуса, отказавшегося петь на премьере, и выучить партию за сутки.

Сценариуса в театре не любили, так как пел он фальшиво и постоянно делал гадости другим. Он репетировал «Гальку», не попадая в ритм и ноты. А накануне премьеры заявил, что вообще не будет петь, поскольку контракт у него подписан на оперетты, но не на оперы. Заменить его было некем, вот и предложили хористу Шаляпину.

Шаляпин пел прекрасно, хотя, помня о своём первом театральном провале, в процессе подготовки к спектаклю малодушно помышлял сбежать в Казань. Не всё прошло гладко, ведь боязнь сцены его ещё не покинула. Всю свою партию он пел, глядя только на дирижёра и не обращая внимания на других героев, находящихся на сцене.

Не обошлось это выступление и без курьёза. Один из хористов решил подшутить над басом и отодвинул кресло в тот момент, когда Шаляпин должен был сесть в него. Тот нелепо упал на сцене пятками вверх, чем вызвал оглушительный хохот в зале. Однако артист сохранил самообладание, поставил кресло на место и продолжил своё выступление. Пел, однако, дальше без вдохновения, чувствуя себя бездарным.

Хотя Шаляпин достойно вышел из этой неприятной ситуации, с того момента у него появился «пунктик»: он всегда проверял, в порядке ли кресла и стулья на сцене.

И всё же этот забавный случай привлёк к нему внимание и немало способствовал его успеху. Второго провала не случилось, наоборот — с этих пор популярность Шаляпина начала набирать обороты. Артист обнаружил, что публика комической оперы одинаково громко аплодирует его пению и его падению.

Фото: public domain / Союз фотохудожников России

Столицы

К концу сезона 20-летний Шаляпин стал получать приличное жалованье и обзавёлся в Уфе поклонниками, которые предлагали собрать денег, чтобы отправить его учиться в Москву или Петербург. Он стал петь главные роли, совладал со страхом сцены и наконец-то мог реализовать своё видение персонажа и свои великолепные актёрские способности.

В это же время судьба столкнула Шаляпина с оперным певцом Дмитрием Усатовым, который взялся учить его бесплатно. Усатов сыграл в жизни Фёдора огромную роль. Он не только посвящал его в превратности искусства, но и учил простым жизненным вещам: как вести себя за столом, как одеваться. Усатов даже подарил юноше фрак, в котором можно было выступать на сцене. И конечно, рассказывал о вокальной технике, помогал почувствовать характер исполняемых произведений, формировал музыкальный вкус.

Педагогическим кредо Усатова Шаляпин считал сочетание техники пения с пониманием музыкального искусства. И, переняв этот подход, назвал одну из своих книг «Маска и душа».

Маска в данном случае — это особый приём в вокале, ощущение резонанса в области лица, которое позволяет сделать голос громким, ярким, выразительным. А душа — это то самое эмоциональное содержание классической музыки, которое помогает человеку подняться над обыденной жизнью, её страданиями и трудностями.

Благодаря покровительству Усатова молодой певец выступал в любительском кружке, а затем был принят в оперу Любимова и Форкатти. Через год он решился покорять Москву. Потерпев неудачу, перебрался в Петербург: сначала служил в театре «Аркадия», затем получил приглашение от дирекции Императорских театров.

В 1895 году, исполнив роль Мефистофеля в опере «Фауст», Шаляпин стал главным басом знаменитого Мариинского театра. Это был уже совсем другой уровень в сравнении с провинциальными частными театрами. Однако настоящий успех пришёл гораздо позже. В тот сезон ему не давали больших ролей, относились свысока и пренебрежительно.

За весь сезон он спел только одну ведущую партию — Мельника в «Русалке» Даргомыжского. Публика ему рукоплескала и вызывала на бис, а коллеги сделали вид, что ничего не произошло. Но снова его судьбу решил случай.

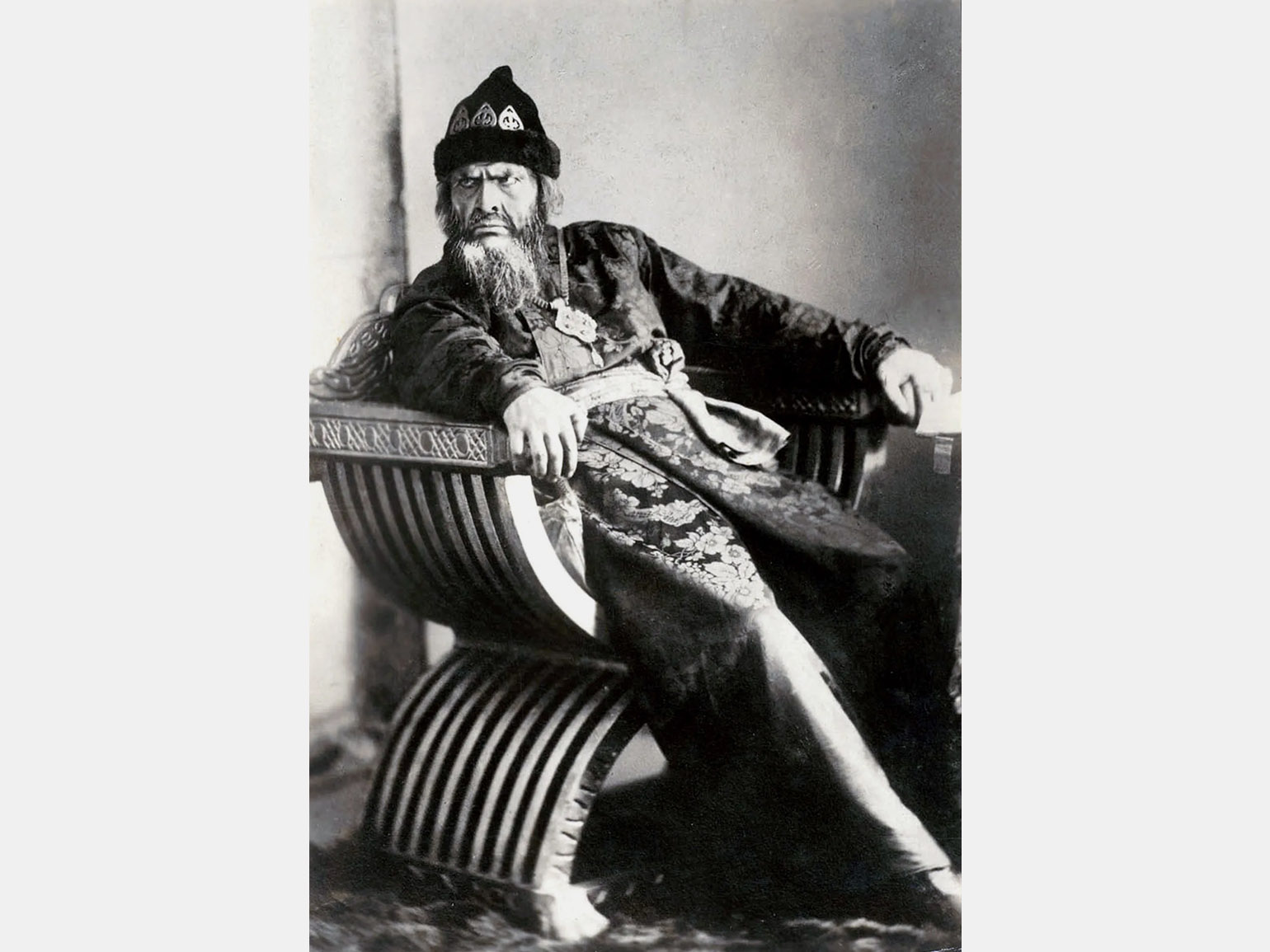

Фото: Максим Дмитриев / Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

После окончания театрального сезона знакомый баритон Соколов пригласил Шаляпина провести лето в Нижнем Новгороде, где проходила всероссийская выставка русского искусства. Там же открывался новый театр с труппой госпожи Винтер. Новое здание и приветливые люди, участие в труппе театра его кумира, оперного певца и педагога Алексея Круглова, — всё это вдохновило Шаляпина.

В Новгороде артист познакомился с меценатом Саввой Мамонтовым, который занимался продвижением русского художественного и музыкального искусства, устраивал выставки и спектакли. Разглядев незаурядный талант, Мамонтов пригласил Шаляпина в свой Московский театр, предложив ему условия, которые покрывали даже неустойку в 3500 рублей за уход из Императорского театра.

Шаляпин сомневался, но меценат нашёл путь к его сердцу. Будучи в Новгороде, Фёдор не на шутку увлёкся итальянской балериной Торнаги. Именно её и отправили в Петербург уговорить Шаляпина перейти в труппу Мамонтова в Москве. Переговоры успехом не увенчались, решение о переезде Шаляпин принял позже, однако впоследствии они с Иолой Торнаги стали мужем и женой.

Фото: М. П. Дмитриев / Wikimedia Commons

Роли

Именно в театре Саввы Мамонтова талант Шаляпина раскрылся в полной мере. Свои выступления он начал с русской классики — оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Первые спектакли проходили в полупустом зале, но получили благожелательные отзывы критиков. А благодаря таланту Шаляпина с каждым спектаклем публики становилось всё больше и больше. Неудивительно: певец тонко переосмыслил роль, превратив Сусанина из патетического героя-страдальца в простого крестьянина.

Сюжет оперы «Иван Сусанин»

Действие происходит в 1613 году, когда Польша вторглась в Россию. Крестьянин села Домнино Иван Сусанин, узнав, что поляки ищут путь к лагерю русского ополчения Минина и Пожарского, соглашается стать их проводником, но заводит врагов в глухой лес, обрекая их на гибель. Поляки, обнаружив обман, убивают Сусанина, но и сами погибают в чащобе. Тем временем приёмный сын Сусанина Ваня успевает предупредить русских воинов об опасности и спасает ополчение. В эпилоге народ славит освобождение Москвы на Красной площади, оплакивая героя, пожертвовавшего жизнью ради спасения Родины.

Вспоминая происхождение актёра, его любовь к русской песне, можно понять, как глубоко он чувствовал русский народный стиль. Находил он и необычные приёмы, которые заставляли замирать публику. Последнюю арию «Ты взойдёшь, моя заря», которую Сусанин поёт накануне своей гибели, Шаляпин исполнял всё тише и тише, в конце — почти что шёпотом. Создавалось ощущение, что человек на сцене действительно замерзает и умирает, и это производило на зрителей очень сильное впечатление.

За три сезона, с 1896-го по 1899-й, Фёдор Шаляпин сыграл во множестве спектаклей, но самым необычным его опытом стала, пожалуй, «Псковитянка» Римского-Корсакова. Первая опера композитора, и при этом не слишком репертуарная, привлекла артиста ролью Ивана Грозного. Так как Савва Мамонтов разрешил ему свободу творчества — выбирать себе роли, костюмы, всё что угодно, — певец выбрал то, что было интересно ему, а не публике.

Сюжет оперы «Псковитянка»

Действие происходит в Пскове в 1570 году, куда после разгрома Новгорода прибывает Иван Грозный с опричниками. Княжна Ольга, воспитанница наместника Токмакова, любит Михайлу Тучу, но просватана за боярина Матуту. Подслушав разговор Токмакова, Ольга узнаёт, что является незаконнорождённой дочерью Грозного (её мать — Вера Шелога). Когда царь посещает дом Токмакова, он узнаёт в Ольге черты своей юной возлюбленной и, осознав родство, милует мятежный Псков. Однако Ольга тайно встречается с Тучей, их преследует Матута. В схватке Туча ранен, а Ольгу уводят в царскую ставку. Узнав о нападении Тучи с вольницей на лагерь, Грозный приказывает уничтожить бунтовщиков. Ольга, выбежавшая предупредить любимого, погибает от случайного выстрела. Опера завершается скорбью царя над телом дочери и плачем народа о судьбе Пскова.

Чтобы лучше понять характер и образ Ивана IV, Шаляпин много читал и ходил в музеи, изучал картины Репина, Васнецова, Шварца.

Фото: К. А. Фишер / Российский национальный музей музыки

«Псковитянка», поставленная за сезон в театре Мамонтова 15 раз, имела оглушительный успех. В роли Ивана Грозного Шаляпин начал воплощать все возможности выразительной речи и интонаций своего голоса, сформировал свой фирменный стиль. Партию Грозного он пел совершенно разным голосами, используя и нежный шёпот, и грозный рёв. Стало понятно, что именно многоплановые, мощные роли Шаляпин воплощает на сцене в совершенстве.

В 1898 году Шаляпин познакомился с молодым пианистом и композитором Сергеем Рахманиновым, который весьма поощрял его увлечение музыкой Модеста Петровича Мусоргского и русским искусством в принципе.

В том же 1898 году Шаляпин спел у Мамонтова Бориса Годунова из оперы Мусоргского, и эта роль стала одной из его визитных карточек. Ещё один исторический персонаж, в образе которого есть и величие, и страдание, оказался ему невероятно близок.

Сюжет оперы «Борис Годунов»

После смерти царевича Дмитрия боярин Борис Годунов, заподозренный в убийстве наследника, под давлением народа соглашается стать царём. Его правление омрачают голод, народные бунты и муки совести, усугубляющиеся появлением Лжедмитрия (беглого монаха Григория Отрепьева), выдающего себя за чудом спасшегося царевича. Поляки поддерживают самозванца, надеясь на власть над Россией. Борис, терзаемый видениями убитого младенца, сходит с ума и умирает, передав трон сыну Фёдору. В финале Юродивый пророчит народу новые страдания, а бояре готовят расправу над семьёй Годунова, предвещая Смуту.

В интерпретации Шаляпина царь-убийца, царь-тиран превратился в трагическую, страдающую фигуру. Для исторической достоверности Шаляпин консультировался с историком Ключевским, и это помогло ему создать действительно впечатляющий образ. После театра Мамонтова он пел Бориса в Большом театре, в Париже на «Русских сезонах» Дягилева, в театре Ла Скала в Милане.

Спустя год, в 1899-м, Шаляпин сыграл ещё одного неординарного персонажа — дьявола-соблазнителя Мефистофеля. Интересно, что это был далеко не первый его выход на сцену в этой роли. Шаляпин пел эту партию в Тифлисе в 1893 году, затем в Мариинском театре в 1895-м. Однако та игра была, по его же собственным словам, «вялой».

Сюжет оперы «Фауст»

Старый учёный Фауст, разочарованный в науке и жизни, заключает договор с дьяволом Мефистофелем: в обмен на душу Фауст получает молодость, а также любовь прекрасной Маргариты. Мефистофель организует их встречу на ярмарке, подкупает девушку драгоценностями и способствует их сближению. После ночи любви Фауст покидает Маргариту, которая, узнав о гибели брата Валентина (убитого в дуэли с Фаустом при участии Мефистофеля) и убив своего новорождённого ребёнка, сходит с ума и оказывается в тюрьме. Фауст пытается спасти её с помощью Мефистофеля, но Маргарита, узнав в спутнике Фауста дьявола, отрекается от грешника и возносится к небесам, тогда как Фауст обречён на адские муки.

Шаляпин задумал превратить Мефистофеля из карнавального искусителя с рожками в символ вечного зла. Вместо двух перьев на шляпе он оставил одно, рожки убрал и перестал клеить закрученные усы. А потом пошёл ещё дальше — заменил пышную одежду на простое чёрное трико с кроваво-красными линиями. Гримировался сам: лицо мертвенно-белое, глаза — как пустые впадины, а губы чёрного цвета (по эскизам художника Михаила Врубеля). В 1901 году в Ла Скала Шаляпин шокировал публику, появившись на сцене в чёрной тоге с оголёнными плечами.

Изображение: Eduard von Grützner, «Mephisto», 1895 / Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии

«…Мефистофель — одна из самых горьких неудовлетворённостей всей моей артистической карьеры. <…>

Никакие краски костюма, никакие пятна грима в отдельности не могут в данном случае заменить остроты и таинственного холода голой скульптурной линии. Элемент скульптуры вообще присущ театру, то есть во всяком жесте, но в роли Мефистофеля скульптура в чистом виде прямая необходимость и первооснова. Мефистофеля я вижу без бутафории и без костюма. Это острые кости в беспрестанном скульптурном действии».

Фёдор Шаляпин, «Маска и душа»

Начав с внешности, он продолжил менять образ Мефистофеля на сцене. Его походка была далека от комической, он двигался как тень — бесшумно и устрашающе. Снова и снова перечитывая «Фауста» Гёте, Шаляпин нащупывал нужные интонации, в которых сочетание цинизма и трагизма давало бы нужную степень жизненности.

Несмотря на то, что певец так и не был удовлетворён своим исполнением роли Мефистофеля, его видение имело феноменальный успех у публики. На зарубежных гастролях в Ла Скала публика вызывала его на бис после арии 15 раз, вынудив знаменитого дирижёра Тосканини на время прервать спектакль.

На том же замечательном спектакле произошло ещё одно приключение. Дело в том, что в Италии тогда были особенно распространены клакёры — подставные зрители, которые требовали приличные деньги с артиста перед его выступлением, обещая полный успех. В противном случае они могли освистать артиста так, что спектакль оказывался сорван.

Шаляпин с возмущением прогнал «этих театральных паразитов», как он их называл, однако на премьеру шёл с чувством, что его ждёт очередной провал. Несмотря на большое волнение певца, спектакль был принят великолепно. И даже клакёры не свистели, ведь и они любили настоящее искусство. Гений артиста достиг такого уровня, что провал в любом случае был невозможен.

Судьба Фёдора Шаляпина в XX веке стала символом трагического разлома этой эпохи: часть его жизни прошла в России и в Советском Союзе, а часть, с 1922 года, — в эмиграции. Он получил творческую свободу, гастролируя по всему миру, выступая на самых знаменитых сценах оперных театров мира. Но при этом был оторван от родной земли и переносил эту разлуку с глубокой тоской. И сегодня, по его собственному меткому замечанию, «звенит звёздным звоном в веках удивительный, глубокий русский гений» баса Фёдора Шаляпина.

Как начать карьеру в IT в 2025 году?

Откройте доступ к 4 бесплатным IT-курсам. Попробуйте себя в Java, Python, тестировании ПО, SQL и Excel. Выберите подходящее направление и получите полезные подарки.

Пройти курс