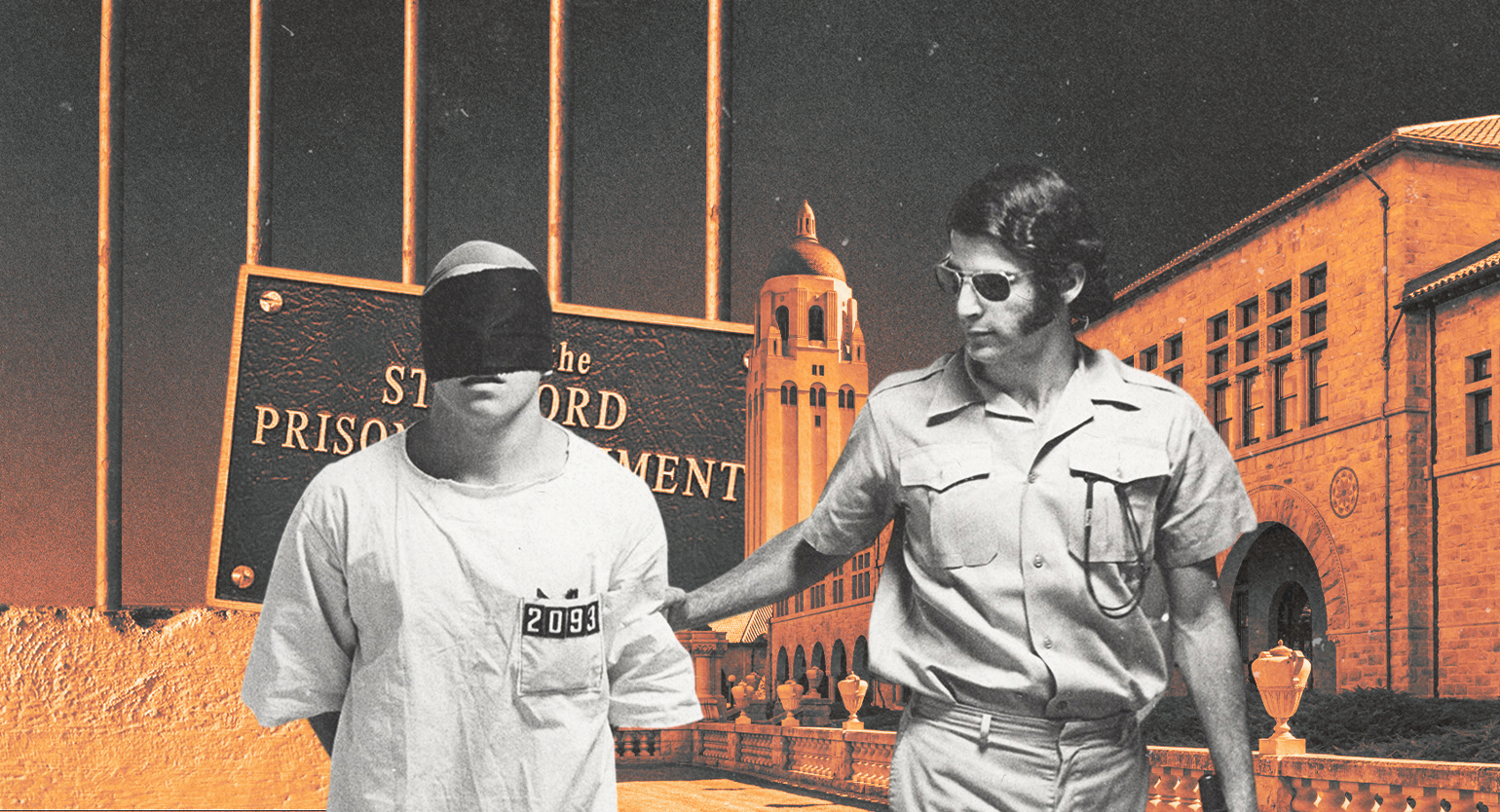

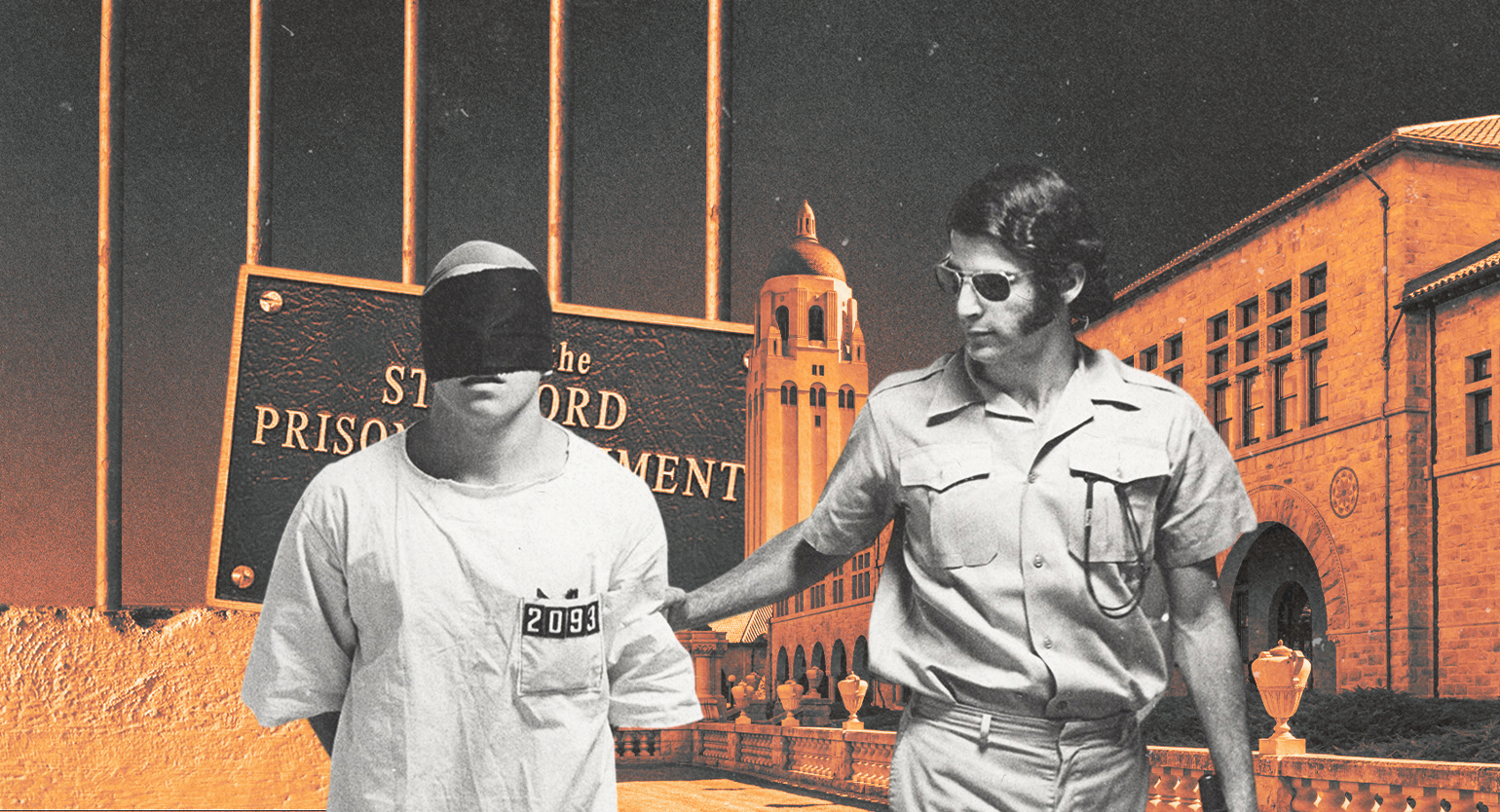

Стэнфордский тюремный эксперимент: в чём его суть и сколько он продлился

Рассказываем об одном из самых значимых, спорных и жутких экспериментов в истории психологии.

Из этой статьи вы узнаете:

- в чём суть Стэнфордского эксперимента и зачем он был затеян;

- сколько продлился эксперимент и почему прекратился;

- какие выводы можно сделать из эксперимента;

- за что критикуют эксперимент и что о нём посмотреть.

Мы завели телеграм-канал «Ты как?». Будем в удобном формате рассказывать о саморазвитии, психологии и о том, как эффективно учиться и строить карьеру в любом возрасте. Подписывайтесь!

В чём суть Стэнфордского тюремного эксперимента

В этом эксперименте известный психолог Филип Зимбардо попытался проиллюстрировать свои убеждения: ситуация и контекст могут превратить обычного человека в садиста и злодея. Или обезличить настолько, что ничего человеческого внутри не останется.

Читайте также:

Итак, в 1971 году группа психологов-исследователей под руководством Зимбардо переоборудовала подвал Стэнфордского университета в тюрьму. Для этого организаторы эксперимента пригласили к сотрудничеству консультанта: реального заключённого, который провёл за решёткой 16 лет.

Судя по описаниям Зимбардо, декорации вышли убедительными. В узком, заколоченном с двух сторон коридоре, рассчитанном на три крохотные «камеры», нашлось даже место для карцера.

«Напротив камер был небольшой шкаф, который стал „Дырой“ — местом одиночного заключения. Он был тёмным и очень тесным… но достаточно высоким, чтобы „плохой заключённый“ мог встать».

Цитата из истории эксперимента, описанной на официальном сайте исследования

Комната-пенал, узкая и душная, довела Раскольникова до преступления и наказания в одноимённом романе Достоевского. И эксперимент Зимбардо, построенный в тюремных декорациях, в своём драматизме не уступил произведению Фёдора Михайловича.

70 добровольцев откликнулись на объявление о поиске участников для тюремного эксперимента. В итоге 24 студента колледжей США и Канады прошли финальный отбор. Команда Зимбардо с помощью тестирования убедилась: все кандидаты психически и физически здоровы, репутационно чисты и не имеют криминального бэкграунда. Эталонные «нормальные парни».

24 человека случайным образом разделились на «заключённых» и «охранников». Первых без предупреждения забрали из родных домов, уложили на капоты полицейских машин, обыскали и под удивлёнными взглядами соседей увезли в неизвестном направлении. Дальше хуже: в имитированном полицейском участке «заключённых» раздели, снова обыскали, дезинфицировали и нарядили в халаты.

«Мы пытались создать функциональную симуляцию, а не настоящую тюрьму. Настоящие заключённые не носят халаты, но постоянно чувствуют контроль сверху и унижение. Мы стремились быстро добиться похожих эффектов, надев на мужчин халат без нижнего белья. Действительно, некоторые в такой форме сразу же стали ходить и сидеть по-другому, держать себя иначе».

Цитата из истории эксперимента, описанной на официальном сайте исследования

С той же целью психологи придумали надеть на «заключённых» ножные кандалы, чтобы усилить гнетущие ощущения. Лязг цепей во время сна не давал участникам забыть: вам здесь тяжело, сбежать нельзя, вы ограничены со всех сторон.

В то же время «охранники» получили форму цвета хаки, дубинки, свистки и солнцезащитные очки. Последние — чтобы эмоции «надзирателей» было труднее считать.

Задача «охранников» — создать и поддерживать порядок внутри «тюрьмы». А «заключённым» предлагалось просто выжить.

В первые же сутки эксперимента «охранники» прибегли к суровым наказаниям, в течение следующих дней случались акты нечеловеческих, противоправных карательных мер. Например, один из «надзирателей» заставлял «узников» отжиматься, наступая им на спины. Кроме того, некоторым «заключённым» не разрешалось выходить в туалет после отбоя и выносить санитарные вёдра из «камеры».

Унижение человеческого достоинства, откровенные издевательства и насилие процветали с каждым днём. Организаторы эксперимента сами настолько вжились в роли начальников тюрьмы, что порой не видели чёткой границы между исследованием и реальностью. Только когда в «тюрьму» прибыл психолог-наблюдатель, Зимбардо окончательно осознал, насколько расплылись рамки происходящего:

«Гордон задал простой вопрос: „Какая независимая переменная в этом исследовании?“ И я неожиданно разозлился на него. <…> Безопасность моих людей, стабильность моей тюрьмы под угрозой, а мне нужно иметь дело с этим кровожадным, либеральным, академичным, изнеженным парнем, которого волновала независимая переменная! Гораздо позже я понял, насколько глубоко вошёл в свою тюремную роль в тот момент: я думал как тюремный надзиратель, а не как исследователь-психолог».

Цитата из истории эксперимента, описанной на официальном сайте исследования

Сколько длился Стэнфордский тюремный эксперимент

Шесть дней. Подозрительно мало для эксперимента, который до сих пор изучают на факультетах психологии и публикуют в учебниках как примечательный кейс. Дело в том, что по плану исследование тюремной жизни должно было продлиться две недели. Но Зимбардо и коллеги решили прервать эксперимент: поведение участников явно вышло из-под контроля.

«Понаблюдав за нашей имитационной тюрьмой всего шесть дней, мы смогли понять, как тюрьмы дегуманизируют людей, превращая их в предметы и вселяя в них чувство безнадёжности. А что касается охранников, мы поняли, как обычные люди могут легко трансформироваться из доброго доктора Джекила в злого мистера Хайда».

Цитата из истории эксперимента, описанной на официальном сайте исследования

Какие выводы можно сделать из Стэнфордского эксперимента

Эксперты Американской психологической ассоциации называют Стэнфордский эксперимент «классической демонстрацией ситуационной силы влияния на индивидуальные установки, ценности и поведение».

Проще говоря, вывод из исследования такой: иногда сила обстоятельств настолько крепка, что мы им подчиняемся, забываем о воспитании и морали. Действуем ровно так, как требует ситуация, даже если наши действия противоречат тому, во что мы верим и к чему стремимся.

Сам Зимбардо в качестве вывода предлагает ответить на вопрос: что будет с хорошим человеком, если поместить его в очень злое место? Что победит: человечность или зло?

К сожалению, если полагаться только на результаты эксперимента, выходит, что человек бессилен перед злом. «Охранники» с первых дней злоупотребляли властью и позволяли себе откровенный садизм.

Некоторые и вовсе расстроились преждевременному завершению исследования. Им хотелось продолжения игры, хотя рядом явно страдали такие же парни, ещё пять дней назад ничем не отличавшиеся от своих мучителей.

Это первая форма зла, которая захватывает человека в жестоких обстоятельствах: если в кризисной ситуации у тебя есть установленная власть и заведомо слабый враг — бей.

Читайте также:

Но большинство «заключённых» тоже стали жертвами триумфа «тёмной стороны». Один из «охранников» на пятый день отправил бунтовщика в карцер. Остальным «заключённым» дали выбор: спасти товарища, но взамен отдать ему своё одеяло на ночь, или не вмешиваться в происходящее.

Большинство решило подчиниться порядку и обрекло «сокамерника» на чудовищную ночь в изоляторе (здесь организаторы вмешались в ход эксперимента и вывели парня из штрафного шкафа).

По Зимбардо, жизнь в условиях, где нет связи с внешним миром, нет творчества, созидания, учёбы, нет родных и близких, нет даже возможности полноценно заботиться о своём теле, искажает сущность человека, толкает к отчаянию или агрессии. А ещё обезличивает.

Бритьё голов в тюрьмах, дезинсекция, принудительные раздевания, кормёжки и выгулы превращают человека в куклу на полке детского магазина. Без личности, без характера, без смысла в стане таких же одинаково одетых и раскрашенных пластиковых голов.

Впрочем, не всё так безнадёжно: за стойкость человечности убедительно выступают критики Стэнфордского эксперимента.

За что критикуют Стэнфордский эксперимент

За непрозрачную методологию, антигуманизм и нерепрезентативную выборку участников. Мы скомпоновали все претензии сообщества психологов к Зимбардо в четыре блока.

Первая претензия — неэтичность эксперимента

Рассуждая о природе добра и зла, исследуя теории влияния власти и контекста на поведение людей, Зимбардо шесть дней наблюдал за реальной жестокостью и насилием. И не все зверства вжившихся в роли студентов пресекались организаторами.

Стоит отметить, что наука и этика — едва ли примиримые явления. Каждый год в лабораториях умирают десятки тысяч крыс и мышей, чтобы люди смогли жить дольше, здоровее и комфортнее. Жестоко? Да. Готовы ли люди массово отказаться быстрых результатов в научной медицине во благо грызунов? Кажется, нет.

Стэнфордский эксперимент покалечил психику участников, которые не были готовы к столь достоверной симуляции тюремной жизни. Сам Зимбардо признавал, что в какой-то момент перестал мыслить как психолог-исследователь и превратился в надзирателя. К сожалению, в подвале Стэнфорда летом 1971 года места этике действительно не нашлось.

Но популярность эксперимента и раздутый вокруг него ажиотаж помогли привлечь внимание к реальной проблеме жестокости в американских тюрьмах. После эксперимента Зимбардо давал показания в Комитете конгресса США по делу о тюремных бунтах. А ещё психолог выступал на заседании Судебного комитета сената по поводу преступности в местах заключения несовершеннолетних.

В итоге председатель комитета предложил закон, обязывающий содержать несовершеннолетних и взрослых правонарушителей раздельно, чтобы оградить детей от возможного жестокого обращения.

Не самая большая, но победа. Которая всё ещё не отменяет той цены, что заплатили участники исследования.

Вторая претензия — нюансы выборки участников

Добровольцев действительно отбирали «с улиц», это не были подготовленные актёры или экс-охранники. Но сама формулировка объявления, по которому искали студентов, вероятно, могла повлиять на то, чем закончился эксперимент.

Чтобы проверить эту теорию, психологи Томас Карнахан и Сэм Макфарланд открыто разместили два объявления. Первое практически копировало реальное объявление о наборе добровольцев Зимбардо, второе передавало суть без упоминаний о тюремном контексте.

В итоге участники, которым откликнулась формулировка «тюремный эксперимент», оказались более склонными к агрессии, авторитарности, нарциссизму и доминированию над другими.

Личностные опросники также показали, что альтруизм и эмпатия у добровольцев первого объявления были развиты слабее, чем у тех, кто заинтересовался вторым.

Выходит, Зимбардо и его коллеги могли невольно подтасовать результаты эксперимента в Стэнфордском подвале, заранее сообщив участникам о тюремной тематике проекта. Карнахан и Макфарланд своим исследованием показали: возможно, крах человечности в известной симуляции — результат не только и не столько влияния «злой среды».

Кроме того, высказывались и такие претензии: 24 белых мужчины из среднего класса не могут отвечать за гуманизм всего человечества. На языке науки: Зимбардо собрал нерепрезентативную выборку участников. Их поведение очень расплывчато отражает характеристики людей как вида и не может выступать мерилом общей человеческой природы.

Третья претензия — необъективность в подготовке условий

Французский исследователь Тибо ле Тексье, крайне возмущённый Стэнфордским экспериментом и его славой, проанализировал архивы и посвятил целую книгу («История одной лжи») некомпетентности Зимбардо и его коллег.

Среди прочего, ле Тексье обвинил организаторов эксперимента в том, что охранникам заранее давались инструкции, как себя вести. А ещё есть мнение, что Зимбардо и другие психологи-«надзиратели» поощряли жестокость и садизм участников, оказавшихся при власти, чтобы показать миру: любой человек, одевшийся в форму охранника тюрьмы, вскоре станет стереотипным чудовищем с дубинкой.

Выходит, результаты эксперимента могли во многом определиться тем, что сам Зимбардо изначально был настроен доказать свою точку зрения, а не исследовать тему. И зло пришло к триумфу не потому, что такова человеческая натура, а потому, что конкретных людей в искусственных условиях к этому злу подтолкнули.

Претензия четвёртая — неоднозначность результатов

А если точнее — необоснованно радикальные, громкие и однозначные выводы, которые, вероятно, нельзя сделать, опираясь на эксперимент. Претензия вытекает из прошлой: нельзя утверждать, что «охранники» превратились в злодеев исключительно под влиянием тюремной жестокости.

В частности, поведение участников можно объяснить теорией деиндивидуализации. Суть в том, что действуя в группе, мы больше склонны к поступкам, которые, скорее всего, не совершили бы в одиночку. В народе это называют стадным чувством.

В подвале Стэнфорда объявился крайне жестокий «охранник», мучивший заключённых отжиманиями, голодовками и карцером. Его товарищ решил подыграть, а третий происходящее не одобрил, но побоялся не соответствовать общей картинке.

Зная, что всё это постановка, за которой внимательно наблюдают, остальные «охранники» решили поддержать происходящее. И такое развитие событий часто, но далеко не всегда соответствует реальности, где нет наблюдателей, а цена спектакля — реальный, не контролируемый экспериментально ущерб другим людям.

Кстати, в 2002 году психологи Стив Райхер и Алекс Хаслам провели собственное тюремное исследование. В результате «заключённые» сплотились, организовали эффективную единую группу и отказались подчиняться «охранникам».

Разница в условиях была в том, что в этот раз «надзирателям» поручили заранее самостоятельно подготовить свод правил «тюрьмы». Жестокость в инструкциях организаторов не фигурировала и не поощрялась. И сами организаторы дистанцировались от эксперимента и не брали на себя роль начальства тюрьмы.

В итоге тирании и садизма со стороны надзирателей так и не случилось, как и утраты чувства собственного достоинства у заключенных. Последние, напротив, создали мощную групповую идентичность, чтобы изменить систему тюрьмы и сделать её более демократичной. Разница результатов колоссальна, хотя сама «тюрьма» Зимбардо была воссоздана достаточно точно.

Заключённые у Хаслама и Райхера провернули целый тюремный переворот, но до уровня бытовой жестокости охранников Зимбардо даже близко не дошли. «Злая среда» без подогрева сверху не победила человечность, и результаты Стэнфордского эксперимента остались невоспроизводимыми, что в научной среде — веский повод усомниться в ценности самого исследования.

Впрочем, в исторической ценности опыта мало кто сомневается: испытание временем авантюра Зимбардо выдержала и спорят о ней до сих пор. А значит, внутри есть о чём подумать.

А тем, кто хочет глубже разобраться в истории эксперимента Зимбардо, стоит посмотреть фильм «Тюремный эксперимент в Стэнфорде» 2015 года. В главных ролях — Билли Крудап («Хранители», «Крупная рыба»), Эзра Миллер («Фантастические твари», «Флэш», «Хорошо быть тихоней») и Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться», «Ночной портье»).