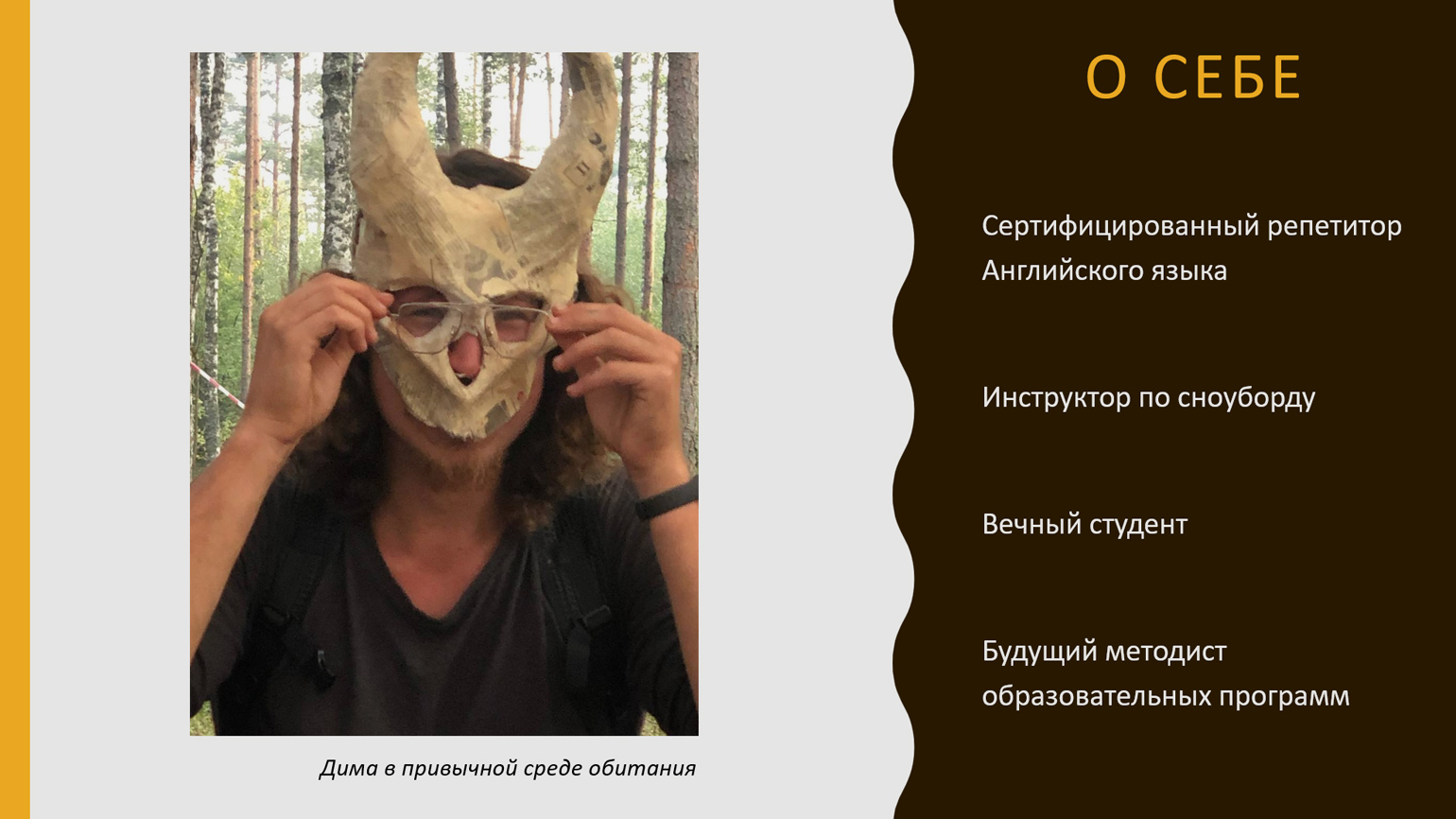

«Когда ученик пишет: „Спасибо, у меня получилось!“ — это бесценно»: путь Дмитрия Игонина

Раньше Дмитрий вёл уроки интуитивно. Теперь он создаёт продуманные программы, а его главная цель — менять мир обучения к лучшему.

Дмитрий Игонин

Россия, Москва

Пройденные курсы

Достижения

Создаёт учебные программы под любые запросы учеников, разрабатывает собственное методическое пособие.

Дмитрий рассказал:

- почему нельзя учить всех по одному учебнику;

- как синдром самозванца мешает начинающим преподавателям;

- как ему удаётся выстраивать личный подход к каждому ученику;

- каким будет его методическое пособие, которое в игровой форме научит детей и взрослых говорить по-английски.

«Друзья называли меня Спинозой»: как преподавание стало делом жизни

— Говорят, некоторым людям их профессия предначертана с детства. Было ли так у тебя с преподаванием?

— Предпосылки были, но осознание, что преподавание — это моё, пришло позже. Мне всегда нравилось разбираться в сложных вещах и объяснять их простыми словами. Друзья даже в шутку звали меня Спинозой — за любовь глубоко во всё вникать. В школе и колледже я помогал одногруппникам разбираться с трудными темами, так что преподавание всегда было где-то рядом.

— А как именно английский стал твоим основным направлением?

— Пожалуй, всё благодаря моему репетитору. В школе английский мне преподавали скучно, а он показал, что обучение может быть настоящим приключением! С ним мы не зубрили правила, а слушали кантри на английском языке, смотрели фильмы, даже в бар сходили в Питере, когда я приехал.

Репетитор создал тот самый личный контакт учителя и ученика, которого так не хватало в школе, и открыл целый мир вокруг языка.

— И после этого ты сразу вдохновился преподаванием?

— Нет, путь был извилистым. После школы я пошёл в колледж на фотографа — не понимал, куда двигаться.

Потом родители предложили попробовать Американский университет в Болгарии. Поступил на журналистику, но проучился всего курс — из-за проблем с бронированием дисциплин пришлось уйти. Платить за случайные предметы не хотелось, да и интерес к журналистике угас.

Фото: личный архив Дмитрия Игонина

— Чем занялся после этого?

— Друг посоветовал попробоваться репетитором в Skyeng, и это зашло! Появились ученики, я видел реальные результаты. Но несколько раз я сталкивался с выгоранием — сказывались интенсивный график и работа с совершенно разными людьми.

Одно из выгораний я лечил сноубордингом — переехал в Кировск к девушке и стал инструктором. Те же навыки преподавания — найти подход, объяснить сложное просто, — только применял на склоне. И обрёл то, чего так не хватало в удалёнке, — живое комьюнити. Даже полюбил зиму, которую раньше терпеть не мог!

Вернувшись к английскому, я понял, что хочу не просто вести уроки по готовой программе, а разбираться, как устроено образование изнутри и как создать проект, где человек идёт к цели по продуманному пути. Это и привело меня к курсу методиста.

Ключевые инсайты об оценке и выборе учебных программ

— Раньше ты всегда работал по готовым программам?

— Да, искал пособия и учебники — пользовался тем, что было. Не хватало опыта и уверенности создавать своё. Но я видел, что готовые материалы не покрывают все запросы учеников. Нельзя учить всех по одному учебнику! Вот и захотелось научиться создавать программы под конкретные цели.

— Как ты выбирал, где учиться?

— Просто гулял по интернету, смотрел разные платформы и курсы. Изучал программы, читал отзывы, оценивал, насколько они закрывают мои запросы.

Выбор пал на Skillbox — мне понравилось, что программа была комплексной. Сначала давали базу — саму методику создания курсов. Потом шли дополнительные модули: корпоративное обучение, работа со школьниками, взрослыми… Как раз то, что мне было нужно.

Фото: личный архив Дмитрия Игонина

— Что особенно ценного ты вынес из обучения?

— Чёткую структуру! Сейчас учусь в педагогическом — там куча лекций без внятной системы. А в Skillbox ты понимаешь, что учишь, зачем и как это складывается в общую картину.

Особенно запомнился модуль про оценивание — как измерить эффективность обучения. Это же самая сложная и важная часть! Как понять, что твоя программа работает? Как собрать фидбэк, проанализировать его?

Раньше я просто брал готовые пособия и не задумывался, почему они так устроены. А теперь я могу оценить любое пособие — вот здесь не хватает элементов, а это, наоборот, удачное.

— Можешь сравнить удачное и неудачное пособие?

— Ну, например, возьмём типичный школьный учебник вроде Spotlight. Все задания в нём на английском — если ребёнок только учит алфавит, он будто оказывается в воде, не умея плавать. Преподавателям приходится переводить все задания и объяснять, что нужно ученику.

А хороший вариант — это, например, методика КЭСПА в том же Skillbox: там с самого начала всё на русском, и ты постепенно погружаешься в язык. Снова приведу аналогию с плаванием: ты ведь сначала отрабатываешь движения на суше и только потом заходишь в воду. Да и задания в КЭСПА дают постепенно, они не воспринимаются как страшные контрольные после пройденного модуля.

«Шпаргалка для начинающих репетиторов»: об итоговом проекте для Skillbox

— Вспомни самое классное задание, которое ты выполнял в Skillbox.

— Это, конечно же, итоговый проект! Думаю, он запомнился не только мне, но и приёмной комиссии — столько классного фидбэка получил.

Я сделал проект для начинающих репетиторов — такой комплексный гид о том, с чего начать, какие навыки прокачивать, как выстраивать своё развитие. Назвал его «Репетитор без высшего образования».

— Здорово! То есть, по сути, это такая шпаргалка для новичков?

— Да, и для меня в том числе. Когда-то я и сам был на их месте — не понимал, куда двигаться. А теперь есть чёткая карта: вот сюда можно пойти, вот это изучить, здесь найти ответы.

Изображения: личный архив Дмитрия Игонина

Изображения: личный архив Дмитрия Игонина

Изображения: личный архив Дмитрия Игонина

Изображения: личный архив Дмитрия Игонина

— Назови три главных проблемы начинающих репетиторов.

— Первая — это поиск учеников. Вторая — нехватка практических методик и схем работы. И третья — страх, тот самый синдром самозванца. Особенно сейчас, когда вокруг столько информации и кажется, что все вокруг уже гуру.

Базу для проекта я взял с курса, а наполнение — из личного опыта. Я же сам прошёл этот путь репетитора и знаю все боли и проблемы. Для всего этого я попробовал найти решения, которые и отразил в своей работе.

«Главное — то, что я вижу результаты»: о чёткой системе и личном подходе в преподавании

— Как изменилось твоё преподавание после курса?

— Знаешь, появилась системность. Раньше я работал только с тем, что было под рукой — готовыми пособиями и материалами. А теперь могу сам создавать программы под конкретные запросы. И делаю это уверенно, потому что понимаю механику: что будет работать и почему. Это уже не спонтанные идеи вроде «а давайте завтра все учиться ходить на руках», а продуманные решения.

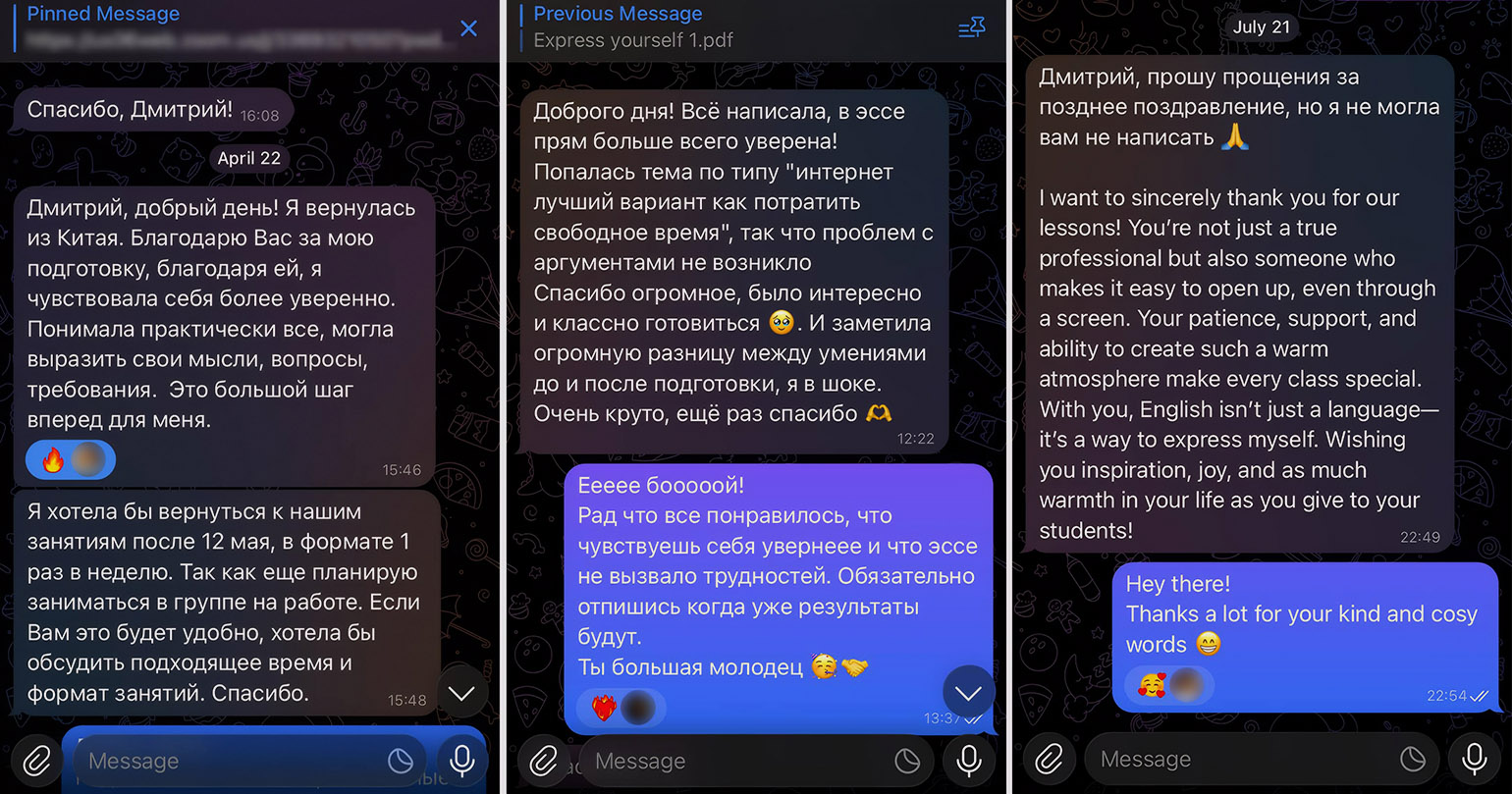

Вот недавний пример: ко мне пришла женщина, которой через два месяца нужно было выступать с презентацией на выставке в Китае. Раньше я бы растерялся от такого запроса, а сейчас спокойно сказал: «Окей». Потому что я чётко представлял, из каких элементов собрать эффективный курс именно под её задачу и сроки.

— Чувствуется, что уверенности прибавилось! И как это отразилось на практике? Стало больше учеников?

— Да, английский стал моей основной профессией. И что важно — теперь я комфортно работаю с самой разной аудиторией — от восьмилетних детей до людей за шестьдесят. Раньше брал в основном взрослых 25+, а после курса понял, как адаптировать подход под любой возраст. Это ценный навык!

Главное — то, что я вижу результат: когда у ученика за три месяца происходит реальный прогресс, точно знаешь — методика работает, и её можно развивать.

— Есть особенно запомнившиеся случаи, где твой подход дал яркий результат?

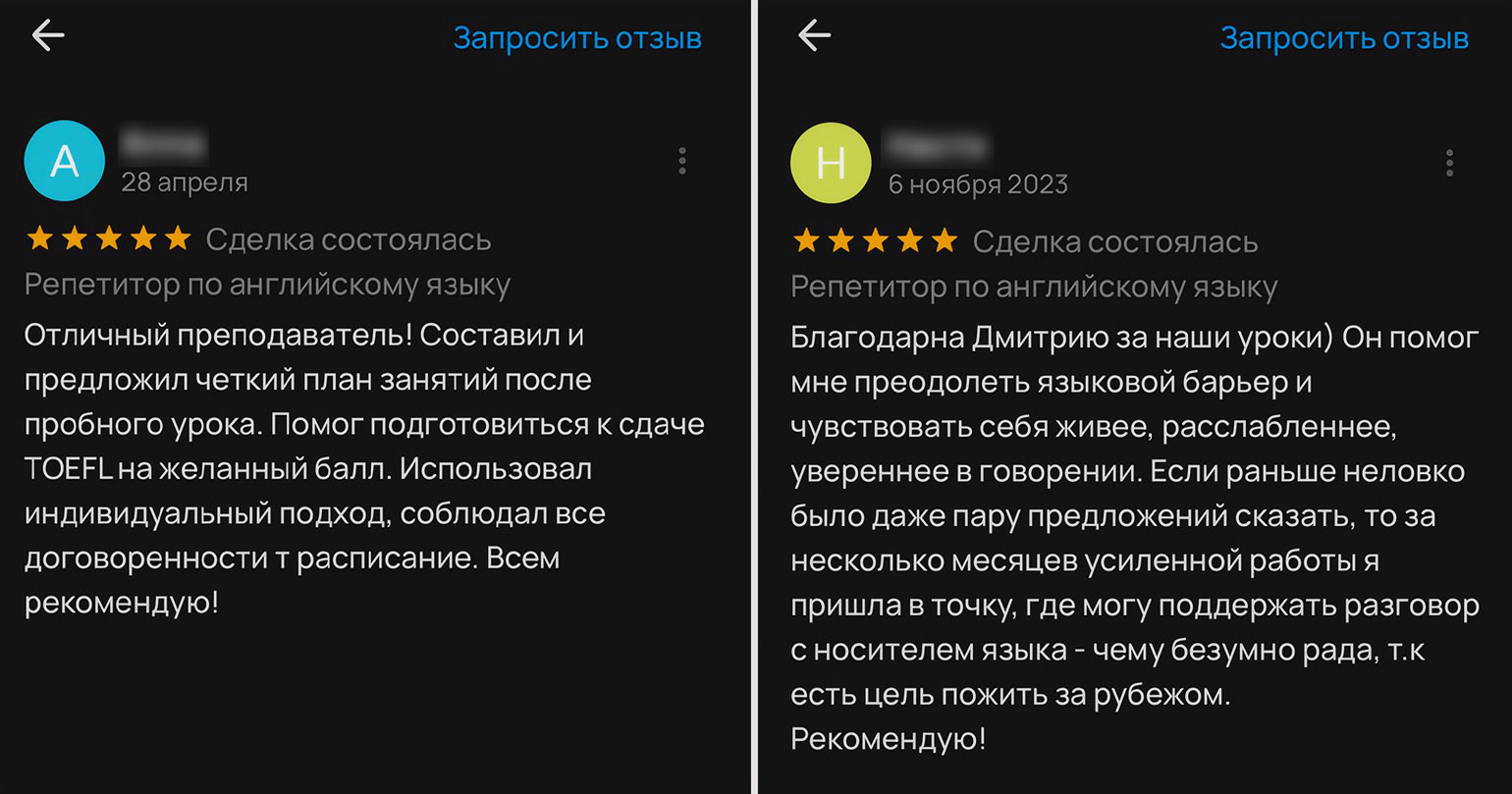

— Несколько раз готовил к TOEFL и IELTS. Раньше от обилия учебников голова шла кругом — непонятно было, с чего начать. Теперь я могу выстроить чёткую программу. Горжусь, что за последние месяцы четверо моих учеников успешно сдали TOEFL и поступили в университеты.

А с детьми тоже есть достижения — двое ребят за лето так разговорились, что теперь с родителями по-английски общаются. Вообще, получился забавный феномен: ко мне приходят целыми семьями — то мама приводит ребёнка, то наоборот. Стал таким семейным репетитором.

Изображения: личный архив Дмитрия Игонина

Изображения: личный архив Дмитрия Игонина

— Выходит, теперь ты можешь закрывать самые разные запросы?

— Именно! И в этом главное преимущество системного подхода. Подготовить к презентации в Китае, помочь сдать международный экзамен, разговорить ребёнка за лето — совершенно разные задачи, но теперь я понимаю, как выстраивать работу в каждом случае.

— А как тебе удаётся сохранять тот самый личный подход, который ты всегда ценил? Получается сочетать его с методичностью?

— Думаю, да. Секрет в двух вещах: во-первых, я постоянно рефлексирую — и над своими уроками, и над тем, что происходит с учениками. Мы много обсуждаем их ощущения от занятий. Во-вторых, у меня за плечами опыт учёбы у разных преподавателей — я видел, как по-настоящему живые люди создают атмосферу доверия на занятиях.

Поэтому стараюсь чувствовать ситуацию: если у человека нет настроения — подбираем материал полегче, если пришёл энергичным — бросаем вызов сложным темам. Кому-то нужен строгий график, детям — игровой формат, общительным — много диалогов. Главное — оставаться гибким и помнить, что перед тобой в первую очередь человек, а не ученик.

«Мне хочется пойти олдскульным путём»: о методическом пособии, которое поможет детям и родителям говорить по-английски

— Давай поговорим о твоих планах. Каким видишь своё методическое пособие?

— Моя задумка — создать настольную игру. Я с детства обожаю настолки — помню, как здорово было играть с родителями, сейчас с друзьями собираемся. Хочу сделать игру, где могли бы играть и взрослые, и дети вместе. Чтобы и родители, которые не очень знают язык, учились, и дети получали удовольствие — и всё это за одним столом.

Для этого я хочу разработать свои карточки. Они помогут изучать конкретные элементы языка, слова, а играть с ними можно будет по-разному, в зависимости от правил, которые я продумаю.

Для меня язык — это конструктор. Хочу, чтобы дети собирали его из кубиков, квадратиков, цветов… а потом эта игра уже будет происходить у них в голове.

— Не боишься, что в диджитал-эпоху физический формат не найдёт отклика?

— Наоборот! Из-за тотальной цифровизации многие стали ценить живое взаимодействие. Мы целый день в интернете, а тут настоящий контакт и учёба в одном.

Онлайн-обучение — это здорово, но это совершенно другой уровень контакта. Мне хочется пойти олдскульным путём. Знаю, что есть люди, которым важно не просто учиться, а щупать книжки, чувствовать запах страниц, перебирать карточки руками…

— Что будет после того, как ты реализуешься в преподавании?

— Думаю, к 35–40 годам я уже не смогу так интенсивно преподавать, как сейчас, — всё-таки на работу с людьми нужна энергия. Хочется уйти в исследовательскую деятельность, изучать язык с другой стороны: как он связан с мышлением, как восприятие мира зависит от языка.

В перспективе хочется изучать и другие языки, даже язык жестов — я его уже понемногу использую с детьми. Это как посредник между русским и английским. Мы показываем жесты — включается мышечная память, и слова запоминаются лучше. Вот такие взаимосвязи мне и хочется исследовать.

— Есть ли у тебя амбиции перевернуть систему обучения английскому?

— Конечно! Думаю, каждый хороший преподаватель об этом мечтает. Но я понимаю, что не переверну мир, а просто закрою те проблемы, которые вижу сам. И это уже здорово! Когда ученик пишет: «Дима, спасибо, у меня получилось!», — ради этого и стоит работать.

Мы все разные, и на каждого ученика найдётся свой учитель. Главное — делать своё дело хорошо.