9 неоднозначных фактов о том, как в СССР боролись с неграмотностью

Программа ликбеза — ликвидации безграмотности — началась в очень трудное время Гражданской войны и голода, но сработала несмотря на все трудности.

По данным переписи населения 1897 года, только 39% взрослых жителей Российской империи были грамотными. То есть 61% не умели писать или читать, или ни того ни другого. К тому моменту, как власть захватили большевики, ситуация если и улучшилась, то ненамного. Согласно всероссийской переписи 1920 года, в контролируемых большевиками регионах было 60% неграмотных.

Одним из впечатляющих достижений советской власти в первые десятилетия её правления стала ликвидация неграмотности населения огромной страны. В сжатые сроки удалось научить читать и писать несколько десятков миллионов человек — причём в тяжелейших материальных и социальных условиях. Советский опыт оценила даже ЮНЕСКО и использовала его потом в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

У ликбеза — так сокращённо называли ликвидацию безграмотности — была яркая история, полная интересных и неоднозначных фактов, о которых мы и расскажем в этой статье. Вы узнаете, что:

- Целью ликвидации безграмотности была политагитация («без азбуки нет политики»).

- Помогать ликвидации безграмотности так или иначе приходилось всем миром, по принципу «учи или плати».

- Ликвидаторы безграмотности вынуждены были мухлевать, но среди них были и настоящие герои!

- Учить писать зачастую приходилось… сажей и свекольным соком, а учиться желали далеко не все.

- Мотивировали учиться очень по-разному — от арестов до «пряников».

- Грамотность быстро выветривалась из головы, поэтому пришлось развивать ещё и привычку к чтению, приучать к газетам.

- С точными цифрами успешности ликбеза не всё ясно, но успех точно был.

Факт №1

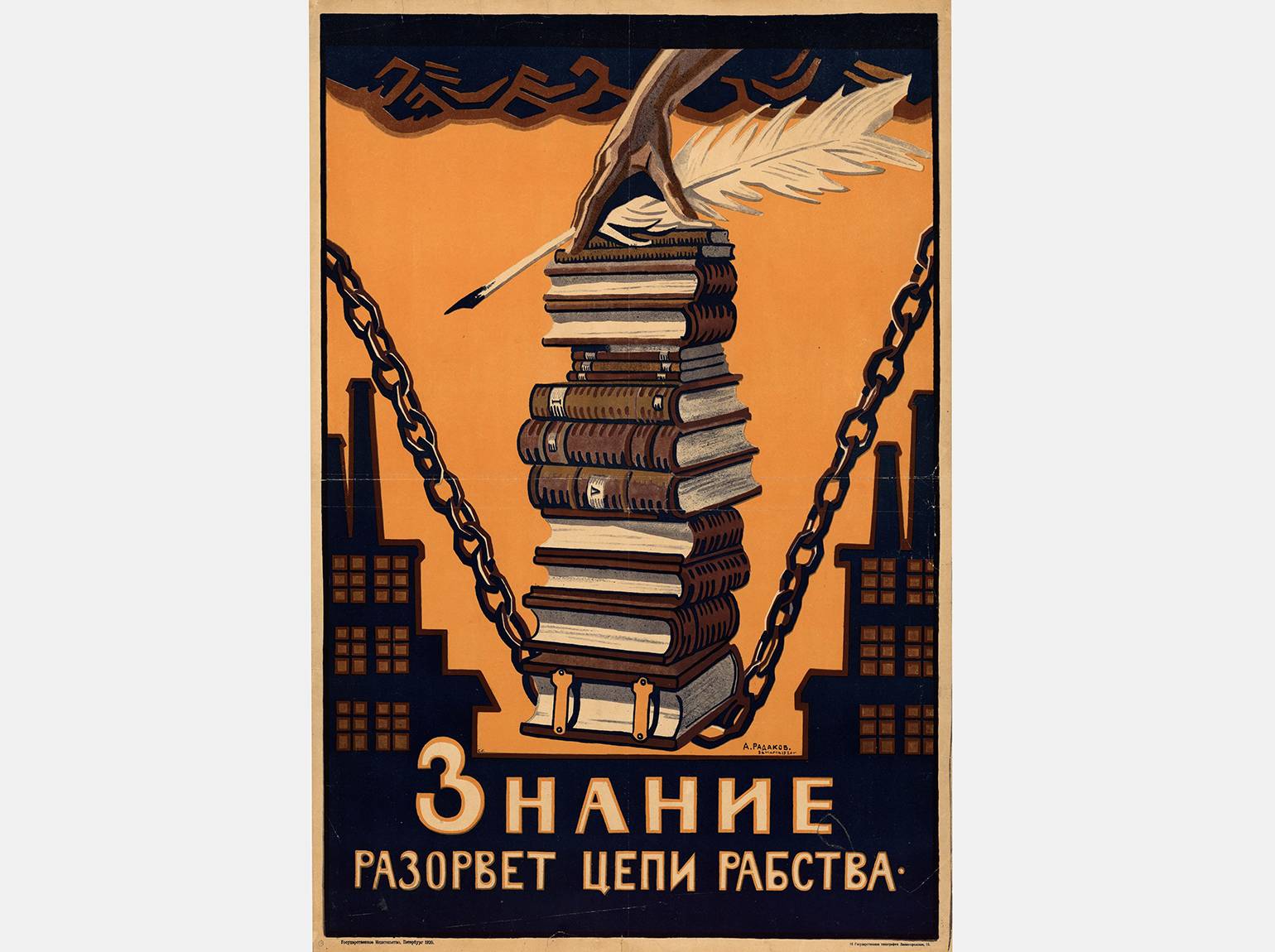

«Без азбуки нет политики»: целью ликвидации безграмотности была политагитация

Когда большевики пришли к власти, массовое распространение грамотности стало одним из главных пунктов их повестки. Работу в этом направлении вели и с детьми, и со взрослыми. Это объяснялось не только потребностью в индустриализации страны, чтобы выбраться из разрухи (для индустриализации нужны образованные люди), но и политической агитацией. Далеко не все бедняки, особенно из крестьян, встретили революцию с радостью, да и не все понимали, в чём состоят идеи коммунизма. Это нужно было исправлять. Ленин говорил: «Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика».

Уже в 1919 году, в разгар Гражданской войны (когда, казалось бы, было совсем не до этого), советское правительство издало декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» за подписью Ленина. Его главной целью заявили «предоставление всему населению Республики возможности сознательного участия в политической жизни страны».

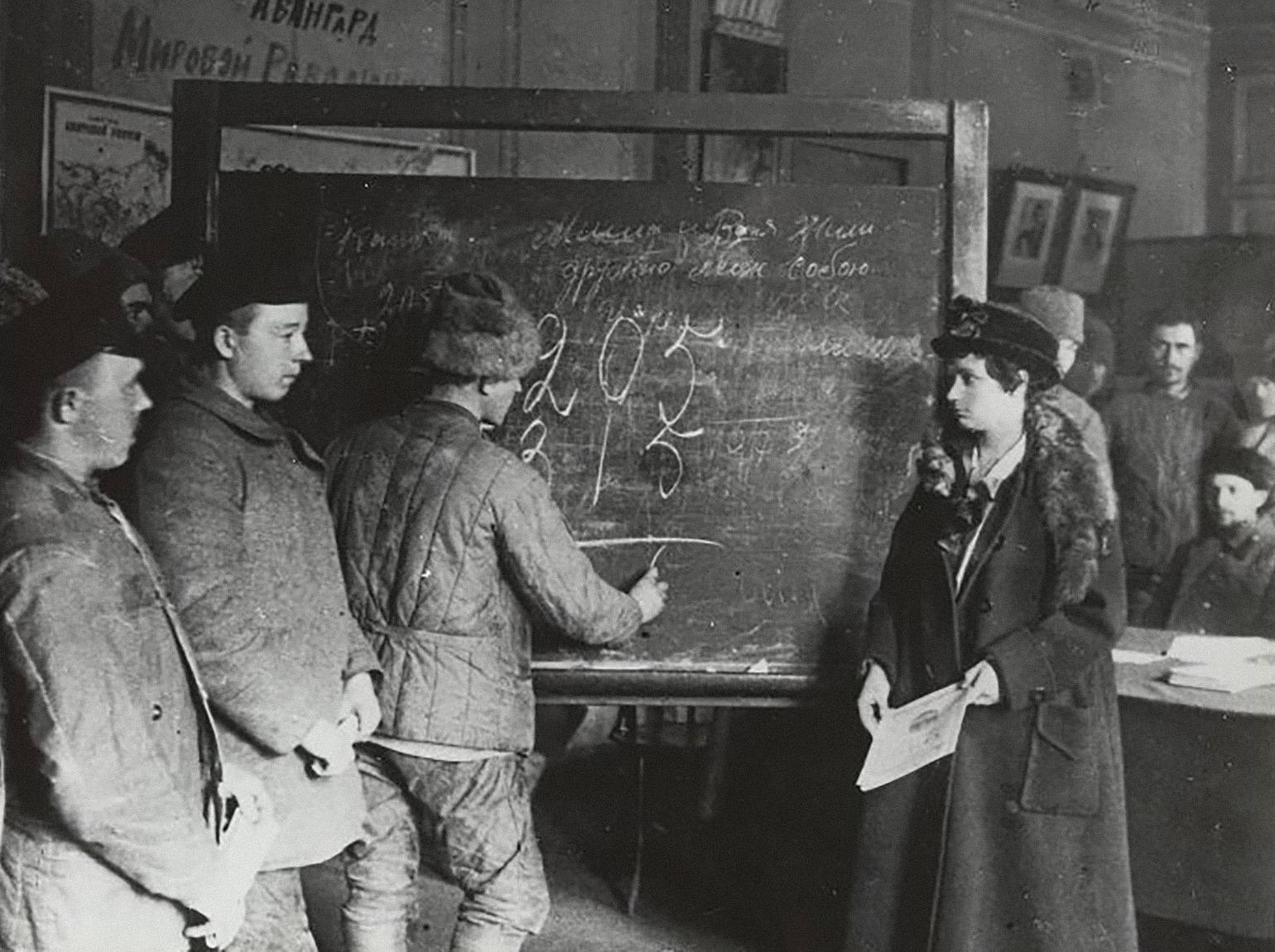

Фото: Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом фотографии

Вот какие меры ликбеза намечал декрет:

- все неграмотные жители страны от 8 до 50 лет, в том числе красноармейцы в действующих частях, должны обучиться читать и писать на русском или родном языке;

- обучение должно было происходить как в существующих государственных школах, так и в специально развёрнутых Наркомпросом (так называлось большевистское министерство просвещения).

Летом 1920 года начала работу Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности (сокращённо — ВЧК л/б) при Наркомпросе. Она занялась организацией ликбеза. Для работы на местах создали волостные, уездные и губернские чрезвычайные комиссии по грамотности (грамчека). Они пропагандировали грамотность, открывали пункты по ликвидации неграмотности, школы ликбеза и курсы ликвидаторов безграмотности, ведали организационными и финансовыми вопросами.

Система была устроена так: если в населённом пункте было больше 15 неграмотных, там открывали пункт по ликвидации неграмотности — их называли ликпунктами. Здесь учили читать и пересказывать печатный текст, делать краткие записи, умножать, делить (позднее стали учить также записывать целые и дробные числа). Учились по два часа в день, по будням.

Фото: Большая российская энциклопедия

По окончании учебного курса ликпункта следовало выдержать экзамен. Кто его проваливал, проходил обучение заново. Кто сдавал успешно, считался малограмотным и мог пойти на следующую ступень — в школы ликбеза, где уже изучали историю, географию и другие науки. Позже в программу добавили профессиональные знания: в деревнях — начала агро- и зоотехники, в городах — политехнических наук.

На местах обучение грамоте тоже воспринимали как неотъемлемую часть политического просвещения. Вот, например, что писали в листовках сибирского Новониколаевска: «Надо ликвидировать азбучную и политическую неграмотность. Надо научить массы неграмотных писать, читать, считать, разбираться во всех событиях общественно-политической жизни, научить применять знания в повседневной работе».

Массовое обучение взрослых потребовало разработки специальных букварей для них. И конечно, буквари, одобренные ВЧК л/б, одновременно служили инструментом большевистской агитации. Их простые тексты, на которых учились читать, доносили, как много дала трудящимся Октябрьская революция и советская власть (например: «Советы установили 7 часов работы», «Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение»), какие подвиги совершила Красная армия, что такое Интернационал.

Помимо широко известной цитаты «Мы не рабы, рабы не мы», в ликбезовских учебниках авторов-коммунистов попадались такие тексты:

«Ты рос бос, работал на бар.

Бары не босы. Ты вырос, ты бос, бары босы.

Но ты рад советам, а бары не рады.

Советы барам не дар, а удар.

У бар досада на советы».

Или:

«На смену старому миру идёт мир труда. Старые времена — работа на бар.

Новые времена — работа на мир. Старые времена — народ стадо баранов.

Новые времена — мы сами в советы идём и сами дела там ведём».

А в арифметике могли приводить, к примеру, цифры о том, сколько работают советские рабочие и сколько приходилось работать при царе (разумеется, не в пользу царского режима). Впрочем, было и действительно полезное просвещение: тексты про необходимость прививания от оспы и соблюдение правил гигиены.

Встречались и парадоксальные тексты. Так, букварь, изданный Киргизской центральной чрезвычайной комиссией по ликвидации безграмотности, приводил ворох совершенно не связанных слов и фраз: «Караул. Кулак. Аллах. Саксаул. Оса сосала сок. Муха сосала сахар. Сахару мало. У Маркса ум. Комар кусал руку. Амур — река. У села рос саксаул. Мама мела сор. Маркс умер».

Факт №2

«Учи или плати»: помогать ликвидации безграмотности так или иначе приходилось всем миром

Один из пунктов декрета о ликбезе прямо предписывал привлекать к обучению неграмотных всё грамотное население страны, не призванное в войска, — в порядке трудовой повинности. Не за «спасибо», а с оплатой по нормам работников просвещения. Но с уголовной ответственностью за уклонение от этой обязанности.

Призывать к трудовой повинности стали через профсоюзы, ячейки партии, комсомол, комиссии по работе среди женщин и другие общественные организации.

Ликвидатором безграмотности мог стать любой человек, достаточно было окончить специальные курсы. К осени 1920 года их открыли в 26 губерниях, затем сеть расширялась. За 1200 учебных часов ликвидатор должен был освоить элементарную грамотность, общеобразовательный цикл, производственную и профсоюзную грамоту, а также первичные навыки преподавания. Все расходы на учёбу — общежитие, питание, проезд до курсов и обратно, стипендию — брало на себя государство.

Вообще, поначалу ликбез полностью финансировало и организовывало государство. Однако оплачивать такой монументальный просветительский проект в тех условиях, когда надо было поднимать страну из руин, казне быстро стало не под силу. Поэтому с 1923 года задачу борьбы с безграмотностью официально переложили на профсоюзы: тем пришлось взять на себя материальное обеспечение ликпунктов, а за Наркомпросом и ВЧК л/б осталось методическое руководство и обеспечение учебными пособиями. Так появилась сеть профсоюзных ликпунктов.

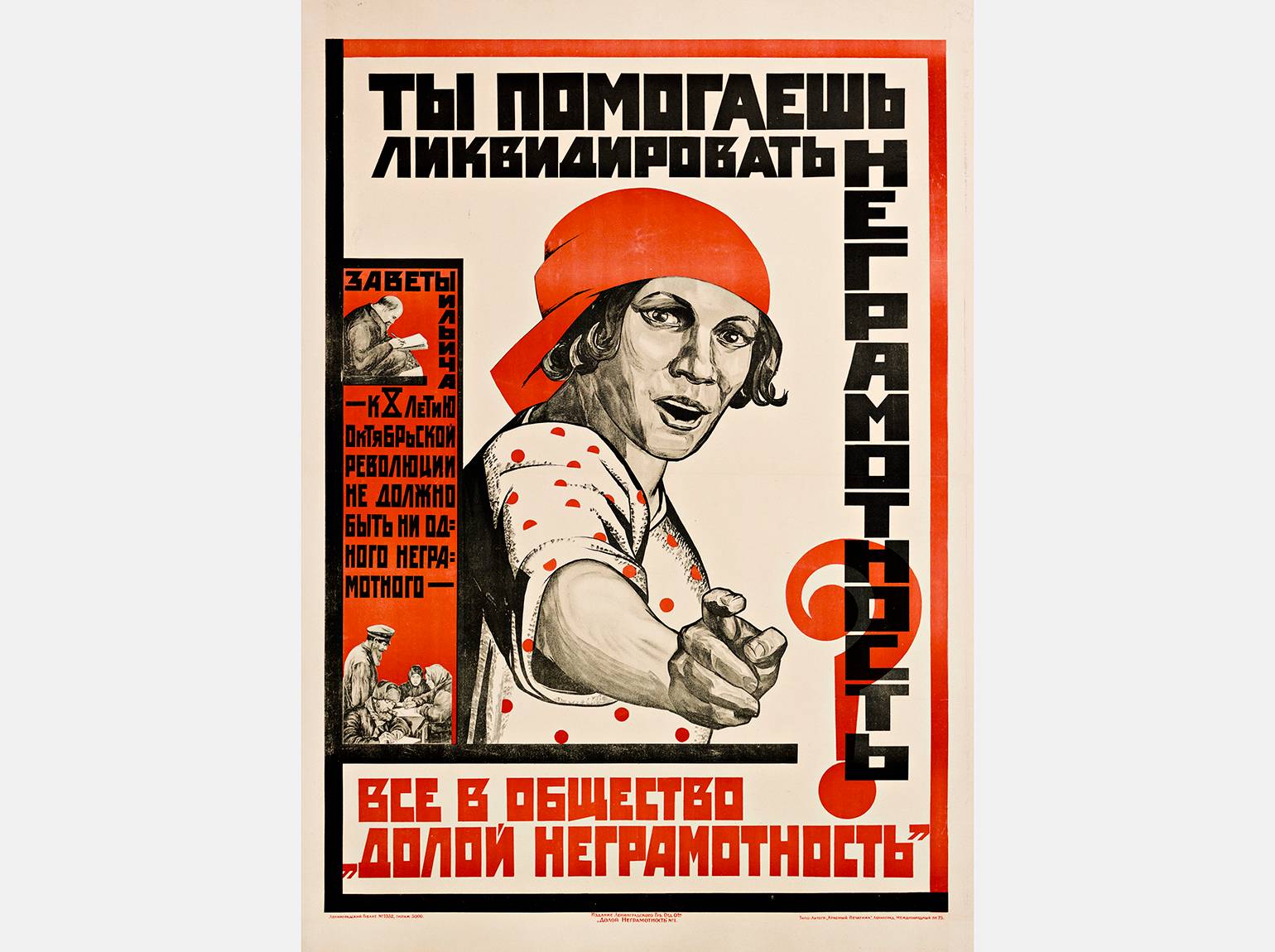

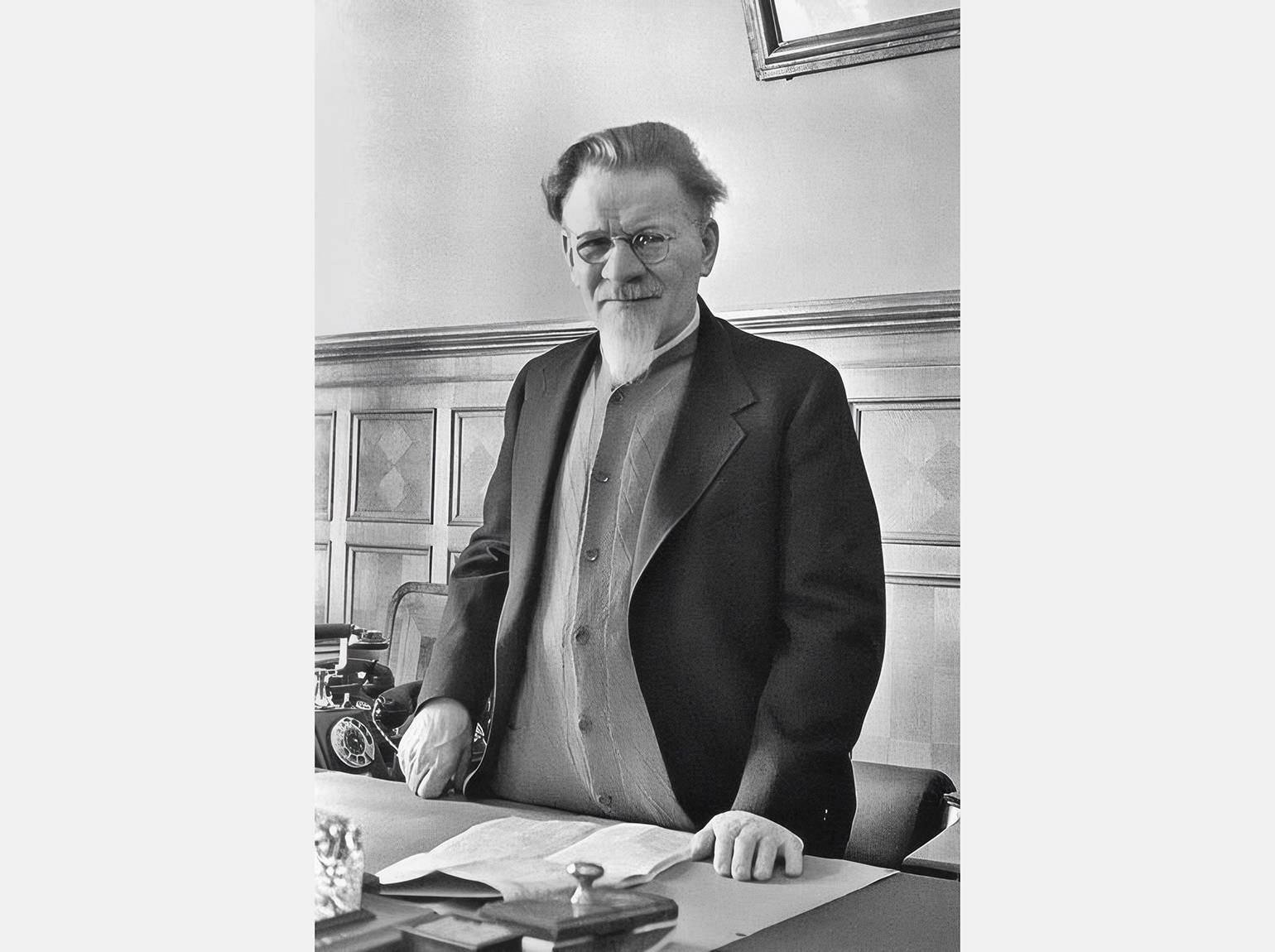

Тогда же вокруг структур ВЧК л/б сформировали массовое добровольное общество «Долой неграмотность» (конечно, у него тоже была своя аббревиатура — ОДН) под председательством видного большевика Михаила Калинина. Общество должно было привлечь широкие слои населения к делу ликбеза и собирать деньги на его нужды.

Правда, совсем уж без финансовой поддержки власти дело не оставили — СНК ввёл отчисления на ликбез с патентов на продажу алкоголя и табака. Власти на местах придумывали в поддержку ликбеза и другие источники: например, в Оренбуржье обязали платить процент отчислений ещё и товарную биржу, а также «места зрелищ и увеселений».

К середине 1920-х в обществе «Долой неграмотность» состояло уже около полумиллиона человек, а к 1930 году — три миллиона. Общество тоже креативно подходило к сбору средств: его кассу пополняли не только вступительные и членские взносы (собрать которые, разумеется, было той ещё задачей, ведь мало кто горел искренним желанием в условиях тогдашней нищеты расстаться с кровно заработанными рублями), но и доходы от организации лотерей, спектаклей и прочих мероприятий. Типичный лозунг того времени: «Грамотный, обучи неграмотного или дай 3 рубля 75 копеек на его обучение!»

Тогда же в дело ликбеза включился и недавно созданный комсомол. Поначалу он занимался обучением только своих членов под методическим руководством ВЧК л/б. Но в мае 1928-го ВЛКСМ начал так называемый «культпоход» — тотальную борьбу с неграмотностью. Для молодых энтузиастов это означало безвозмездный труд на общее благо. Каждому грамотному комсомольцу предписывалось обучить одного неграмотного.

А с 1929 года комсомольские комиссии по ликбезу получили право привлекать к ликбезу «все профсоюзные, партийные, комсомольские, кооперативные и другие общественные организации, в частности в сельских местностях группы бедноты и батрачества». Постановления комиссий объявлялись обязательными для всех местных учреждений и организаций, и отменить их могли только вышестоящие органы.

Комиссии открывали и финансировали ликпункты, вели агитацию и даже занимались методикой, перенимая опыт у школьных учителей. Одной из практик культпохода стало культшефство, когда организация или предприятие брало на себя дело ликбеза в каком-либо населённом пункте. Организации, предприятия и колхозы тоже платили взносы в фонды ликбеза (это называлось самообложением). Использовались также соревновательные элементы, так называемые культэстафеты — кто быстрее проведёт ликбез в подшефном районе.

Благодаря культпоходу только за один год (с 1929 по 1930-й) удалось почти в четыре раза нарастить темпы ликбеза по сравнению с предыдущим: с 1 миллиона 674 тысяч до 6 миллионов 276 тысяч учащихся! Срок обучения при этом вырос с трёх-четырёх месяцев до целого учебного года.

Факт №3

«Ликбез под угрозой срыва»: ликвидаторы безграмотности вынуждены были мухлевать

Как бы ни велики были успехи по борьбе с безграмотностью, а власти требовали ещё более быстрых результатов. Связано это было, вероятно, ещё и с желанием продемонстрировать выдающиеся успехи страны всему миру. Как сказал в 1926 году руководитель общества «Долой неграмотность» Михаил Калинин: «В советском государстве имеется огромный недостаток — неграмотность, которая является проявлением высшей некультурности всякого государства, а мы ставим себе задачей стать в первые ряды культурных стран».

Фото: Библиотека имени К. Д. Ушинского

Из-за давления со стороны органов власти общественная инициатива, во многом построенная поначалу на искреннем энтузиазме, превратилась в обязаловку. На смену стихийности пришли жёсткие планы и требования.

Так, в 1929 году ЦК постановил привлекать к ликбезу не только партийцев и комсомольцев, но всё пролетарское студенчество, старшеклассников и другие группы советской интеллигенции на правах партийной, комсомольской и общественной работы. Всё чаще партия и госорганы ставили невыполнимые сроки. Так, 27 сентября 1931 года вышел декрет, требовавший введения всеобщего обучения неграмотных 16–50 лет к 14-й годовщине Октября — а до неё оставалось меньше полутора месяцев!

С 1936 года из центра стали спускать общественным организациям планы по ликбезу. Поэтому ликвидаторы безграмотности находились под огромным прессингом. Неудивительно, что они стали завышать цифры в рапортах о выполнении планов. Некоторые ликпункты и школы и вовсе «открывали» только на бумаге. В других дела шли ни шатко ни валко.

Партийная газета Гжельского промысла «Авангард» писала в 1929 году в рубрике «Ликбез под угрозой срыва»:

«Ф[абри]ка им. Володарского: учтено неграмотных и малограмотных 159. Обучается 32 рабочих. Общественность в стороне. Культработник рабкоопа отвечает: „Мне некогда было заниматься ликбезом“. В. Мячково: ликвидация неграмотности в загоне. Провели только учёт, но к занятиям до сих пор не приступали. Сельсовет этому делу внимания уделяет слишком мало. <…> местные учителя стоят в стороне от ликбеза и вообще от общественности. Ф[абри]ка Спартак: учтено 11 неграмотных и 45 малограмотных. Учится только 20 малограмотных. Все фабричные организации относятся безразлично. Выделенный комсомольский актив до сих пор к работе не приступал. Фабком тоже не уделяет должного внимания».

Порой профсоюзы, сельсоветы, кооперативы и прочие общественные организации пытались перекладывать задачи по ликбезу на других — чаще всего на учителей. Но те и так были чрезмерно перегружены школьной и прочей общественной работой, так что подключиться к этой задаче тоже были не в состоянии. Львиную долю реальных успехов кампании по ликвидации безграмотности обеспечивали самоотверженные энтузиасты, по-настоящему вдохновлённые миссией большого полезного дела. А таких в то время хватало.

Читайте также:

Факт №4

«Трудно пройти по тундре»: среди ликвидаторов безграмотности были настоящие герои

Показателен пример саратовских комсомольских активистов: они своими силами проводили переписи неграмотных, печатали буквари, изготавливали доски для письма и собирали деньги на ликбез.

А ярчайшим примером самых самоотверженных участников движения может послужить история комсомолки Амалии Хазанович (1912–1986). Она родилась в Иркутске, и после вступления в ВЛКСМ в 18 лет её направили создавать избу-читальню на Урале, а потом в колхоз Лыткарино Московской области, где она заслужила звание «лучшего избача» (организатора изб-читален).

Фото: Федеральное архивное агентство (Росархив)

Амалия мечтала отправиться в Арктику, и в 1936-м ей поручили заведовать красным чумом (аналог избы-читальни) в самом отдалённом районе Таймыра. Работать и жить ей приходилось не в настоящем чуме, а в балке́ — так назывался небольшой домик на полозьях. Внутри было очень тесно, и Амалия самостоятельно заказала у столяров складную мебель, чтобы уместить всё, что нужно. Всё остальное необходимое для красного чума ей помогли собрать друзья-комсомольцы: от азбук и букварей с карандашами и мелками, книг (среди которых, конечно, был «Краткий курс истории ВКП (б)») и журналов для чтения до настольных игр (домино, шахмат, шашек) и патефона с пластинками.

Четыре месяца девушка кочевала с местными жителями — долганами. А потом собралась ещё дальше — к нганасанам. Они были известны крайним недоверием к пришлым чужакам, доходило даже до крайней агрессии: двух ликвидаторов безграмотности уже выгнали, не дав им приступить к делу, а одну убили. К тому же в культуре нганасан той эпохи женщина занимала подчинённое второстепенное значение, а значит, молодую учительницу даже при хорошем развитии событий вряд ли приняли бы всерьёз. Амалию всё это не испугало, а подстегнуло, и в мае 1937 года она поехала в тундру. Одна. Других смельчаков не нашлось.

И Амалии, вопреки веками складывавшимся суевериям, удалось завоёвать доверие нганасан! Начала она с того, что включала местным жителям пластинки с музыкой, показывала альбомы и журналы, пересказывала сказки и сюжеты художественных произведений, доступно рассказывала о революции, колхозах, конституции. В то же время не боялась наравне с мужчинами ходить на охоту, чем, вероятно, и внушила уважение.

Первым учеником Амалии Хазанович стал старший в стойбище Асянду Васепте. Он же, единственный из общины знавший русский язык, был для неё переводчиком. Быстро выяснилось, что обычные учебники плохо подходят (у Хазанович не было изданного в 1927 году «Букваря для северных народностей», составленного этнографом Владимиром Таном-Богоразом). Многие бытовые слова из обычного букваря были непонятны нганасанам, и Амалии приходилось придумывать что-то своё. Например, вместо классического «Мама мыла раму» — «Летом трудно пройти по тундре».

Весной 1938 года командировка Амалии закончилась, но впоследствии она ещё десять лет работала в Арктике на разных должностях, продолжала заботиться о просвещении. В 1973 году Хазанович выпустила книгу «Друзья мои нганасаны: из таймырских дневников». А свою личную библиотеку в три тысячи томов она завещала ученикам хатангской десятилетки — правнукам тех, кого учила читать.

Факт №5

«Без бумаги и карандашей»: учить писать зачастую приходилось даже без самого необходимого

Сколько ни собирали денег на ликбез за счёт налогов и «принудительно-добровольных» взносов, а их всё равно всегда было недостаточно, чтобы покрыть все нужды, тем более что от уплаты взносов частенько отлынивали и отдельные люди, и целые предприятия. Прививать грамотность приходилось в крайне стеснённых материальных условиях. Напомним: 1920-е — время разрухи и тотального дефицита всего после Гражданской войны.

Фото: Евгений Ахматов / История России в фотографиях

Помещений для занятий не хватало даже детским школам, что уж говорить о взрослых. Поэтому согласно декрету 1919 года о ликвидации безграмотности под ликпункты местным властям следовало предоставлять народные дома, церкви, клубы, частные дома раскулаченных и любые подходящие помещения при заводах и советских учреждениях. Но многие помещения были в плачевном состоянии.

Мебели, разумеется, тоже не хватало, поэтому кое-где ученики приходили на занятия со своими стульями и табуретами. Чистая бумага тоже была в дефиците, и приходилось писать на обложках старых тетрадей, газетах, уже исписанной бумаге, театральных афишах, даже, как в старину, на бересте или белой кошме — войлочном полотне. А то и вовсе — мелом или углём прямо на партах или специально сбитых письменных досках. В методички начала 1920-х годов даже включали раздел «Как обойтись без бумаги, без перьев и без карандашей». Что там советовали? Ну, например, писать свинцовыми палочками, а чернила делать из сажи, сока свёклы или клюквы.

В 1936 году обеспечивать школы неграмотных и малограмотных помещениями, освещением, оборудованием обязали председателей местных Советов, а также директоров предприятий и совхозов, рабочие и колхозники которых должны проходить обучение. У тех тоже с деньгами было туго. Ну а порой случались и вовсе анкедотичные казусы.

«Речицы — огромное село, и в нём больше сотни неграмотных и малограмотных, — говорилось в материале, посвящённом проблемам ликбеза на Гжельском промысле. — Председатель Речицкого завкома Собакин на предложение открыть ликпункт ответил: „У меня нет средств на обучение“. А когда предложили заглянуть в смету завкома, был изумлён, узнав, что в утверждённой смете завкома числится сумма 2 тысячи рублей, отпущенная на ликвидацию неграмотности…»

Среди крестьян ходил анекдот, что аббревиатуру «ОДН» (напомним, это сокращённое название Общества «Долой неграмотность») следует расшифровывать как «Отдай деньги на ветер».

Факт №6

От «Хочу строить новый мир» до «Страдания умножились»: реакция народа была разной

В конце 1924 года самарская газета «Коммуна» поместила бойкое выступление окончившей школу ликбеза 37-летней работницы трамвайного парка Паркуниной: «Часто я слышала упрёки: „Напрасно учишься, голову забиваешь и время тратишь“. Но я продолжала учение. Как мне ни трудно, но я хочу увидеть свет и хочу знать новую жизнь. Я хочу участвовать в строительстве нового мира. Для этого нужна грамота».

Паркуниной вторили батраки, окончившие школы ликбеза в Кинель-Черкасском уезде: «Сначала над большими учениками посмеивались: „Ишь, как Ванятка наш в школу идёт“. С первыми результатами перестали смеяться. И очень благодарно теперь село нашей власти за то, что она дала возможность учиться и „большим“».

Фото: История России в фотографиях

Фото: Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом фотографии

Радостью от образования делились и красноармейцы, которых тоже учили во время службы: «до призыва в Красную армию я жил дома, и правду сказать, не знал, при какой власти живу. Прослужив в Красной армии полтора года, я сам себя не узнаю. Стал как бы новым человеком, которому всё ясно»; «некоторые красноармейцы были совсем неграмотны, а сейчас могут писать письма и очень довольны… А некоторые товарищи красноармейцы не интересуются грамотой и говорят: „Как были пахарями, так и будем!“ А я говорю: „Если я буду грамотный, то я буду лучший пахарь, чем вы“».

Такие письма и выступления, конечно, служили, как бы сейчас сказали, инструментом «пиара» для кампании по устранению неграмотности. Однако искренность в них тоже наверняка была.

А вот в деревнях и сёлах продвигать грамотность среди взрослых приходилось с немалым сопротивлением, что совсем не удивительно. В условиях голода и разрухи, когда за само существование приходилось бороться, учёба казалась крестьянам лишней тяготой.

«Кресьянину которы остался на коло́се всё трудней и трудней становится с тем как убывает физических работников и прибывает умственых», — писал крестьянин Алфей Кичилин (сохранена авторская орфография и пунктуация). Он признавал, что сельским жителям, конечно, просвещение не помешало бы, но сетовал, что уж больно много развелось начальников и требований, а труда земледельческого при этом не убывало. И иронично подытоживал, что хоть и старается советская власть уже шестой год сделать Россию образованной, «а она такая же грязная не учоная только страдание её умножились».

У председателей колхозов и совхозов на первом месте тоже, естественно, были мысли о сельском хозяйстве, а не о грамотности работников. «У меня сейчас полевые работы, и этим вопросом некогда заниматься», — отвечал один заведующий совхозным участком на Гжельском промысле в 1930-е.

Среди других причин отказа от учёбы часто называли занятость по дому (особенно женщины) или ссылались на возраст — мол, зачем мне это в мои годы, прожил же как-то неграмотным и дальше проживу. Да и атеистическая пропаганда за школьной скамьёй крестьянам не нравилась.

Среди пролетариев тоже далеко не все учились охотно. А те, кто всё же занимался, зачастую предпочитал ограничиться окончанием ликпункта и не идти на следующую ступень, то есть оставались малограмотными. Посещаемость занятий была отнюдь не образцовой, и людей понять можно: после работы хотелось отдохнуть, а не садиться за парту, тем более не по своей воле.

Факт №7

От арестов до выдачи дефицитных товаров: учиться мотивировали тоже очень по-разному

Мотивировали не желавших учиться неграмотных как кнутом, так и пряником. Согласно декрету 1919 года обучение объявили не просто правом, а обязанностью каждого не умевшего читать или писать в возрасте от 8 до 50 лет. А чтобы у взрослых людей была реальная возможность учиться, декрет гарантировал им ради этого сокращение рабочего дня на два часа с сохранением зарплаты.

Фото: Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом фотографии

За неисполнение обязанности учиться наказывали. В разное время и в разных регионах — по-разному. В Казанской губернии, например, в 1920 году «злостных» уклонистов приговаривали к исправительным работам на срок до трёх месяцев, штрафам или лишению продовольственных карточек (что в голодное время было по-настоящему страшным приговором). В Петрограде понижали в иерархии карточной системы и исключали из профсоюзов. А в Саратовской губернии за уклонение от учёбы можно было даже загреметь в концентрационный лагерь на три месяца.

С середины 1920-х столь жёсткие карательные меры всё чаще критиковали в печати и выступлениях советских деятелей, и к концу десятилетия их заменили моральным давлением и общественным порицанием. Например, в начале 1930-х в клубах и избах-читальнях ставили сатирические сценки, высмеивающие уклоняющихся от обучения. Ещё над ними проводили показательные общественные процессы — агитсуды. Посадить в тюрьму такой суд не мог, а вот пристыдить публично — очень даже.

Но были и меры поощрения, как моральные, так и материальные. В ликпунтах порой выдавали дефицитные товары, а списки выпускников печатали в газетах и с гордостью оглашали на рабочих собраниях, для них организовывали вечера и торжественные выпускные, они могли получить приглашение на общественные должности.

Система ликбеза работала и в Красной армии. Неграмотных и малограмотных призывников собирали в особые школьные роты и эскадроны (команды), и там даже вопроса о том, учиться или прогуливать, не стояло — возможности уклониться попросту не было.

Как вспоминал маршал Будённый, красноармейцы учились даже во время войны, используя для этого любую свободную минуту, например в дороге:

«На спины бойцов прикреплялись буквы, и ехавшие позади заучивали их. Когда учёба дала первые плоды, в газете [„Красный кавалерист“] появился „Уголок политграмоты“ с несложными текстами, по которым знающий азбуку мог продолжать своё образование».

Курс обучения в армии составлял три месяца для неграмотных и шесть недель для малограмотных. Кто не выдерживал экзамен в конце, оставался ещё на месяц с удвоенной учебной нагрузкой. После демобилизации вернувшиеся домой солдаты обучали грамоте земляков.

Факт №8

«Крестьянин не умеет пользоваться газетой»: грамотность быстро выветривалась из головы

Одной из главных проблем ликбеза, особенно на начальном этапе, стало то, что выпускники программы быстро разучивались читать и писать. Причина проста: они не применяли полученных навыков в жизни, и те не получали практического подкрепления. Особенно характерно это было для сельских жителей: там чаще всего не было потребности в чтении (в письме тем более), да и читать было нечего.

В 1929 году на II съезде «Общества Долой Неграмотность» Надежда Крупская говорила: «Рецидив безграмотности появился потому, что Марфуша, как вышла из школы, больше никакого печатного знака не увидела: газет не читала, книг не читала и занималась только повседневной домашней работой. Надо, товарищи, отдать себе отчёт, что, как бы прекрасно ни учили на наших ликпунктах, каких бы хороших результатов ни достигали здесь, мы будем иметь много рецидивов, если не будем заботиться о том, чтобы во время обучения приучать учащихся читать газеты, пользоваться библиотекой».

Изображение: Артхив

Фото: Валентина и Андрей Туркины / История России в фотографиях

Чтобы закрепить навык чтения, ликвидаторы неграмотности стали развивать избы-читальни. Вообще-то, появляться в деревнях они стали задолго до прихода большевиков — ещё с конца XIX века, в эпоху хождения интеллигенции в народ. А в свете новых потребностей избы-читальни, конечно, должны были выполнять прежде всего политически-идеологическую функцию, ну а сверх того — поддерживать грамотность крестьян, в буквальном смысле приучать их к чтению, а также нести общее культурное просвещение.

Можно сказать, что избы-читальни были прообразами современных библиотек с их различными активностями. Даже больше: в то время они были единственными информационными и справочными центрами для крестьян. Там не только читали книги, газеты и журналы (часто вслух), вели беседы о прочитанном, но и делали свои стенгазеты на злобу дня, устраивали лекции и доклады местных и приезжих специалистов, организовывали различные кружки и художественную самодеятельность, праздничные вечера и, конечно, вели политические беседы.

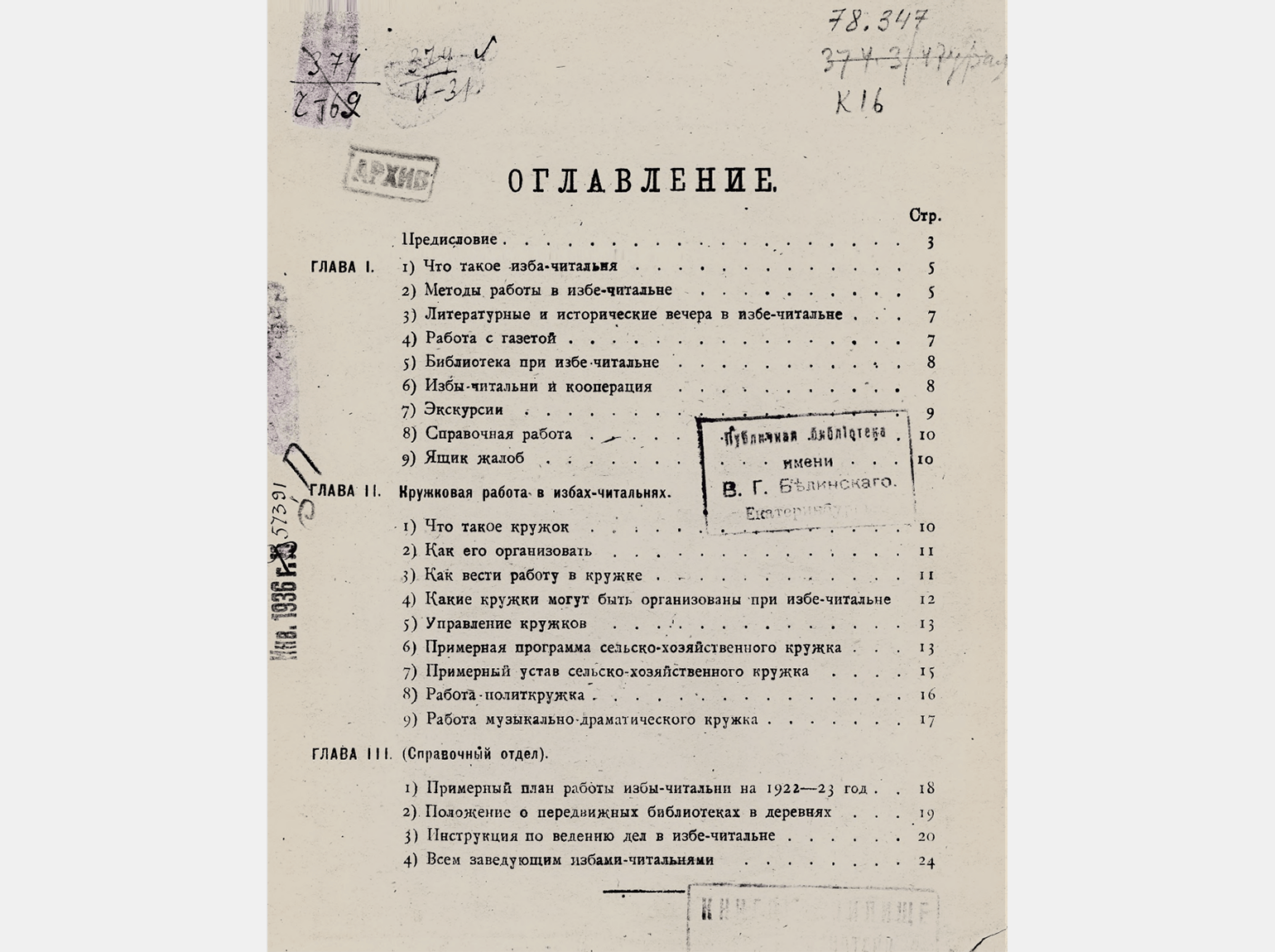

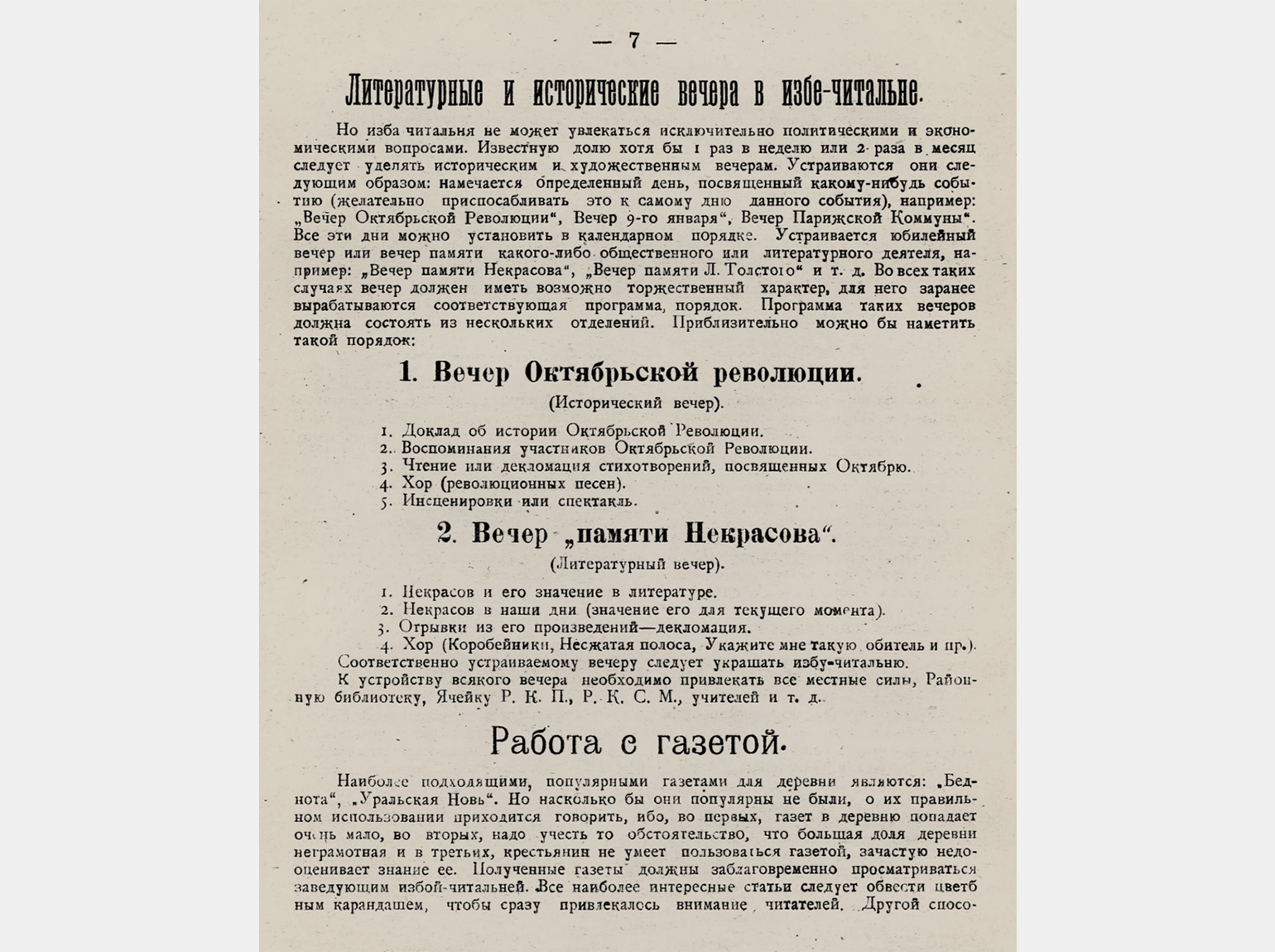

Всю эту работу вели «избачи» — массовики-затейники из общества «Долой неграмотность». Они должны были всеми силами зазывать посетителей (ходили ради этого по дворам, ездили на полевые станы и лесозаготовки) и привлекать к работе изб-читален также местных учителей, активистов, а к чтению лекций различных специалистов — кроме разъезжающих по областям политических агитаторов, это часто были агрономы, ветеринары, фельдшеры, передовики труда. В помощь избачам выпускали методички с советами, как организовать работу. В одной из таких методичек говорилось:

«Крестьянин не умеет пользоваться газетой, зачастую недооценивает знание её. Полученные газеты должны заблаговременно просматриваться заведующим избой-читальней. Все наиболее интересные статьи следует обвести цветным карандашом, чтобы сразу привлекалось внимание читателей. Другой способ использования газеты — это чтение, как уже указывалось выше, вслух. Совместное чтение газеты нужно устраивать почаще. Деревенский читатель не научился ещё пользоваться газетой, не умеет читать её, а слушать он будет с удовольствием.

Для чтения подбираются статьи злободневные, написанные простым языком, с фактами, которые можно было бы связать с трудовой жизнью деревни. Каждое непонятное слово в газете должно быть разъяснено, а ещё лучше прямо при чтении газеты выпущено и заменено понятным словом. Чтецу надо быть готовым к беседе по прочитанному. Следует заранее, как следует разобраться в газетном материале, обратить наибольшее внимание слушателей на более интересные места и предугадать беседу — приготовить по возможности точный цифровой или фактический материал. Чтение должно быть выразительное и внятное».

Изображение: Электронная библиотека Белинки

Изображение: Электронная библиотека Белинки

На Крайнем Севере была своя версия изб-читален для оленеводов — красные чумы (как раз в таком работала Амалия Хазанович).

Как и ликпунктам, избам-читальням отчаянно не хватало средств на содержание. Их должны были выделять сельсоветы, как и обеспечивать условия для работы. Для таких учреждений требовались помещения хотя бы с двумя комнатами, но найти такие было трудно, часто выделяли какую-нибудь ветхую избушку. К тому же в трудные 1920-е, когда дров не хватало даже в деревне, эти избы плохо отапливались и бывало, что зимой вообще не работали. Да и желающих трудиться в таких местах не хватало, зарплата была очень низкой. Но благодаря таким энтузиастам, как Амалия, где-то всё же удавалось хорошо наладить работу изб-читален.

Новая волна рецидивов неграмотности (когда выпускники теряли полученные навыки) началась в конце 1920-х — 1930-х годах. Причина была в том, что, гонясь за количеством обученных, ликвидаторы зачастую мало думали о качестве полученных знаний. Прошедшим курс ликбеза, например, могли признать того, кто за пару недель научился читать, но не писать. Естественно, прочными такие знания не были.

Факт №9

С точными цифрами успешности ликбеза не всё ясно, но успех однозначно был

Общество «Долой неграмотность» было ликвидировано в начале 1936 года. Официально — в связи с выполнением его задачи, то есть достижением грамотности населения. Но реальной причиной, по мнению историков, было то, что к тому времени оно превратилось в неэффективную бюрократическую машину, создававшую лишь видимость бурной деятельности. А поскольку известно, что в отчётах общества нередко пририсовывали цифры, оценить, сколько людей благодаря ему обучилось на самом деле, трудно.

Сделать это по данным переписей населения страны тоже не так просто. Перепись 1939 года, например, показала, что среди жителей страны 9–49 лет 11% были всё ещё неграмотными, а среди более старшего возраста — 19%. Но эти данные, возможно, приукрашивали действительность, потому что согласно переписи, проводившейся всего двумя годами ранее, среди граждан СССР старше девяти лет 26% по-прежнему не умели читать и писать. Результаты той переписи засекретили на полвека, а её организаторов репрессировали (причина этого была, вероятно, не только и не столько в цифрах об уровне грамотности, сколько в данных об убыли населения).

Даже на пороге эпохи освоения космоса в стране немало взрослых всё ещё оставались неграмотными. Так, в ходе всесоюзной переписи 1959 года таких насчитали 13,3 миллиона. Правда, большинство из них были старше 50 лет и по формальному критерию обязательного обучения грамотности уже не подлежали.

Так или иначе, но несмотря на все трудности и препятствия, которые окружали программу ликбеза, ей удалось значительно снизить остроту проблемы тотальной неграмотности в стране за относительно короткое время.

Дальше борьбу с неграмотностью, конечно, не остановили. В 1930-х годах в стране заработала уже другая, более развитая система: для детей ввели обязательное начальное обучение и школу-семилетку (и тем самым остановили прирост числа неграмотных взрослых), а для взрослых заработали вечерние школы, тоже дававшие более полное образование, чем самые азы грамотности.

Основные источники:

- 26 декабря. Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР.

- Ахетова К. А., Абжаппарова А. А. Политика СССР по ликвидации безграмотности среди населения (на примере Казахстана) // К 100-летию образования СССР: уроки истории. Материалы круглого стола кафедры политологии юридического факультета Белорусского государственного университета. Минск, 2023.

- Будённый С. М. Пройдённый путь. Книга вторая: М., 1965.

- Бучкина Е. А. Красный чум как модель ликвидации безграмотности среди коренных народов Крайнего Севера (на примере опыта работы Амалии Хазанович) // Этнодиалоги.

- Глущенко И. В. Советский просветительский проект: ликвидация неграмотности среди взрослых в 1920–1930-е годы // Вопросы образования.

- Грамотность и образование населения СССР по материалам Всесоюзной переписи населения 1937 г. (оба пола) // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 144. Л. 11. Подлинник.

- Войнаровская Ю. В., Войнаровский О. В. Ликвидация безграмотности в годы становления советской власти (на материалах малых городов Поволжья) // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования.

- Гордина О. В. Советский период в истории российских школ для взрослых (1917–1991 годы) // Russian Journal of Education and Psychology.

- Джеенбекова С. С. Ликвидация массовой безграмотности населения Киргизской ССР в период с 1920 по 1930 год // Вестник Кыргызско-российского славянского университета.

- Ершова О. В. Начальное образование в РСФСР в 1920-е годы: исторический опыт // Вестник Чувашского университета.

- Законы о ликвидации безграмотности среди взрослых. 1923–1924 гг. // Музей истории российских реформ имени П. А. Столыпина.

- Зубков И. В. Система начальных и средних учебных заведений в России (1890–1916 годы) // Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

- Иванова Г. М. Государственная политика ликвидации неграмотности в СССР в 1950–1960-е гг. // Oriental Studies.

- Иващенко В. А., Ферябникова В. С. Ликвидация безграмотности в СССР // Основные тенденции государственного и общественного развития России: история и современность.

- Калинин М. И. Долой неграмотность! Речь на пленуме Центрального Правления общества «Долой неграмотность» 26 октября 1925 г. М., 1925.

- Никонов В. В. Ликвидация безграмотности на Гжельском народном художественном промысле в 1920–1930-х гг. // Наука и школа.

- «О ликвидации безграмотности». Из резолюции VIII съезда ВЛКСМ 5–16 мая 1928 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- О работе по обучению неграмотных и малограмотных. 27 февраля 1936 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Павлова Л. В. Общество «Долой неграмотность» и его роль в ликвидации неграмотности в Оренбуржье в 20–30-е гг. XX в. // Общество: философия, история, культура.

- Панкрат И. А. Особенности внутренней эволюции политики ликвидации безграмотности в 1920-е годы // Скиф. Вопросы студенческой науки.

- Петрова Я. И. Ликбез как социальный проект (на материалах Самарской губернии, 1920–1930-е годы) // Журнал исследований социальной политики.

- Петрова Я. И. Проблема ликвидации неграмотности взрослых в педагогике 1920–1930-х годов (на материале Самарской губернии) // Вестник Самарского государственного университета.

- Положение о школах рабочих подростков // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 16 сентября 1929 г. «О ликвидации в обязательном порядке неграмотности граждан, подлежащих привлечению к отбыванию военной службы» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 26 января 1930 г. «Об особых местных комиссиях по ликвидации неграмотности и малограмотности» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Постановление СНК РСФСР 3 марта 1931 г. «О системе заочного обучения» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Постановление ЦК ВКП (б) 17 мая 1929 г. «О работе по ликвидации неграмотности» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Постановление ЦК РКП (б) «О работе общества „Долой неграмотность“». Май 1925 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Резолюция VIII съезда РКП (б) 18–23 марта 1919 г. «О политической пропаганде и культурно-просветительской работе в деревне» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Рожков А. Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

- Турова Е. И. Ликбез в таёжной глуши: борьба с женской неграмотностью на тюменском севере в 1920–1960-е гг. // Вестник Сургутского государственного педагогического университета.

- Циркуляр ЦК ВКП (б), ЦК ВЛКСМ и НКП 7 июня 1926 г. «Об общеобразовательных курсах и школах для взрослых» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.

- Циркулярное постановление ЦК РКП (б) 29 июня 1923 г. «О содействии кампании по ликвидации неграмотности» // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974.