История дизайна 1990–2000-х. Часть вторая: графический дизайн

Интернет, Photoshop, гранж и 3D-реальность.

1990–2000-е годы стали десятилетием стремительных перемен в графическом дизайне. Цифровые технологии, интернет и мультимедиа превратили профессию в лабораторию экспериментов, где традиционные инструменты уступили место компьютеру.

В этой статье рассмотрим ключевые направления и явления, которые определили развитие графического дизайна конца XX века.

- «Photoshop — новый карандаш»: как компьютерные программы изменили профессию;

- «Гранж и дисторшен»: эстетика протеста и хаоса в типографике и визуальной культуре;

- «Интернет как новый носитель»: первые сайты и зарождение web-дизайна;

- «Поколение Emigre и новая типографика»: революция в работе со шрифтом;

- «Branding 2.0»: глобализация и новые стандарты айдентики;

- «От CD-ROM к Flash-анимации»: первые шаги к интерактивным форматам;

- «Пиксельные миры и 3D-реальности»: влияние компьютерных игр и приставок на визуальный язык.

«Photoshop — новый карандаш»: цифровая революция в профессии

Именно в это десятилетие компьютерные программы вытеснили традиционные инструменты: компьютер заменил ножницы, клей, кальку и копировальные аппараты. Ключевую роль в этом переходе сыграли Adobe Photoshop, Illustrator и QuarkXPress.

Благодаря Photoshop стало возможным работать с изображениями в многослойном формате и применять фильтры, которые раньше были доступны только в тёмной комнате фотографа. В Illustrator дизайнеры стали заниматься векторной графикой, QuarkXPress превратил вёрстку многостраничных изданий в более быстрый и удобный процесс. Во второй половине десятилетия к этому арсеналу добавился Adobe InDesign.

Если раньше дизайнер зависел от типографий, печатных станков и технических специалистов, то теперь он мог в одиночку подготовить проект от эскиза до печати. Появились новые формы коллажа, цифровой ретуши и визуальных эффектов, которые невозможно было воспроизвести в аналоговой среде.

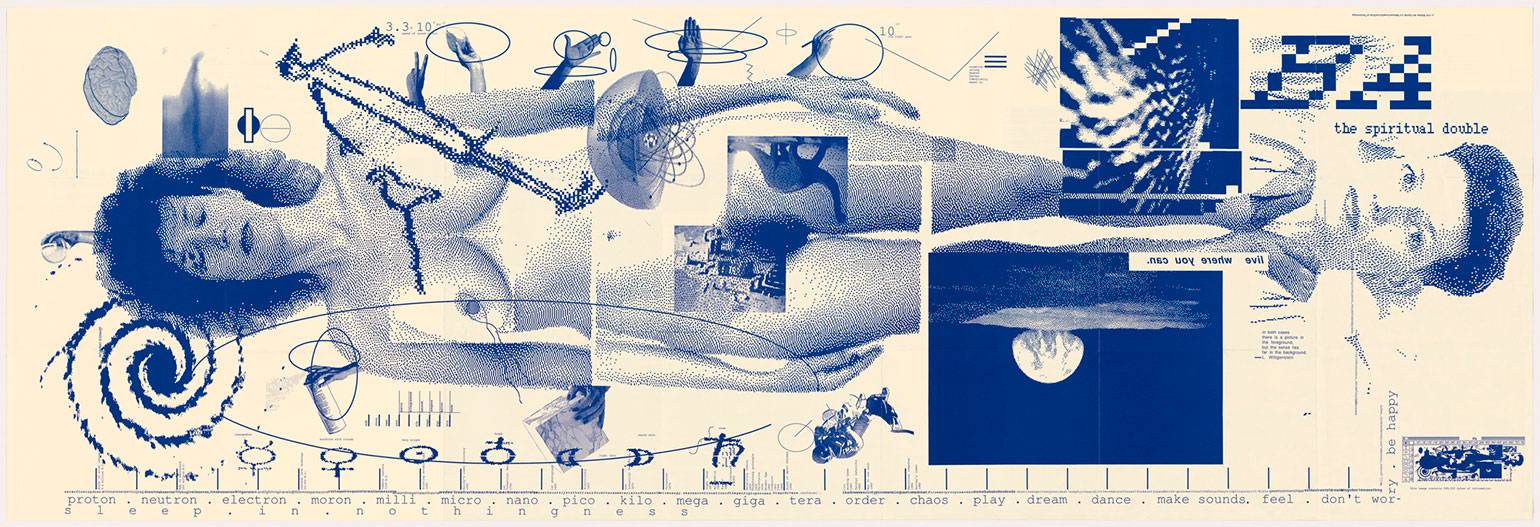

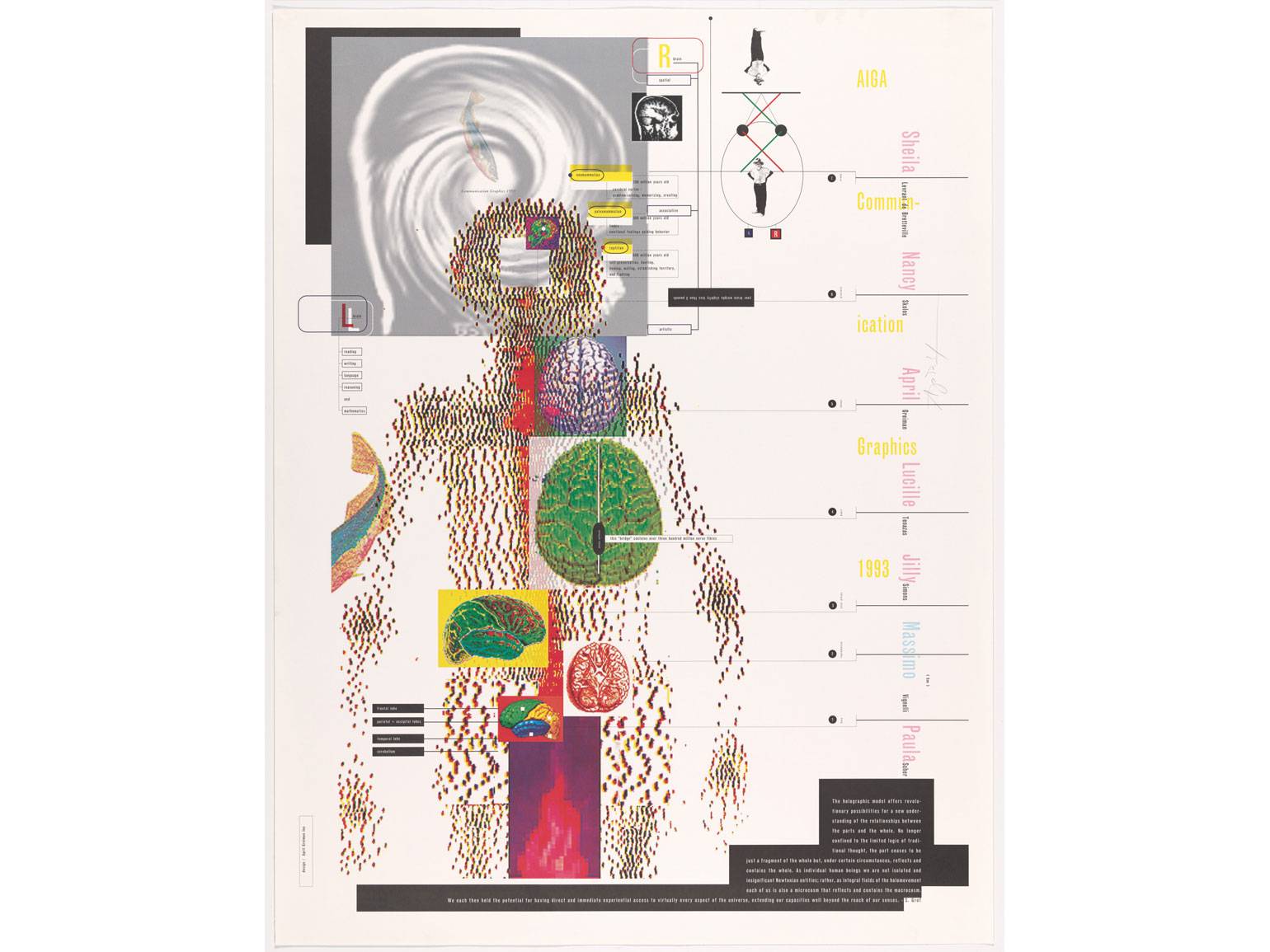

Эйприл Грейман одной из первых перевела эстетику постмодернизма в цифровую графику, экспериментируя с ранними версиями Photoshop.

Читайте также:

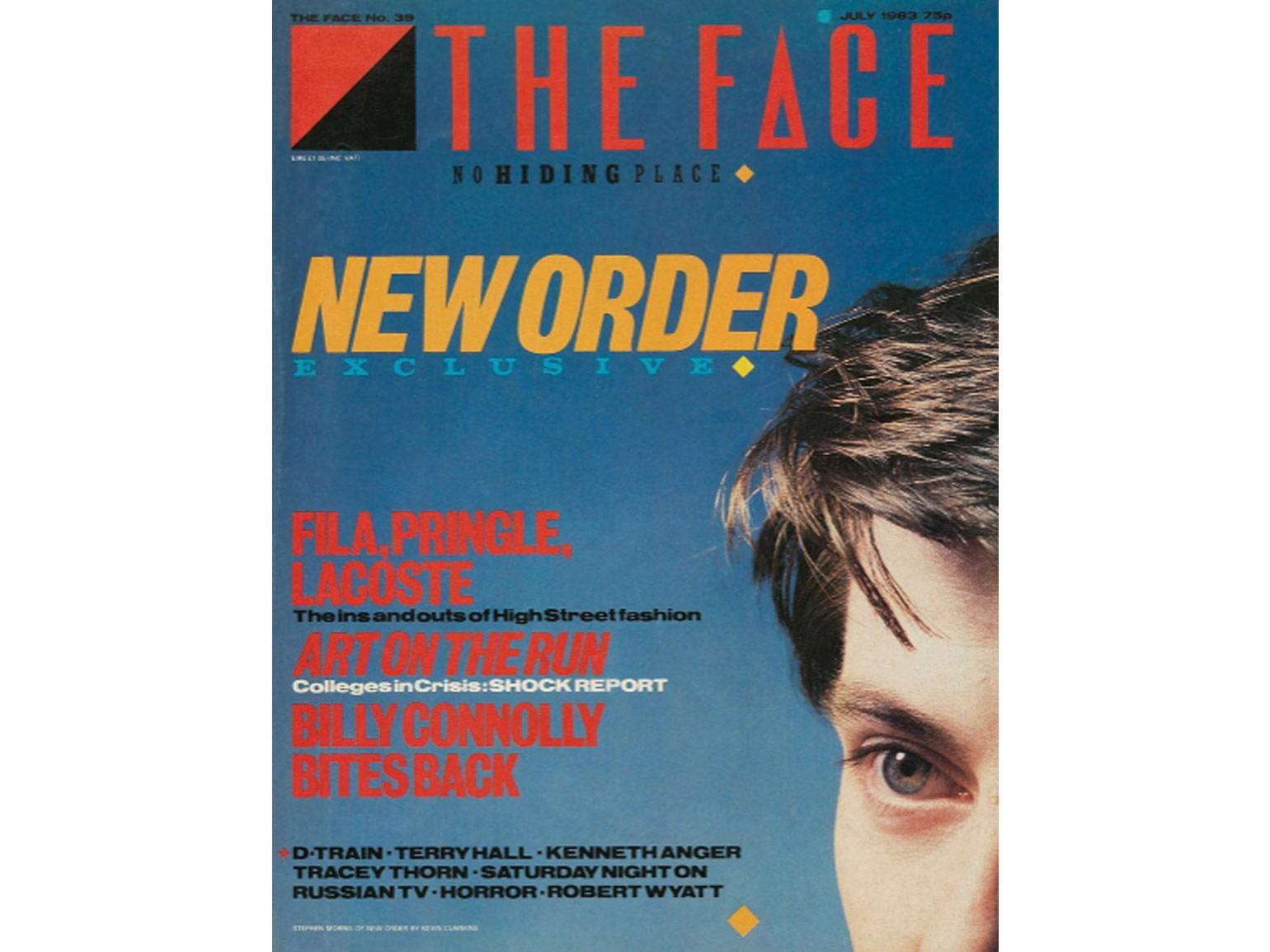

Невилл Броуди, известный ещё с 1980-х годов радикальными макетами, в 1990-е стал внедрять компьютерные инструменты в журнальную графику и айдентику, показывая, что «цифра» открывает новые горизонты типографического языка.

Изображение: The Museum of Modern Art

Изображение: The Museum of Modern Art

Постепенно формировалась профессия цифрового дизайнера — специалиста, владеющего не кистью и тушью, а набором программных инструментов. Компьютер перестал быть просто машиной для обработки текста и цифр — он превратился в творческую студию.

Фото: Adrian Pingstone / Wikimedia Commons

«Гранж и дисторшен»: эстетика 1990-х

На смену яркому и дерзкому неону 1980-х пришла новая, мрачная и «грязная» визуальная культура. Nirvana, Pearl Jam, Nine Inch Nails и независимые панк-лейблы задали эстетику, в которой небрежность, хаос и «шум» становились художественным приёмом. В 1990-е годы стремительно распространяется и гранж-дизайн, вдохновлённый не только музыкальной сценой Сиэтла, но и настроением целого поколения, в котором недоверие к массовой культуре, критика потребительского общества и стремление к аутентичности.

Главной фигурой этого направления в дизайне стал Дэвид Карсон, арт-директор культового журнала Ray Gun. В его макетах нарушались все правила: текст печатался в разных гарнитурах, налезал на изображения, растягивался и деформировался до почти нечитаемого состояния.

В одном из номеров Карсон, недовольный качеством интервью с Брайаном Ино, вообще напечатал его целиком шрифтом Dingbats, превратив текст в набор символов. Этот жест стал манифестом: дизайн не обязан быть «удобным», он может быть высказыванием.

Читайте также:

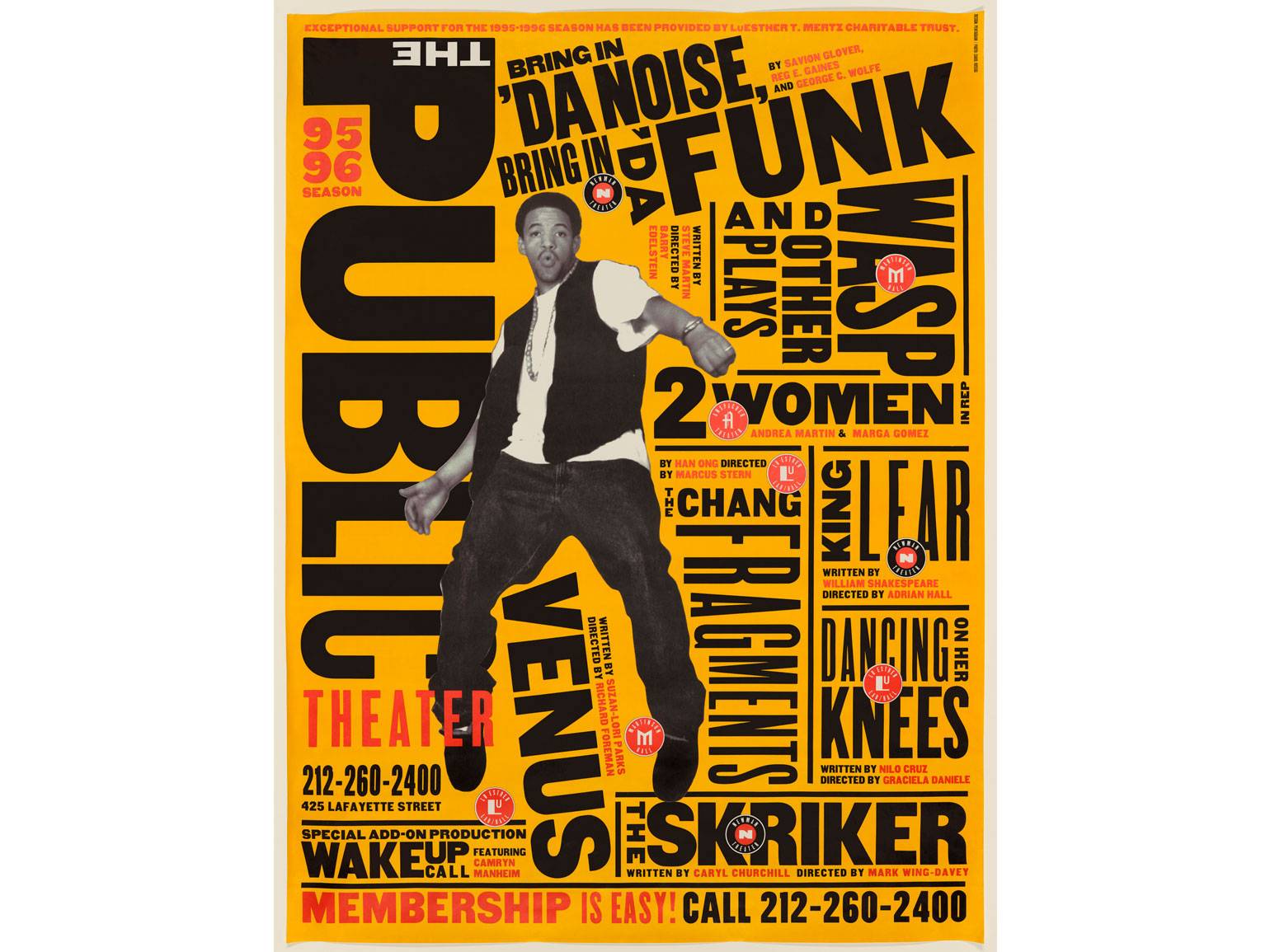

Пола Шер в своих постерах и обложках для The Public Theater использовала нарочитую экспрессию и «грязные» шрифты; Невилл Броуди экспериментировал с искажённой типографикой и разрушением сетки; студии вроде Vaughan Oliver & v23 создавали культовые обложки для лейбла 4AD (Pixies, Cocteau Twins) — в них сочетались ксероксные текстуры и сюрреалистичные фото.

Читайте также:

В гранж-дизайне использовались рваные текстуры, коллажи из обрывков газет и ксерокопий, фотографии низкого качества, искажённые формы и асимметричные композиции. Популярными стали эффекты дисторшена и имитация случайных ошибок печати — будто сам носитель восстаёт против гладкости и безупречности модернистского стиля.

Читайте также:

Гранж проник не только в журналы и плакаты, но и в мир рекламы, моды и даже корпоративной айдентики. Компании, ориентированные на молодёжную аудиторию, использовали «грязные» шрифты, небрежные коллажи и фотографию с зерном, чтобы продемонстрировать соответствие духу времени. Примеры — альбомы лейбла Sub Pop или плакатные кампании бренда Levi’s середины 1990-х.

Изображение: The Museum of Modern Art

«Интернет как новый носитель»: web‑дизайн и первые сайты

В 1990-е годы распространяется интернет, и это радикально меняет профессию дизайнера. Если прежде дизайн мыслился в категориях печатной страницы или плаката, то теперь нужно было учитывать новый носитель — экран монитора.

Дизайнеры столкнулись с техническими ограничениями: медленными модемными соединениями, низким разрешением экранов и отсутствием развитых графических стандартов. Всё это создало особую эстетику, которая сегодня выглядит наивной и даже примитивной.

Первые сайты строились на простых приёмах:

- минималистичная графика (чтобы страницы загружались быстрее), таблицы и фреймы для организации структуры;

- GIF-анимация — от мигающих кнопок до «танцующих человечков»;

- ограниченный набор HTML-шрифтов (почти всегда Arial, Times New Roman или Courier).

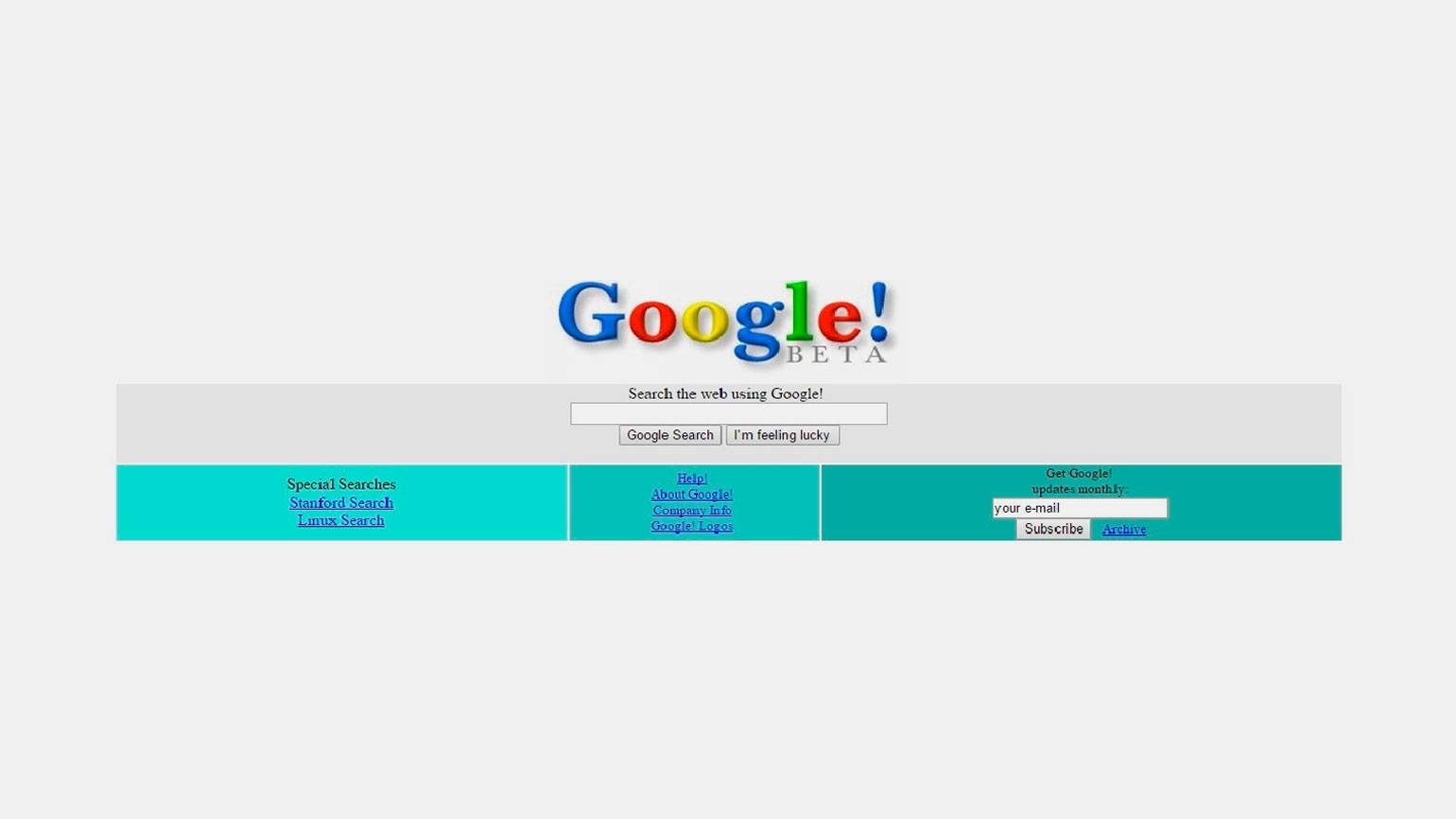

Дизайн порталов Yahoo! , Amazon или Microsoft конца 1990-х сегодня может показаться грубым и перегруженным, но именно тогда закладывались принципы будущего UX/UI: навигационные меню, гиперссылки, иконки, интерактивные формы. Благодаря появлению поисковых систем (AltaVista, Lycos, а затем Google) стало понятно, что дизайн должен быть не только выразительным, но и функциональным.

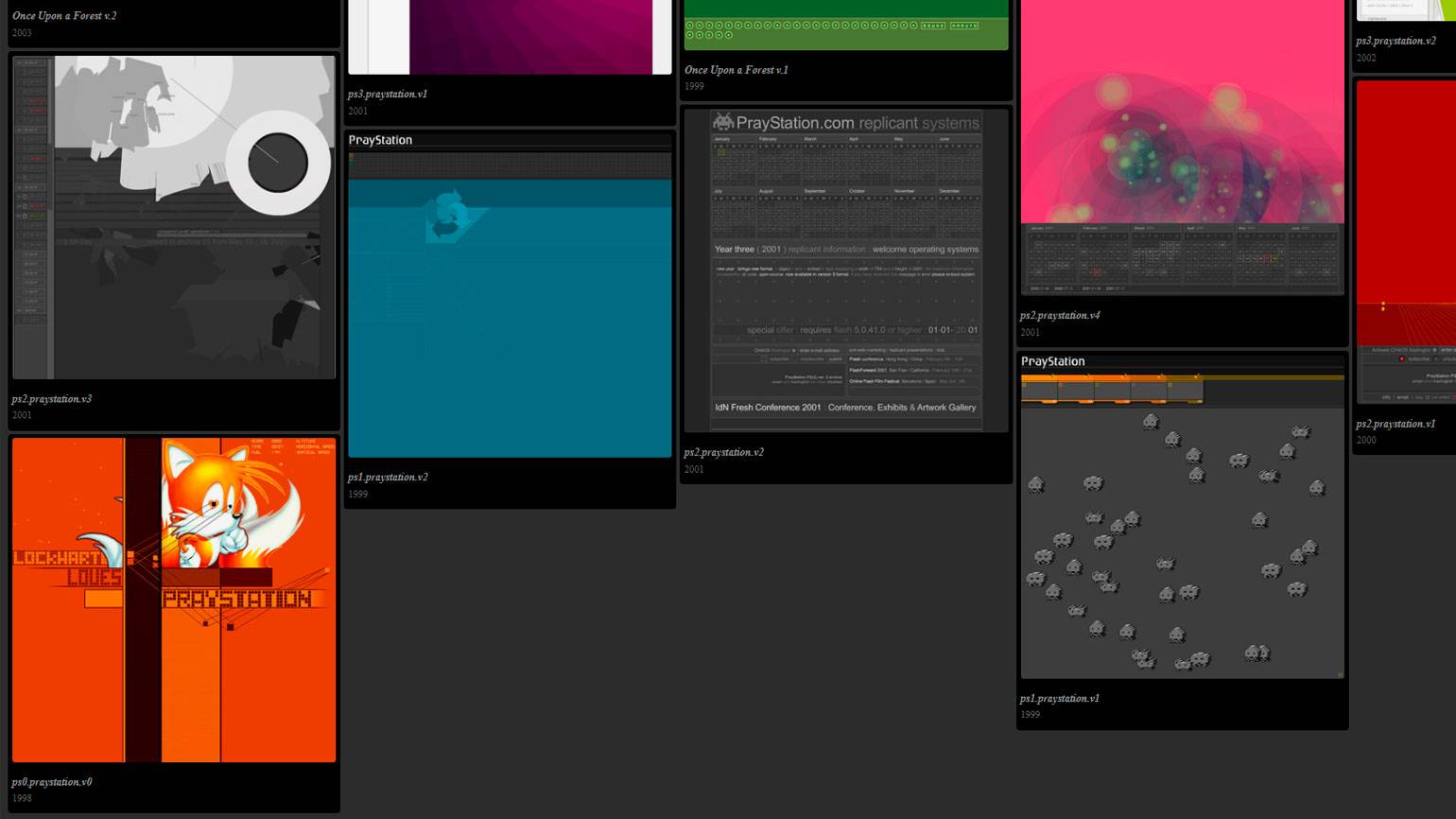

Формируется сообщество web-дизайнеров. Джеффри Зельдман основал проект A List Apart и альянс Web Standards Project, его статьи и книги помогали дизайнерам адаптироваться к новой среде. Джошуа Дэвис со студией Praystation экспериментировал с динамическими композициями, создавая сайты, больше похожие на интерактивные арт-объекты. Джон Маэда, дизайнер и исследователь MIT Media Lab, разрабатывал проекты, соединяющие искусство, программирование и графику.

Крупные студии (например, Razorfish или IDEO) начали разрабатывать первые коммерческие сайты и цифровые кампании для крупных брендов, закладывая фундамент будущей индустрии digital-агентств.

Изображение: Google Inc. / Wikimedia Commons

Изображение: John Maeda Studio

«Поколение Emigre и новая типографика»: революция в работе со шрифтом

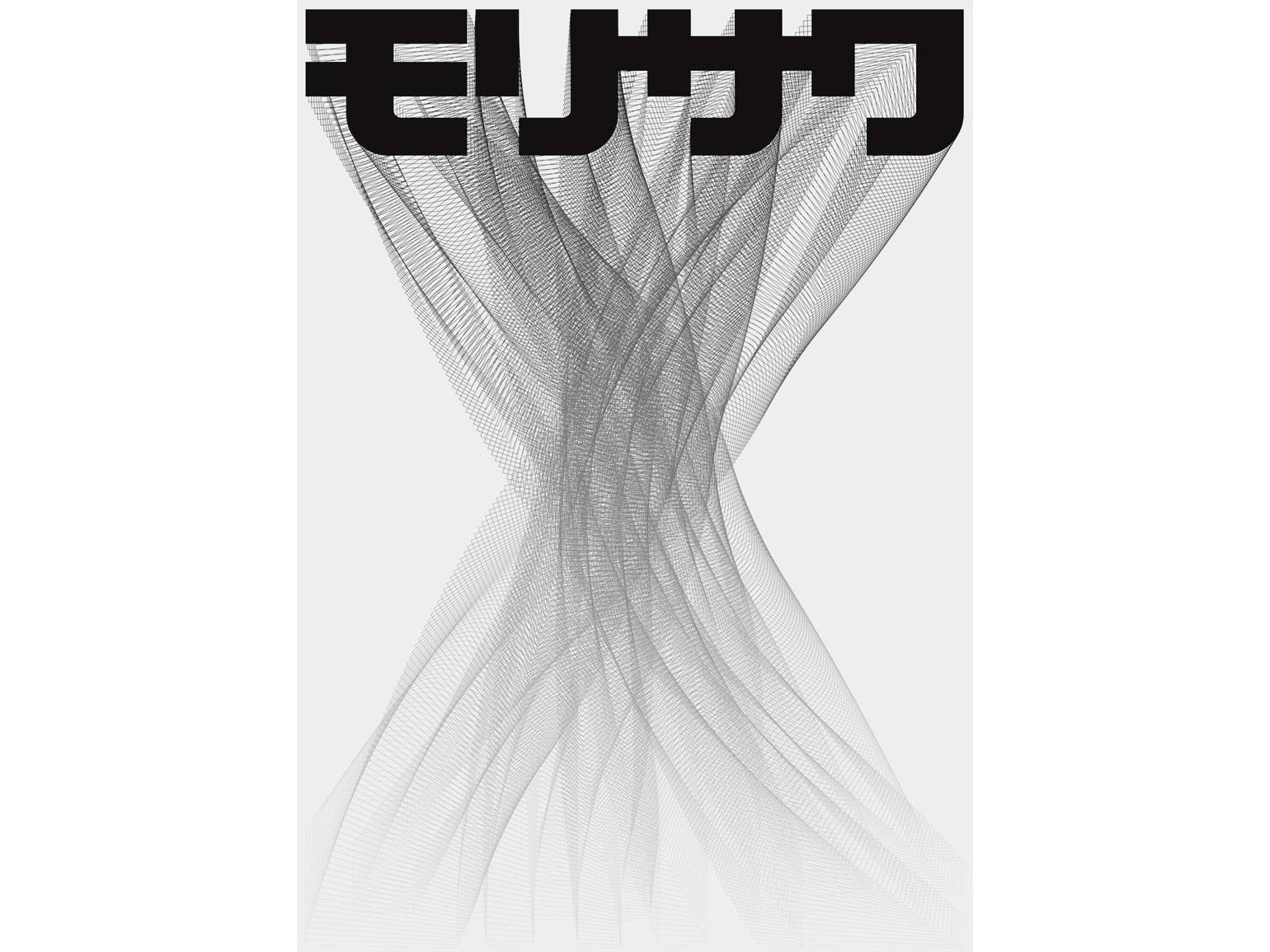

Одним из самых ярких явлений в графическом дизайне 1990-х стала цифровая типографика, которая изменила представление о роли шрифта. Если прежде шрифт воспринимался как «невидимый носитель смысла», подчинённый правилам читаемости, то теперь стал самостоятельным художественным объектом. Ключевую роль в этом процессе сыграли студия Emigre Graphics и её основатели — Руди Вандерланс и Зузанна Личко.

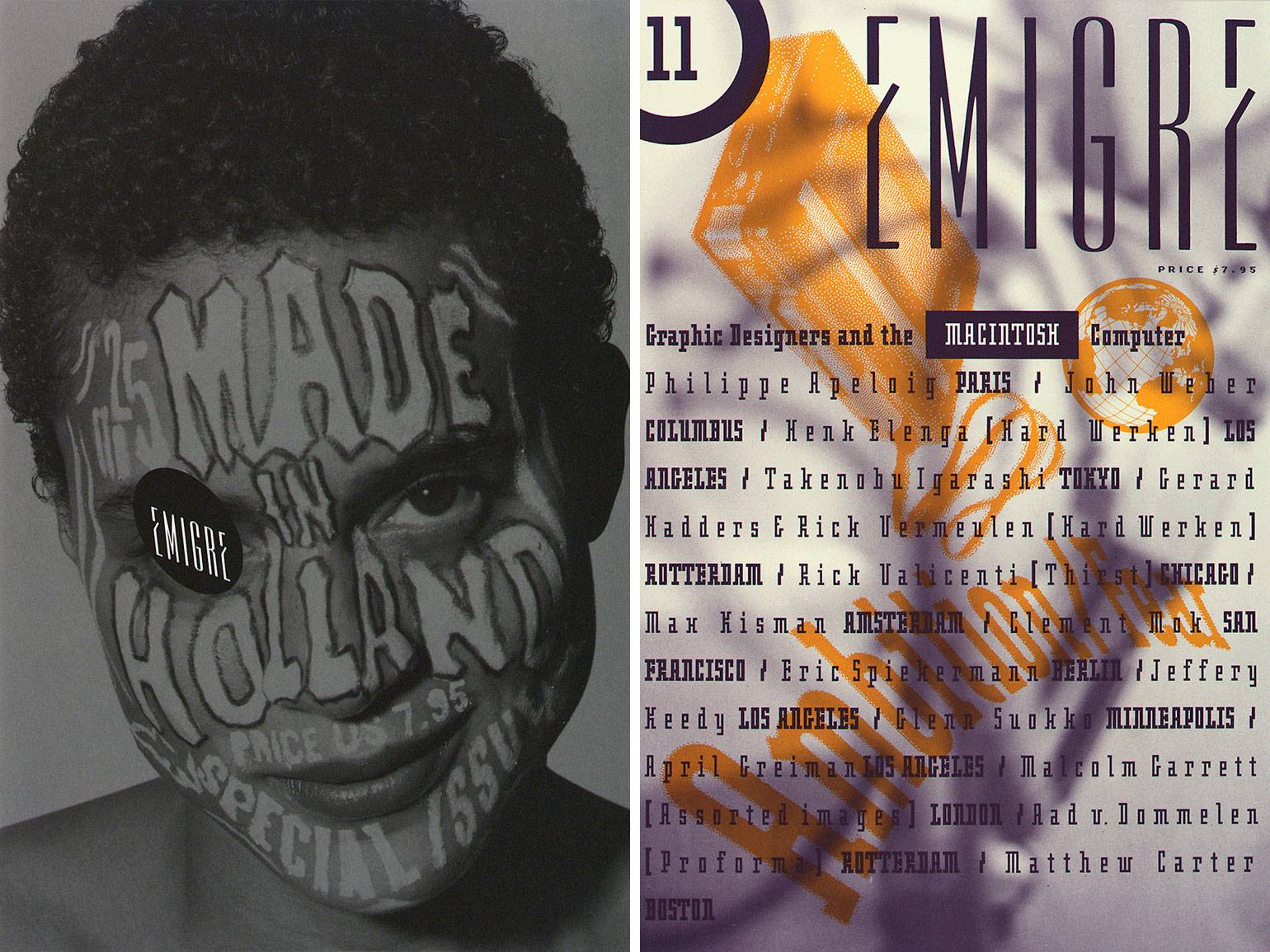

Журнал Emigre, выходивший с 1984 по 2005 год, стал лабораторией для создания цифровой типографики и площадкой для экспериментов. Его страницы напоминали визуальные манифесты: текст мог быть разорван на фрагменты, буквы искажались, накладывались друг на друга, превращались в орнаменты и знаки. Emigre приобрёл репутацию авангардного издания, бросившего вызов академической традиции швейцарской школы.

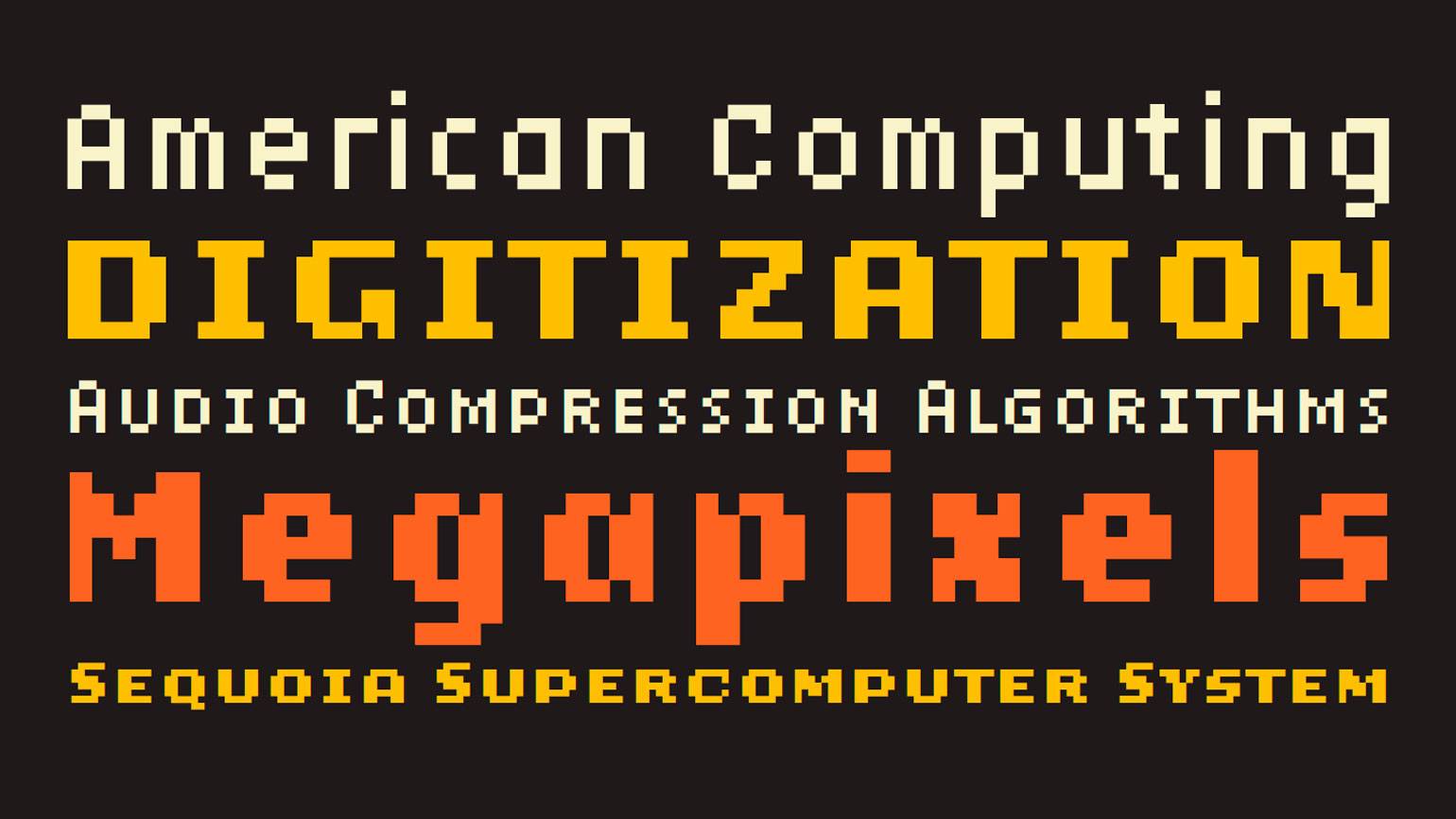

Особое значение имели растровые шрифты, созданные Зузанной Личко. «Ограниченные» техническими возможностями первых принтеров и мониторов, они выглядели грубовато и угловато, но именно эта пиксельная эстетика стала символом цифровой эпохи. Гарнитуры Lo-Res, Oakland или Emperor задали новый язык визуальной коммуникации. Их недостатки превращались в достоинства: зернистость и ступенчатые формы выражали дух цифрового перехода.

Изображение: Zuzana Licko / Emigre

Важность «поколения Emigre» заключалась не только в создании новых шрифтов, но и в переосмыслении типографики как дисциплины. Дизайнеры осознанно отказались от правил универсальности и нейтральности, провозглашённых модернизмом, и начали подчёркивать субъективность, экспрессивность и культурный контекст каждого шрифта.

Именно в это время появились первые цифровые шрифтовые библиотеки, которые сделали доступным распространение шрифтов по всему миру. Дизайнеры могли скачать и использовать уникальные гарнитуры без необходимости ждать их физической отливки или фотонабора.

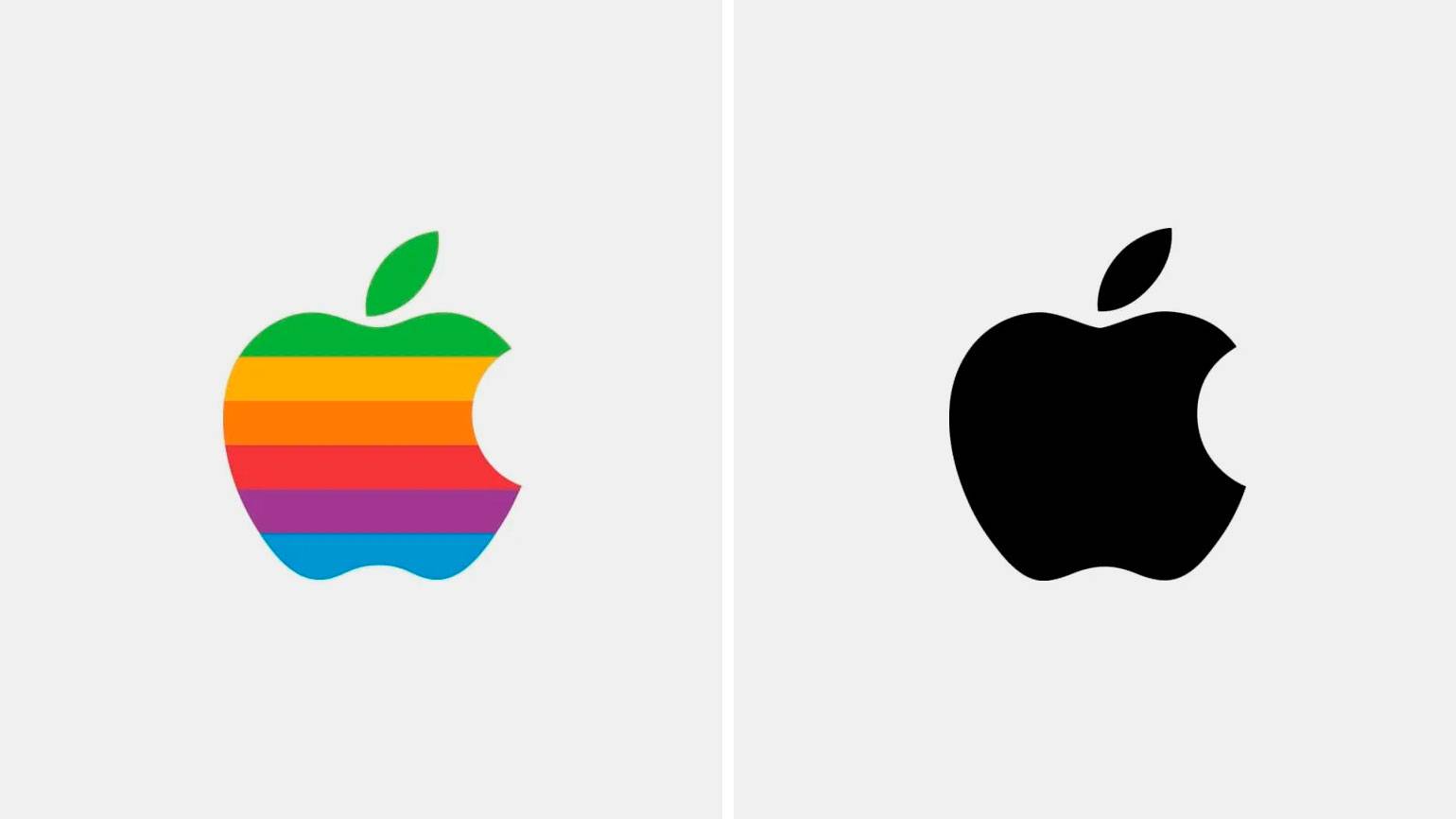

«Branding 2.0»: глобальные логотипы

1990-е годы стали временем, когда брендинг окончательно превратился в стратегический инструмент глобальных корпораций. Если в предыдущие десятилетия логотип рассматривался как знак-символ, который должен быть простым и узнаваемым, то теперь к нему предъявлялись новые требования: он должен гармонично работать в цифровой среде, быть одинаково эффективным и на упаковке, и на экране компьютера, и в телевизионной рекламе.

Компании выходили на международный уровень, и их визуальная айдентика должна была быть универсальной, легко воспроизводимой и понятной в разных культурных контекстах. В результате логотипы стали более лаконичными и минималистичными.

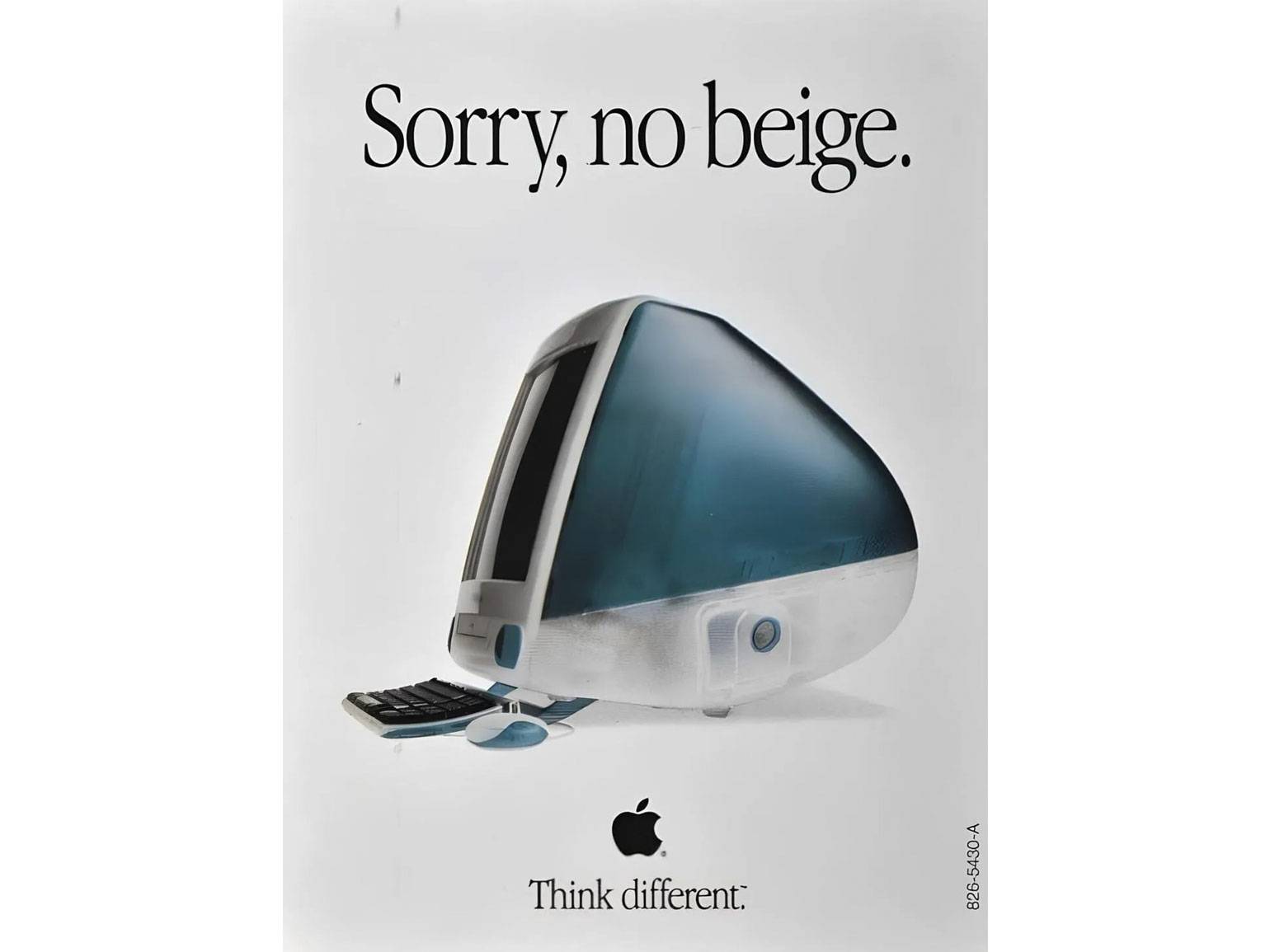

Характерными примерами стали редизайны крупных брендов:

- Apple отказалась от радужного логотипа в пользу монохромной версии, которая лучше смотрелась на экране компьютеров и в цифровых интерфейсах.

Читайте также:

- Nike укрепила культ «swoosh», превратив его в символ динамики и энергии — логотип можно было использовать даже без названия компании. Знак создала Кэролин Дэвидсон ещё в 1971 году, но именно в 1990-е его интегрировали в глобальные кампании.

Изображение: Nike

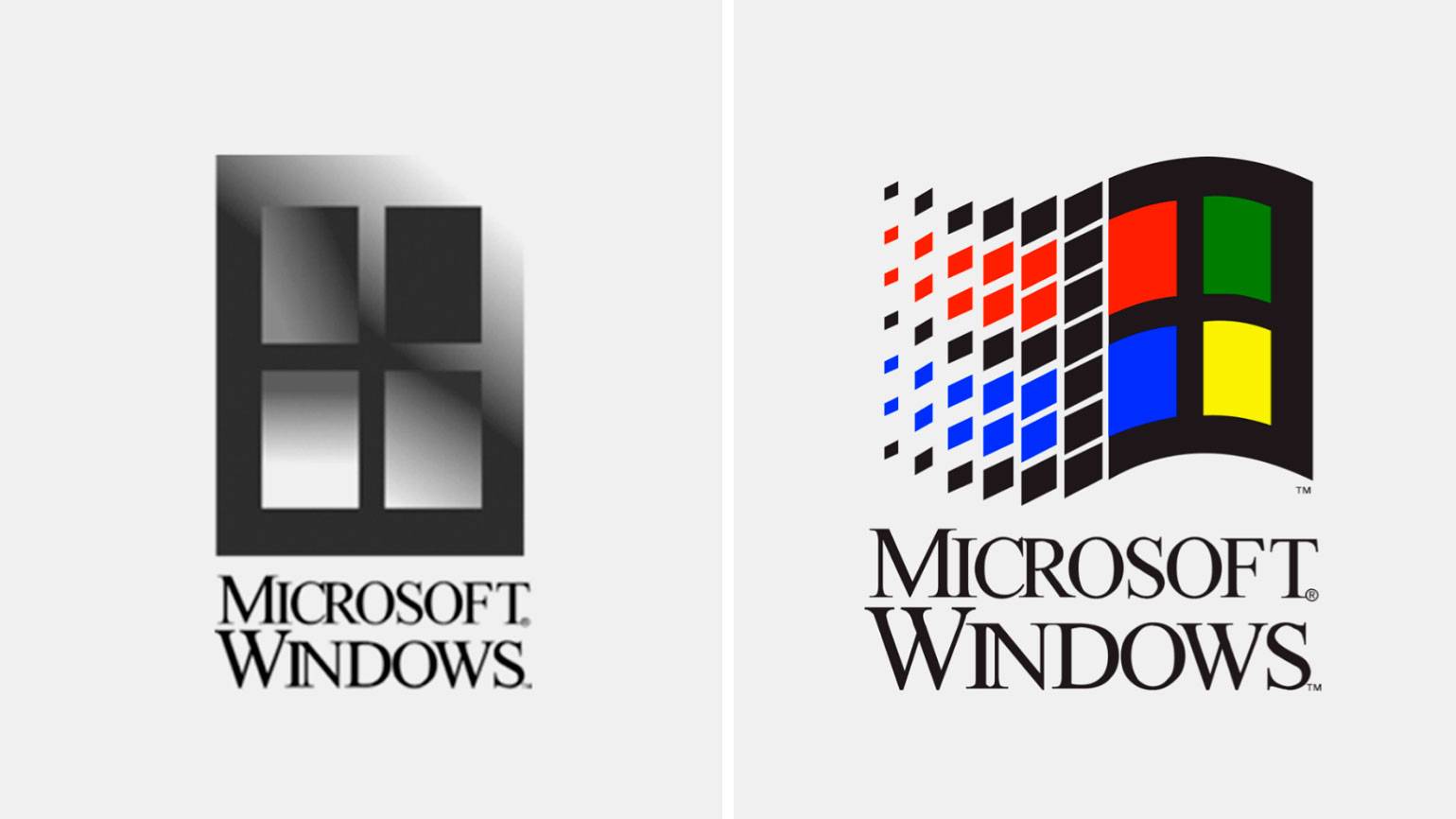

- Microsoft обновила свой логотип, сместив акцент с тяжёлой типографики 1980-х к более простому и современному решению. Это произошло в 1994 году под руководством внутренней команды и в диалоге с агентством Landor Associates.

Изображение: Microsoft

- IBM продолжала использовать знаменитый «полосатый» логотип Пола Рэнда, но в 1990-е агентства Chermayeff & Geismar & Haviv и VSA Partners начали создавать новые бренд-гайды и адаптировать визуальную систему компании для цифровых носителей.

Изображение: IBM

«От CD-ROM к flash-анимации»: мультимедиа-эксперименты

В 1990-х на рынке появились CD-ROM-проекты — мультимедийные энциклопедии, обучающие программы, коллекции картин и фильмов. Такие диски объединяли текст, звук, изображение и видео, позволяя пользователю самому выбирать сценарий взаимодействия.

Для дизайнеров это был вызов: нужно было научиться создавать интерфейсы и продумывать структуру взаимодействия, а не только графическую оболочку. Среди заметных примеров — CD-проекты Дэвида Блэра (WaxWeb) и эксперименты Джона Маэды в MIT Media Lab, где он создавал обучающие программы и художественные проекты, совмещающие программирование, визуальные эффекты и типографику.

Читайте также:

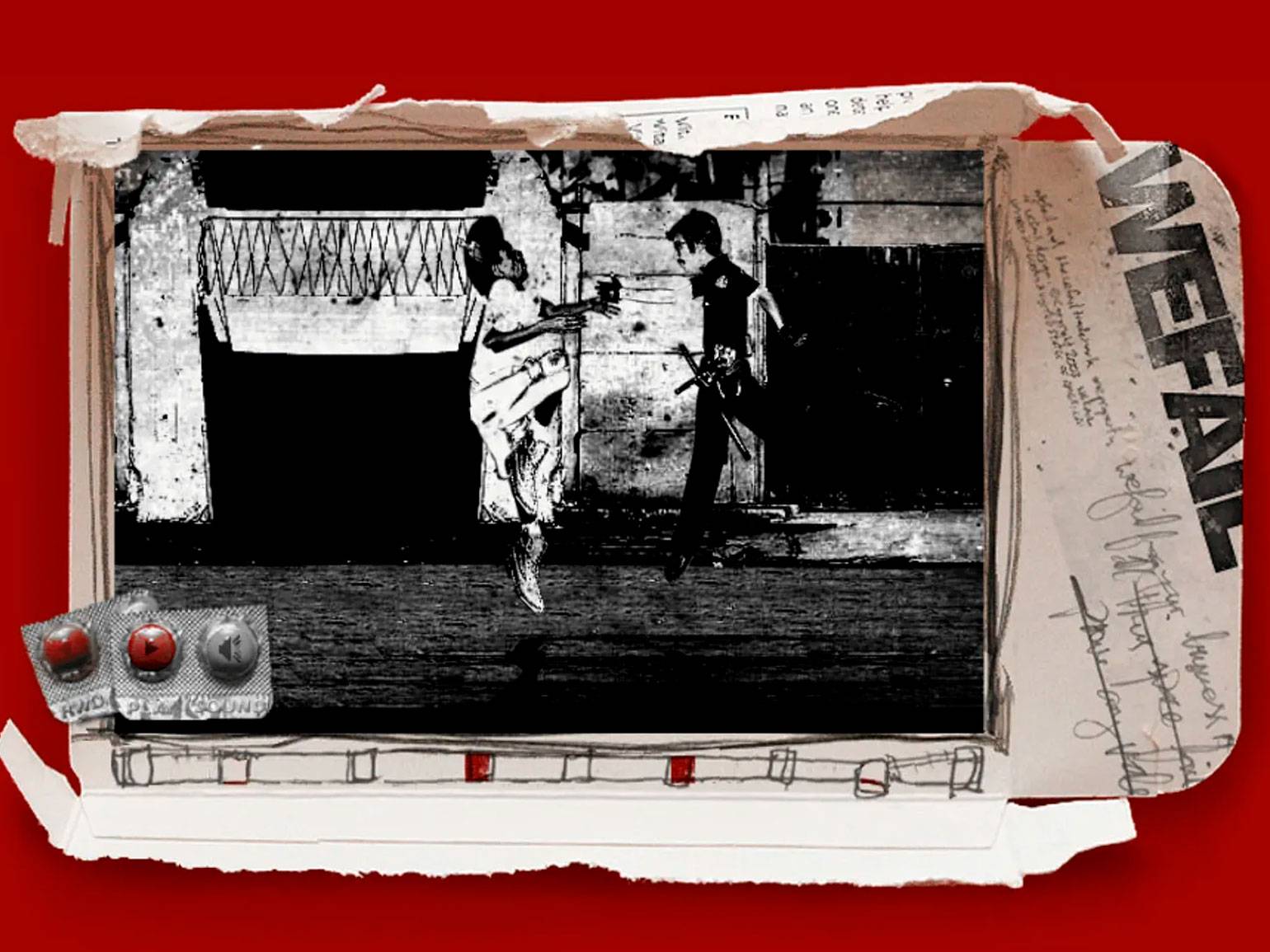

Следующий шаг — появление программы Macromedia Flash, которая в конце 1990-х совершила настоящую революцию. Flash дал дизайнерам возможность работать с движением и звуком без сложных инструментов. На этой платформе создавались первые анимированные сайты, интерактивные меню, рекламные баннеры и даже игры.

Одним из пионеров Flash-анимации стал Джошуа Дэвис, чья площадка Praystation стала учебником для поколения молодых дизайнеров. Хиллман Кёртис разработал выразительный язык flash-сайтов и видеографики, повлиявший на цифровую рекламу и интерфейсы.

Появились первые профессионалы нового типа — дизайнеры-аниматоры и мультимедиа-художники, которые обладали навыками графики, программирования и режиссуры. Например, Юго Накамура прославился своими экспериментами с интерактивными интерфейсами, которые превращали сайт в живую визуальную среду.

Изображение: Wefail

Изображение: Thomas Nicolson / Icon Medialab

«Пиксельные миры и 3D-реальности»: игры как лаборатория дизайна

1990-е годы стали временем бурного роста игровой индустрии. Консоли Nintendo, Sony PlayStation и Sega Saturn сделали видеоигры массовым феноменом, а компьютерные хиты — от Doom и Quake до The Sims и StarCraft — показали, насколько разнообразными могут быть виртуальные миры.

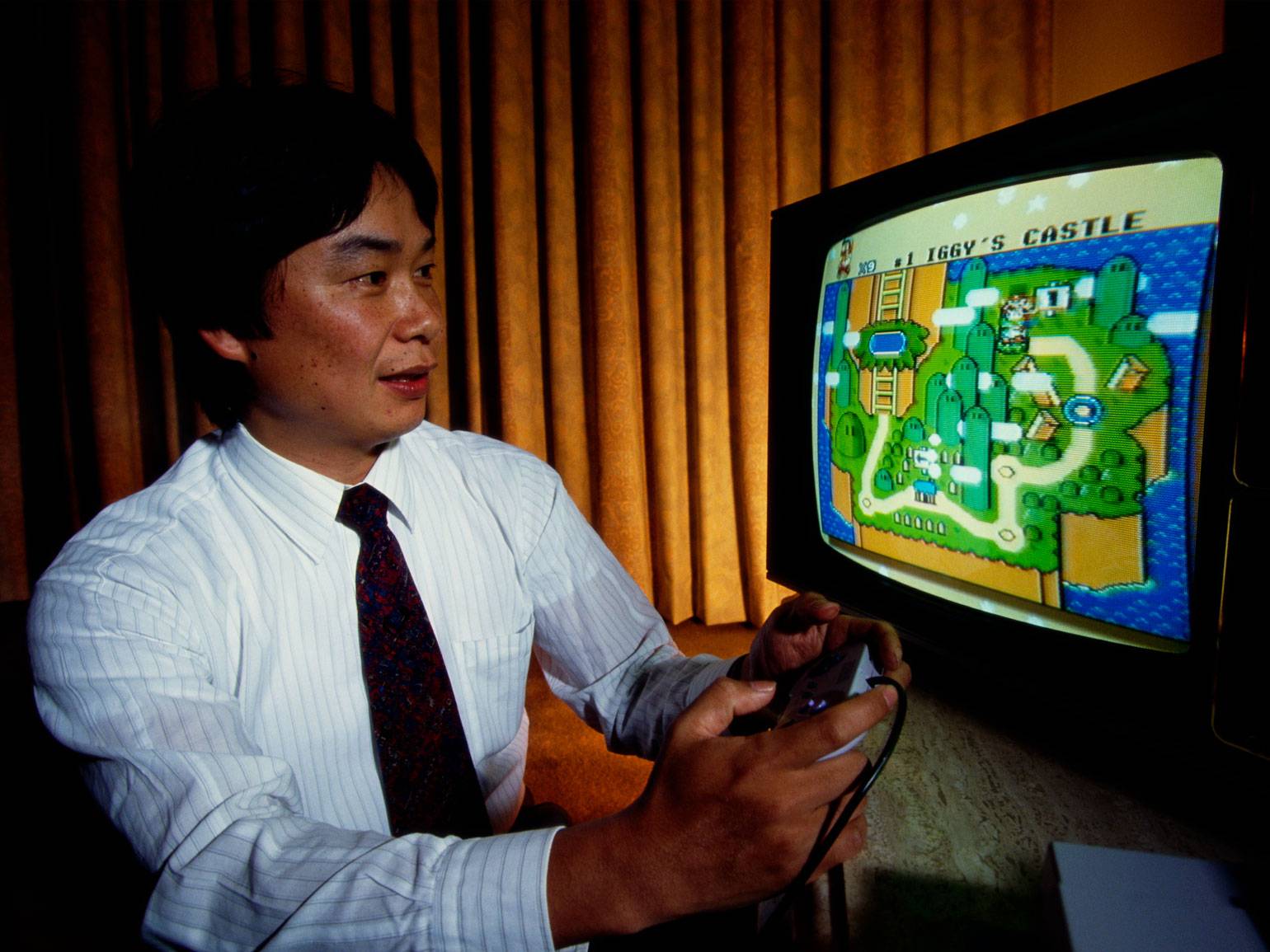

Пиксель-арт 8- и 16-битных консолей, характерный для игр Super Mario или The Legend of Zelda, сформировал особый визуальный язык. Его заложили художники Nintendo под руководством Сигэру Миямото и дизайнеры, работавшие над первыми аркадами. И хотя этот язык был с техническими ограничениями, именно он впоследствии стал частью ретроэстетики.

Параллельно происходило стремительное развитие 3D-графики. Прорывными стали разработки id Software — под руководством Джона Кармака и Джона Ромеро были созданы Doom и Quake, задавшие стандарты 3D-среды. Реалистичные текстуры, пространственная перспектива и шейдинг подарили геймерам ощущение погружения в виртуальные миры. Эти приёмы стали школой для целого поколения дизайнеров, которые позднее перенесли их в рекламу, веб-дизайн и графическую айдентику. Динамичные камеры, световые эффекты и псевдотрёхмерные композиции из игр цитировались в постерах и клипах конца 1990-х.

Важным новшеством стало и оформление игровых интерфейсов. HUD (heads-up display), меню и карты — все эти элементы требовали ясной структуры и интуитивного восприятия. Эстетика же интерфейсов напрямую повлияла на дизайн первых веб-сайтов и графических интерфейсов программ.

Не менее значимо было и появление студий с ярко выраженным художественным стилем. Работы Blizzard Entertainment (Diablo, Warcraft, StarCraft) формировали эпическую эстетику фэнтези и научной фантастики. Японская Square Enix с серией Final Fantasy под художественным руководством Ёсимото Амано задала стандарты кинематографичности и визуальной детализации. В Японии также выделялся Хидэо Кодзима, чьи игры (Metal Gear Solid) привнесли в игры приёмы кино.

Фото: Ralf-Finn Hestoft / CORBIS / Corbis / Getty Images

Кадр: игра Doom / id Software

Изображение: Electronic Arts

Изображение: Blizzard Entertainment

Изображение: Square Co Ltd. / Eidos Interactive

Изображение: Konami / Microsoft Game Studios

***

Если 1980-е открыли компьютерную эру и показали возможности новых технологий, то 1990-е сделали эту эру массовой и повседневной. Для дизайнеров это десятилетие стало временем эксперимента и свободы — старые правила стремительно теряли силу, а новые только формировались. В этой атмосфере поиска складывались основы того digital-дизайна, который в XXI веке определит визуальную культуру глобального масштаба.

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Читайте также:

- История дизайна в 1990–2000-е годы. Часть первая: промышленность и архитектура

- История дизайна в 1980–1990-е годы. Часть вторая: графический дизайн

- История дизайна в 1980–1990-е годы. Часть первая: промышленность и архитектура

- История дизайна в 1970–1980-е годы. Часть вторая: графический дизайн

- История дизайна в 1970–1980-е годы. Часть первая: промышленность и архитектура

- История дизайна в 1960–1970-е годы. Часть вторая: графический дизайн

- История дизайна в 1960–1970-е годы. Часть первая: промышленность и архитектура

- История дизайна в 1950–1960-е годы. Часть вторая: графический дизайн

- История дизайна в 1950–1960-е годы. Часть первая: промышленность и архитектура

- История дизайна. 1940–1950-е годы

- История дизайна. 1930–1940-е годы

- История дизайна: 1920–1930-е годы — Баухаус и ВХУТЕМАС

- История дизайна: 1910–1920-е годы — «Веркбунд», Поль Пуаре и русский живописный авангард

- История дизайна: самое начало ХХ века — модерн