10 картин Николая Рериха: от славянской древности до Гималаев

Русский писатель, восточный философ, путешественник и художник с мировым именем.

Знаменитых художников нередко описывают как противоречивых, подразумевая под этим непостоянство их убеждений или творческих методов. Рерих же словно прожил десятки разных жизней, оставаясь при этом цельным, не изменяя заявленным ещё в юности принципам.

Переезжая из страны в страну, пережив две войны, эмиграцию и революцию, он даже письма писал в одном и том же однажды найденном стиле. И хотя его наследие — главным образом картины, тысячи картин — разбросано без преувеличения по всему миру от США до Индии, во всех его работах виднеется особый авторский почерк.

Разбираемся в мистическом жизненном пути Николая Рериха.

«Город строят», 1902

Рерих поступил в Императорскую Академию художеств и с успехом окончил её в 1897 году. В это же время он задумывает первый крупный цикл «Начало Руси. Славяне». Рерих с детства увлекался древнерусской литературой и антропологией, уже в юном возрасте ездил на раскопки и о Древней Руси знал куда больше, чем предлагали лубочные картинки.

Несмотря на солидную подготовку, начинающий художник не стремился к детальной точности и не брал за основу достоверные исторические события. Он хотел показать связь современных ему русских людей с их славянскими предками, сделать образы понятными, близкими, осязаемыми.

Своими учителями Рерих считал Репина, Стасова и Куинджи. На ранних работах Рериха ещё видны параллели с наставниками, однако особая изящная рисовка и своя, ни на кого не похожая цветовая гамма уже отделяют его от старших мастеров.

«В монастыре», 1914

Изображение: Русский музей

Рерих много лет сотрудничал с театрами, создавал эскизы костюмов и декораций, оформлял и оперы, и балеты, и современные ему постановки. Позже, оказавшись в эмиграции, он готовил сценографию для «Русских сезонов» Дягилева.

Рерих ценил символистские драмы Метерлинка, который был близок ему мировоззренчески. Религиозные взгляды Метерлинка, как и самого Рериха, можно охарактеризовать как гибрид между христианской духовностью и мистицизмом с акцентом на личное познание и внутреннюю трансформацию.

Пьеса «Сестра Беатриса» не так знаменита, как другие произведения бельгийского драматурга, однако Рериху она была дорога. История о молодой монахине, сбежавшей из монастыря и вернувшейся туда лишь в конце жизни, переплетается с общеевропейскими апокрифами о Богоматери, которая защищала и поддерживала Беатрису на протяжении её нелёгкого пути. Нежные пастельные тона, детально выписанные элементы декора отличают многие декорации, выполненные Рерихом.

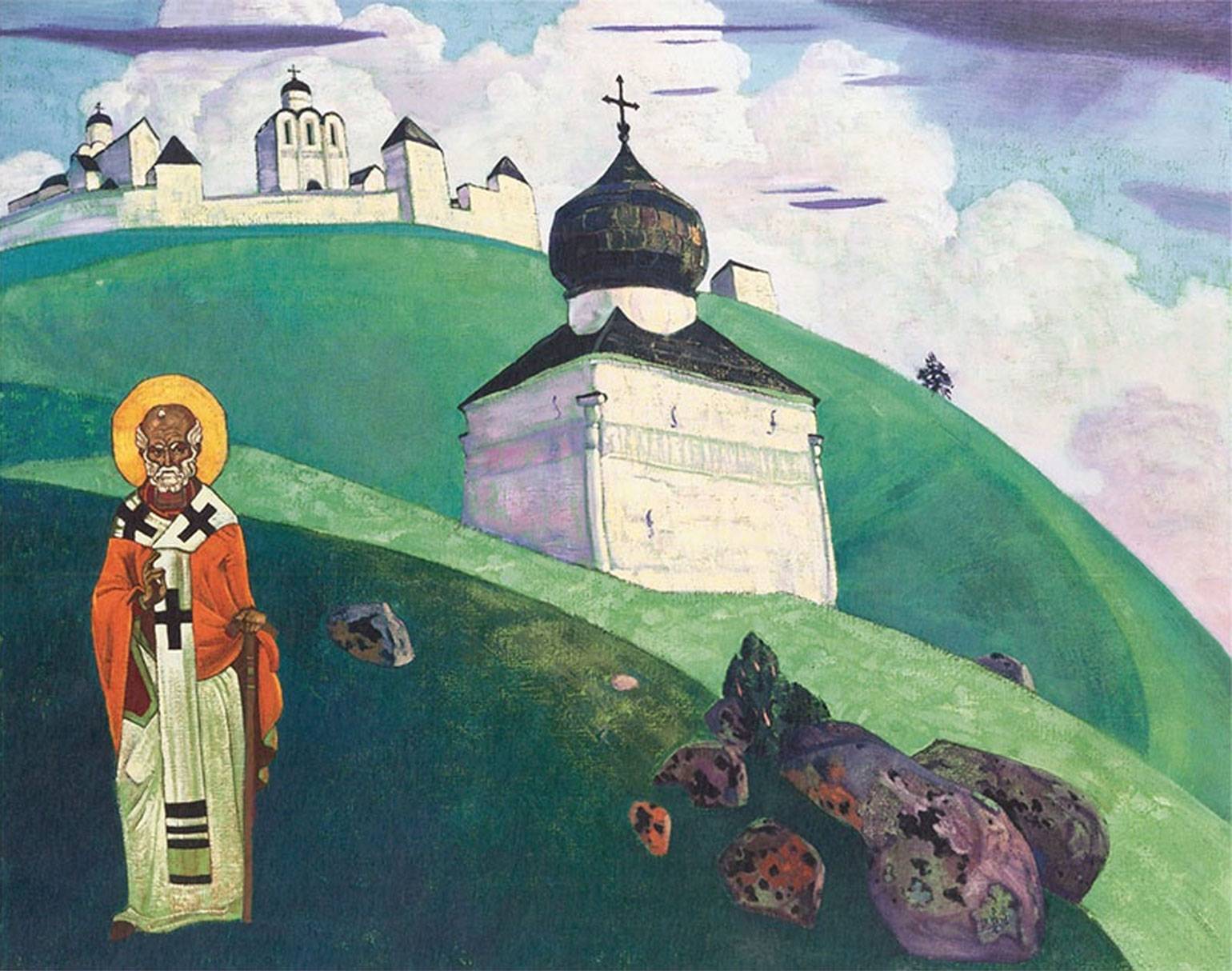

«Святой Николай», 1916

Рерих и работал в области архитектуры, особенно религиозной, и успешно пробовал силы в монументальной живописи. До революции он расписывал церкви, восстанавливал храмовые фрески, был знатоком иконописи. С 1906 года он стал главой Школы Общества поощрения художеств, где тоже установил классы иконописи.

На этой картине Рерих создал узнаваемый образ любимого многими православными святого Николая Чудотворца. Рерих, вероятнее всего, видел его своим небесным покровителем, неслучайно он носил такое же имя. Никола Угодник в народном сознании зачастую предстаёт скромным стариком-богомольцем с палочкой, помогающим простым людям. Существует несколько работ Рериха, посвящённых святому.

Мы видим, что и здесь изображение святого не является доминантой. Большая часть пространства занята старинным храмом и древним городом на холме. Очертания их напоминают о домонгольской архитектурной традиции русского Севера: Новгорода, Пскова, Ладоги. Рерих, петербуржец по рождению, часто путешествовал в этих краях, работал археологом на территории нынешней Ленинградской области, по его эскизам в местных церквях создавались мозаики. Возможно, именно в обращении к этим истокам он видел духовное спасение России.

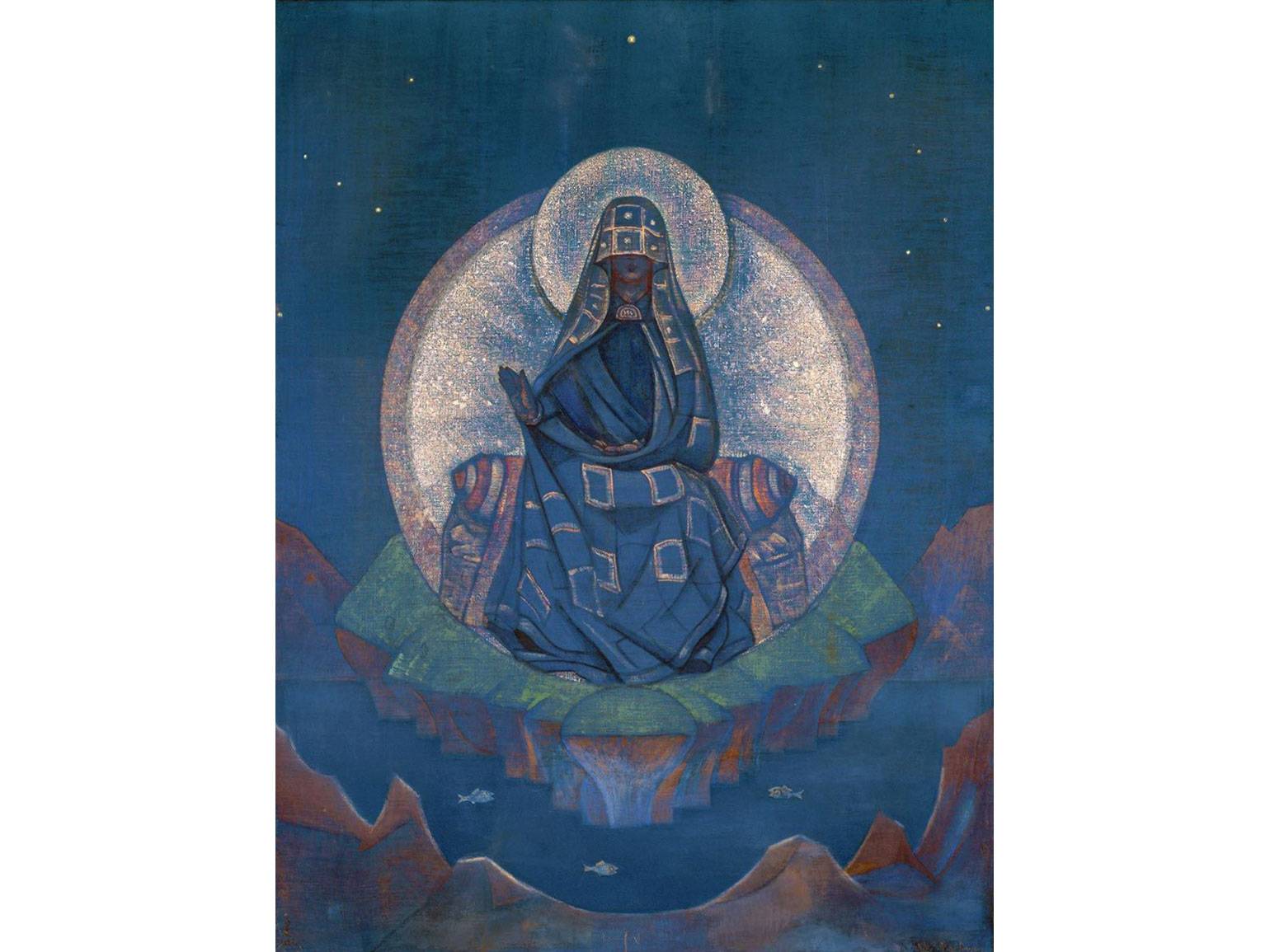

«Матерь мира», 1924

Одно из самых узнаваемых полотен Рериха. Несмотря на явное сходство созданного им образа с Богородицей, это не она. Вернее, не совсем она: Рерих опирался на распространённые на Востоке древние предания о всеобщей матери, которая сможет объединить разрозненные народы. Сам Рерих вынужден был по состоянию здоровья оставить Россию ещё в 1917-м, вернуться ему больше не удалось.

После сравнительно короткого (около пяти лет) и не вполне удачного путешествия в США и Западную Европу Рерих сосредоточил исследовательские и художественные интересы на восточной культуре, возглавив беспрецедентную экспедицию через весь Тибет.

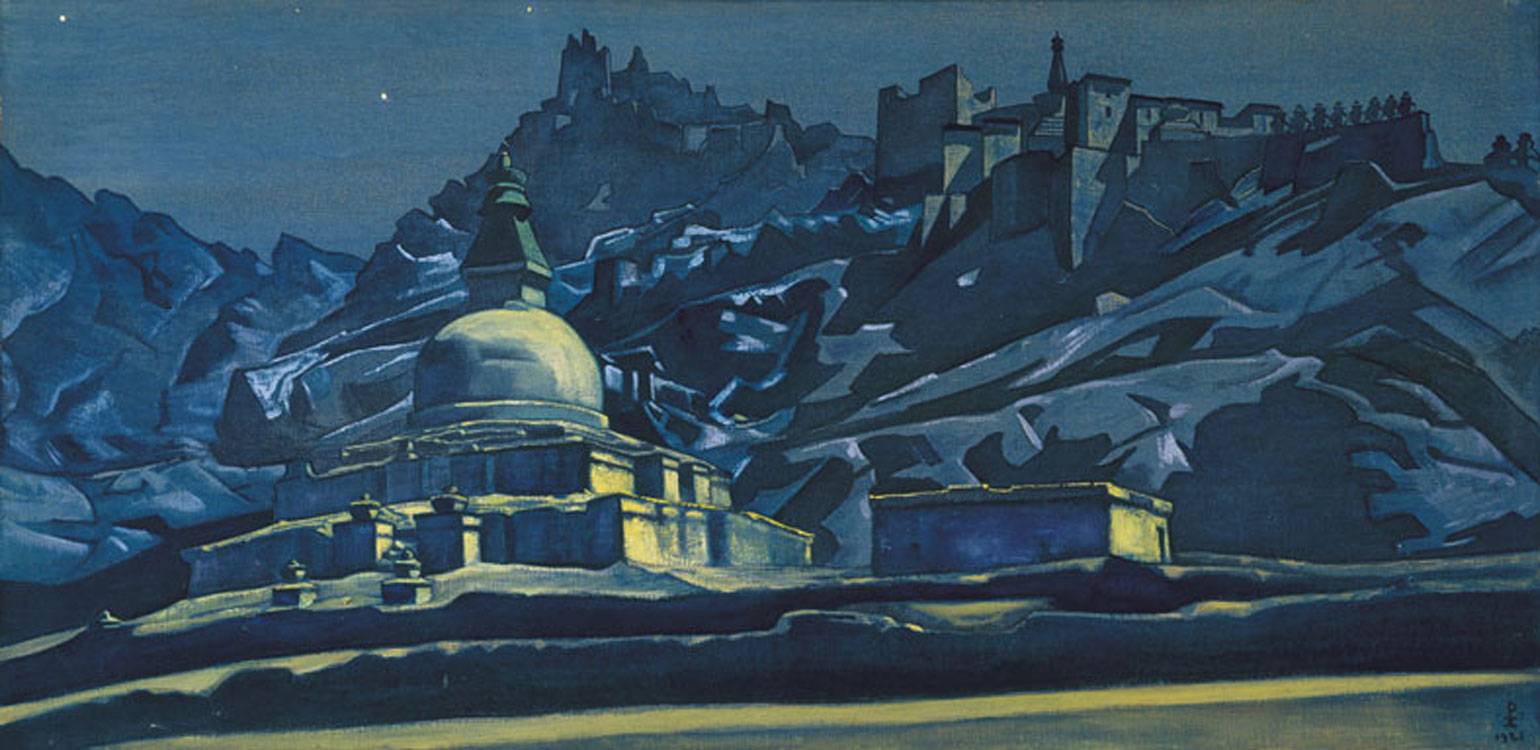

«Перекрёсток путей Христа и Будды» («Ступа в Ше»), 1925

В 1930-е годы Рерих с головой окунулся в буддийские и индуистские практики, однако христианство никогда окончательно не уходило из его жизни. Как мыслитель Рерих верил в возможность синтеза разных вероучений, он сопоставлял культуру и языки Древней Индии и Руси, находя в них немало пересечений. Вслед за некоторыми тибетскими проповедниками и исследователями Рерих был склонен считать, что Иисус посещал Индию и Тибет в годы своего отрочества, хоть это и не нашло отражения в канонических Евангелиях.

Рерих многократно рисовал буддийские монастыри и другие культовые сооружения. Картина «Ступа в Ше» посвящена храмовому комплексу Ше-Гомпа, расположенному в 15 километрах от города Лех на севере Индии. Монастырь и дворец были построены 1650-х годах, однако к XX веку от царской резиденции остались только эффектные руины.

«Лех — место замечательное. Здесь предание соединило пути Будды и Христа. Будда шёл через Лех на север. Исса беседовал здесь с народом по пути из Тибета. Тайно и тщательно хранимые предания. Трудно нащупать их, ибо ламы умеют молчать лучше всех людей», — отмечал Рерих в книге «Алтай — Гималаи».

«Конь счастья», 1925–1926

Масштабная экспедиция Рериха проходила в том числе через Монголию. До Рериха эта страна редко попадала в поле зрения живописцев по причине удалённости и малонаселённости. Рерих снял с Монголии полумифический ореол, увидев в табунах лошадей, безразмерных степях и монгольских ступах (монголы приняли буддизм в качестве официальной религии ещё в XII веке) особую, хоть и неяркую красоту и пластичность.

Монгольское поверье гласит, что белый конь Эрдени Мори принесёт Сокровище мира, и это ознаменует начало новой эры человечества. «Эрдэнэс» с современного монгольского переводится как «сокровище», «драгоценность». Несмотря на монгольский сюжет, исследователи полагают, что на картине изображены окрестности города Хотан на севере Китая, где Рерихи вынуждены были задержаться на три месяца из-за подозрения китайских властей в шпионаже. Конь появляется лишь на основании ступы, однако композиционно остаётся самым значимым элементом.

«И опять герои на белых конях. И в Монголии Цаган Мори, белый конь, будет отмечен всякими сказаниями. Именно белый конь в сказаниях народа принадлежит герою. Именно белому коню предоставлено и одному ходить, принося великую весть», — писал позднее Рерих в своих дневниках. Картина вошла в серию «Майтрейя („Красный всадник“)».

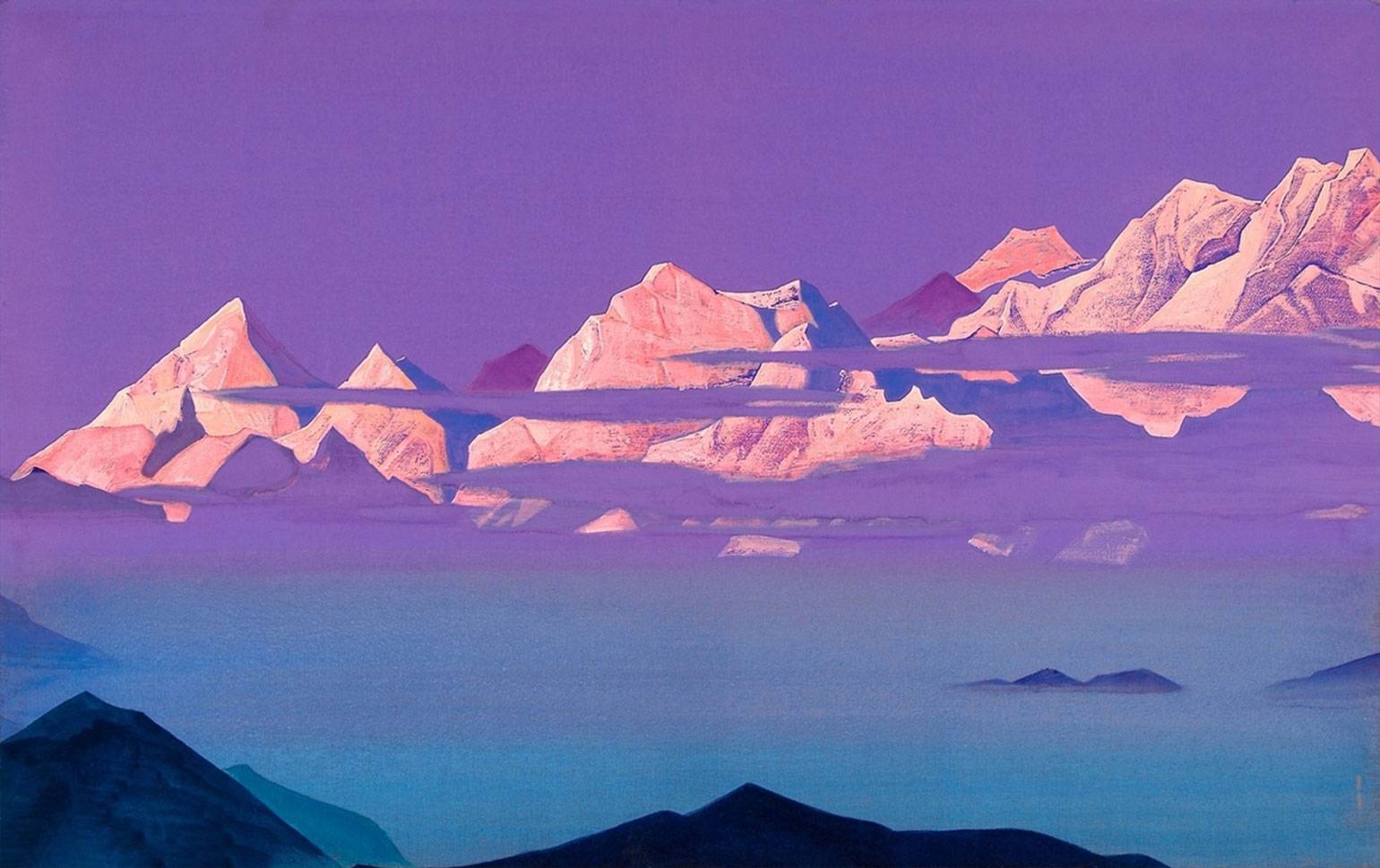

«Розовые горы», 1933

Рерих нашёл своё место силы: для него это были горы. В Гималаях художник провёл последний период своей жизни, он посвятил им сотни своих работ, в основном графических. Большая их часть написана темперой и карандашом.

Чувство цвета, умение передать тончайшие нюансы, подтоны, оттенки ввело Рериха в число самых ярких пейзажистов эпохи. Горы у Рериха самодовлеющие, не нуждающиеся в дополнительных элементах.

В Гималаях Рерих совместно с женой Еленой развивал философское движение, которое последователи называют живой этикой или Агни-йогой. Синкретическое эзотерическое учение в 14 томах не получило одобрения мирового научного сообщества, однако по-прежнему представляет интерес для ценителей жанра.

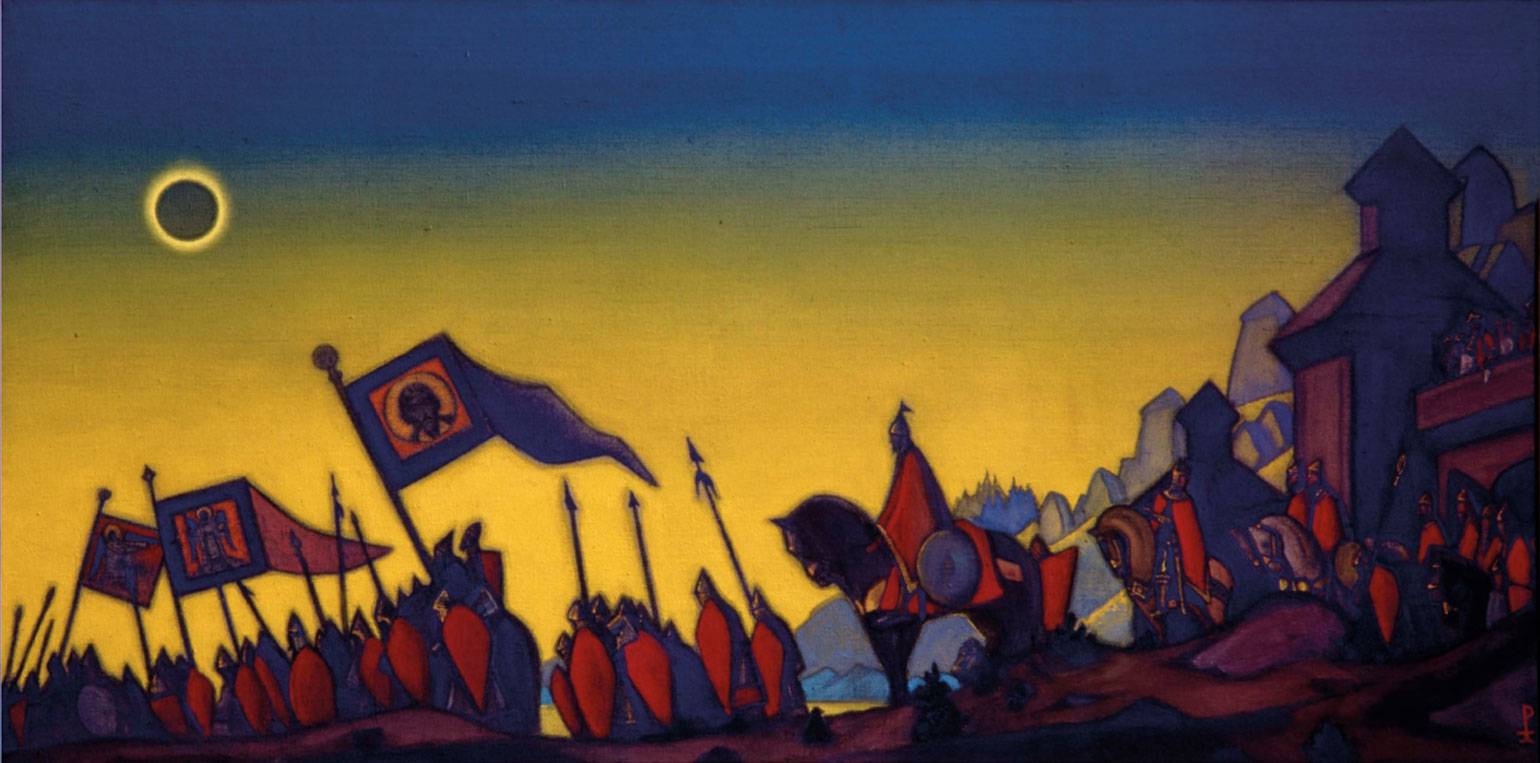

«Поход Игоря», 1942

В годы Второй мировой войны Рерих страстно поддерживал советскую Россию. Он до конца жизни оставался глубинным патриотом, хотя родина взаимностью ему не отвечала. Сыновья Рериха через советского посла в Лондоне пытались записаться в добровольцы, а сам он создавал картины в поддержку «русских воинов», напоминая им о героическом прошлом.

Поход князя Игоря — неоднозначный выбор для поддержания боевого духа, ведь он закончился неудачей. Мрачный настрой передаёт и палитра: алое войско, залитое тревожным жёлтым светом, идёт на смертный бой, солнце скрыто полным затмением. Однако Рерих считал летописное событие поучительным и вдохновляющим.

«Лежит передо мною „Слово о полку Игореве“. Само „Слово“ как бы горестное, но оно лишь напоминает, как из беды встанет народ и неустанно начнёт строение. Великому народу русскому ничто не страшно. Всё победит — и лёд, и жару, и глад, и грозу. И будет строить на диво», — комментировал свою работу автор.

«Партизаны», 1943

В стремлении поддержать Красную армию (в фонд которой он перечислял выручку со своих работ) Рерих не ограничивался обращением к русской старине или мифологическим сюжетам. На этой картине с говорящим названием Рерих прямо возводит советских партизанов до уровня мучеников, облачает их в схимы и переносит действие в Россию XX века, такую, какой он её видел: покрытую снегом, с заревом далёкой захваченной врагами деревни.

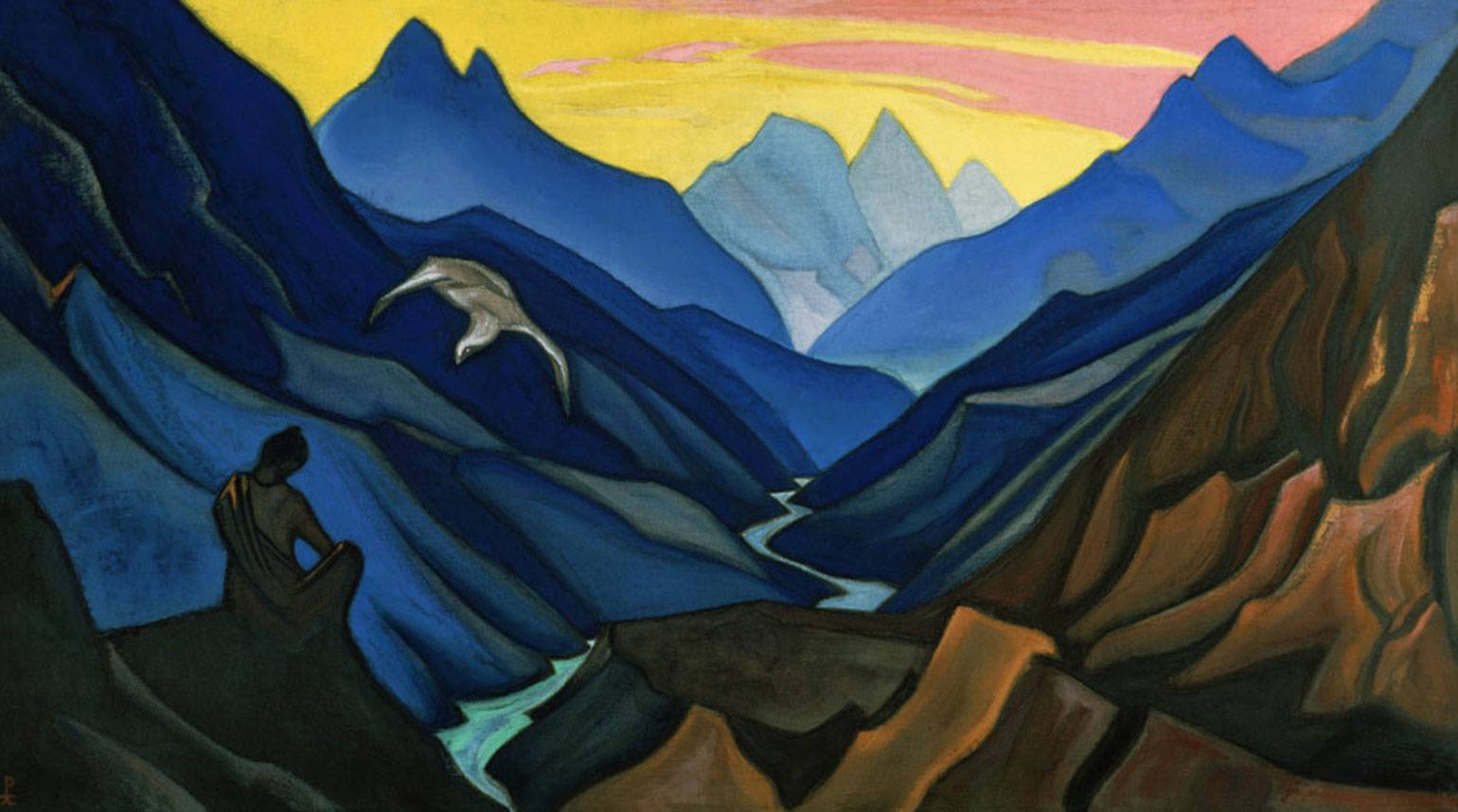

«Приказ Учителя», 1947

Одна из последних работ мастера. По словам близких, именно эта картина осталась на мольберте Рериха, когда он ушёл из жизни. Рериху, как и многим художникам, было свойственно неоднократно возвращаться к уже опробованным темам. На эту тему в его исполнении также существует несколько вариаций, однако ни одна не обладает такой законченностью и весомостью.

Нет на предыдущих версиях и белого орла — символа божественной власти и силы. Искусствоведы сходятся на мысли, что на полотне Рерих изобразил Алтай, а не Гималаи или Тибет: желание вернуться домой не оставляло его до конца жизни. Последний отказ на просьбу о выдаче советской визы пришёл в семью Рерихов уже после смерти Николая Константиновича.

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!