Как перейти из логистики в data science, если тебе больше 40 лет: путь Нины Бахтюриной

Нину с детства тянуло к IT. Недавно она наконец решилась реализовать свою мечту — теперь она дата-аналитик.

Нина Бахтюрина

Россия, Подольск

Пройденные курсы

Достижения

Освоила data science с нуля и сменила профессию.

Нина рассказала:

- нужно ли медицинское образование для изучения data science в медицине;

- почему в дата-аналитике не обойтись без высшей математики;

- зачем откликаться на вакансии, если твой уровень ниже, чем требуется от кандидата;

- почему она думает, что в IT будут всё более востребованы возрастные специалисты.

«Чем дальше я продвигалась в IT, тем больше меня увлекало»: как уйти из логистики в data science

— Вы всегда интересовались IT или интерес к data science появился у вас неожиданно?

— Ещё в школе я любила точные науки больше, чем гуманитарные: увлекалась математикой и информатикой. Но, когда пришло время поступать, предпочла минимизировать риски и выбрать факультет, на который точно пройду. Был 1997 год, и IT-специальности были представлены только в топовых технических вузах вроде Бауманки или МФТИ.

Я же поступила на логистику в Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе. Конкурс на место там был небольшой, а связанные с транспортом направления казались перспективными — мол, с такой специальностью точно без работы не останусь. Я получила образование менеджера по управлению автотранспортными организациями и стала искать работу.

Выбор был невелик: либо идти в государственное или полугосударственное предприятие, либо искать другие варианты.

Первые шаги в профессии были хаотичными: сначала я немного поработала в транспортной сфере, потом ушла в банк, а потом вернулась в транспорт, поняв, что финансы — не моё.

Устроилась в транспортную компанию менеджером по грузоперевозкам. Работа была интересной, но мне хотелось большего. Так совпало, что именно в этот момент подруга позвала меня в отдел внешнеэкономической деятельности в качестве замены для себя на время декрета. У меня был хороший английский и крепкие познания в статистике ещё со времён университета, так что я быстро влилась в работу.

Мой пул задач постепенно расширялся, пока не стал просто огромным. Приходилось автоматизировать процессы, чтобы успевать. Ещё задолго до data science я активно изучала Excel, делала макросы на Visual Basic, автоматизировала подготовку документов.

Потом, когда в бизнес пришла мода на цифровизацию, меня стали подключать к кросс-функциональным проектам: автоматизации, интеграции учётных систем, внедрению «1С».

Я брала на себя роль и бизнес-заказчика, и тестировщика, и аналитика. Со временем настолько вникла в процессы, что могла разговаривать с коллегами-айтишниками на одном языке.

Чем дальше я продвигалась в IT, тем больше меня увлекало. Логистика же, наоборот, постепенно наскучила. Плюс сама отрасль стала менее стабильной из-за ковида, последующих кризисов и роста цен. И я решила проверить себя: смогу ли я больше чем в 40 лет перейти из логистики в сферу, где ценятся молодые сотрудники с сильным математическим бэкграундом?

Перед тем как покупать курс, я осознанно сменила работу, потому что понимала, что обучение потребует много времени и сил, а у логистов слишком ненормированный для этого график. Найдя менее требовательную работу, я сразу же купила курс и начала погружение в data science. Этот путь занял два года и потребовал полной отдачи, но я не жалею: это было невероятно увлекательно.

Читайте также:

— А почему вы выбрали именно data science, да ещё и в медицине? Звучит как не самый простой старт в IT.

— Я долго присматривалась к разным направлениям и, как только увидела название «Data Science в медицине», сразу поняла, что это моё. Интерес к медицине у меня с детства. Сначала он был прикладным: я пыталась разобраться с проблемами со здоровьем и найти ответы на вопросы, которых не могли мне дать врачи. Постепенно мне стало интересно читать медицинские статьи и энциклопедии.

Поэтому, когда я увидела курс по data science в медицине, я сразу захотела его пройти — хотя бы даже из любопытства. Я знала, что существует биоинформатика, которая позволяет анализировать геном, но на этом мои представления о пересечении IT и медицины заканчивались. Очень хотелось узнать больше.

— Не страшно было идти на такой курс, не имея медицинского образования?

— Я тоже поначалу думала, что курс рассчитан на врачей, которые хотят расширить горизонты и повысить квалификацию. Но оказалось, что это базовая программа по data science, в которой медицина фигурировала как фон и не требовала серьёзного знания предмета.

Несмотря на это, курс оказался очень полезным. Главное — делать домашки и самостоятельно копаться в предмете. Многие думают, что на онлайн-курсах им просто положат знания в голову, но это не так.

Любое обучение — это труд и бессонные ночи.

Особенно тяжело тем, кто приходит совсем с нуля, без базовых знаний по информатике и программированию. У меня всё же был какой-то фундамент: я пробовала писать простой код на Visual Basic и понимала его логику. Плюс я знала статистику, поэтому много в data science для меня было хорошо забытым старым.

— Что оказалось новым для вас, несмотря на бэкграунд в коде?

— Самым новым для меня оказалось всё, что касается машинного обучения и нейросетей. Для того чтобы по-настоящему понимать, как это работает, нужно владеть высшей математикой: дифференциальными исчислениями, линейной алгеброй… Я могу технически использовать алгоритмы машинного обучения, но именно серьёзной математической основы мне пока не хватает. Это то, что мне предстоит прокачать.

Джунам, от которых требуется просто написание той или иной функции, высшая математика не нужна. А вот ML-инженерам, конечно, без этого никуда.

— Какие новые навыки вам удалось протестировать на практике во время учёбы?

— У меня хорошо шли проекты по exploratory data analysis. Везде, где нужно было визуализировать данные, искать взаимосвязи и делать feature engineering, я чувствовала себя уверенно.

Ещё у меня получился классный чат-бот, обученный на твитах живых людей, который может реагировать на вопросы как человек — с уникальной интонацией и юмором. Я ходила и хвасталась друзьям: «Смотрите, у меня появился друг!»

На самом деле, кроме шуток, я очень много сил потратила на этот проект и до сих пор не понимаю, как у меня тогда вышло. Я взяла чат-бота преподавателя для примера, чтобы лучше разобраться в технологии, а он просто не работал на моём компьютере.

Классическая ситуация: код написан четыре года назад и прекрасно работает у автора локально, а у кого-то ещё не запускается. Всё дело в версиях. Пришлось корпеть и переписывать код под новые версии, даже приходилось менять команды. В итоге у меня всё получилось и преподаватель меня похвалил.

Изображение: личный архив Нины Бахтюриной

Изображение: личный архив Нины Бахтюриной

Этот кейс — иллюстрация типичного рабочего дня программиста: сидишь на форумах, читаешь документацию и ковыряешься несколько дней только ради того, чтобы устранить одну ошибку.

Иногда получается найти решение, иногда — нет. У меня, например, был проект с приложением, которое должно было принимать файл в JSON, прогонять его через ML-модель и возвращать результат тоже в JSON. В итоге оно принимало данные, а обратно не отдавало. Почему — так и не разобралась, но однажды точно к этому вернусь.

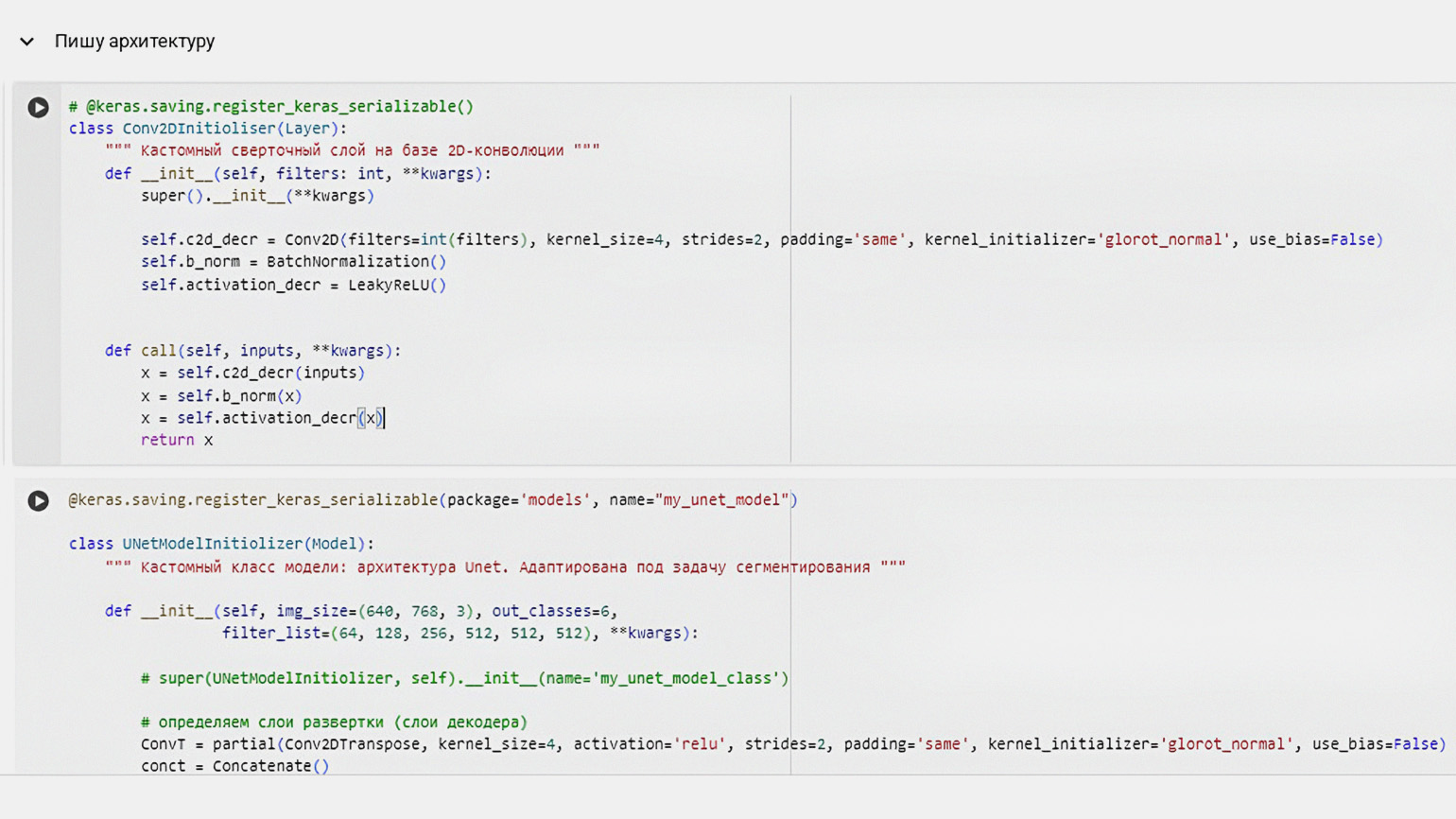

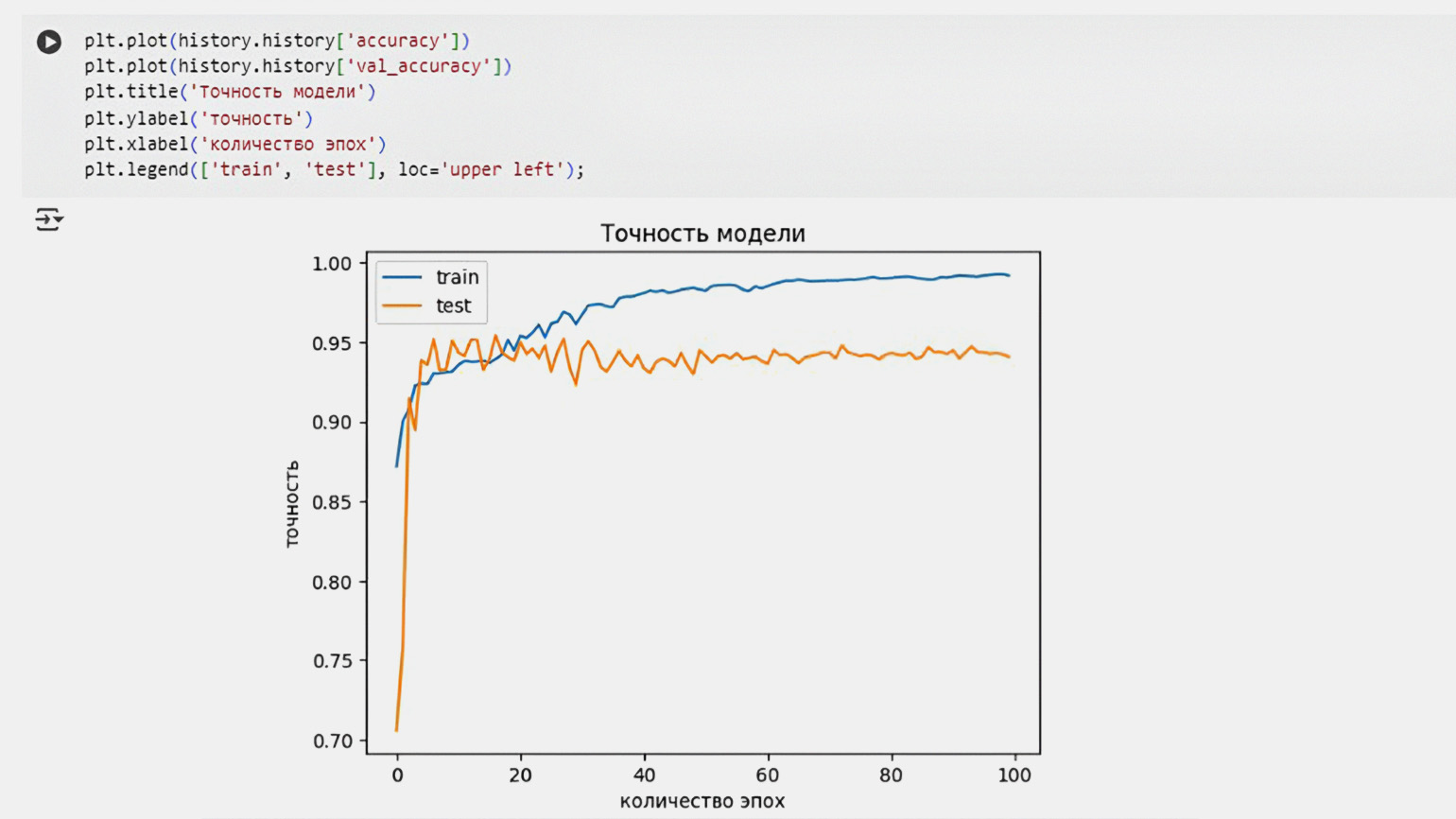

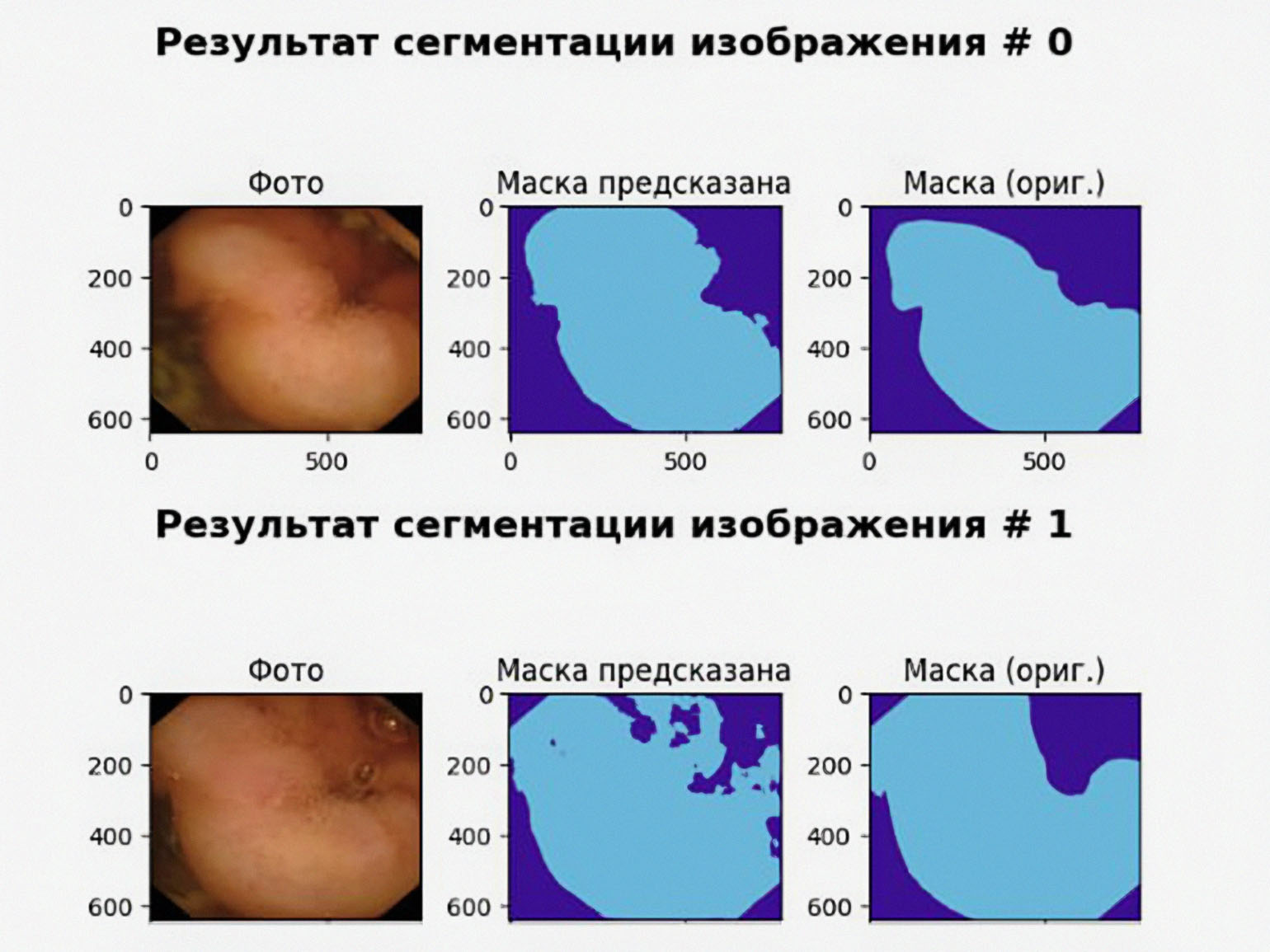

Ещё мне запомнилось задание, для которого нужно было обучить нейросеть анализу медицинских снимков и оформить это всё в виде веб-приложения с помощью библиотеки Flask. До этого у меня руки так и не дошли, потому что затык случился ещё раньше. В программировании есть такое понятие, как сериализация. Например, ты обучаешь нейросеть, сохраняешь её, архивируешь, а потом снова разворачиваешь — на этот раз в приложении. У меня не получалось развернуть её — код попросту выдавал ошибку.

Мне пришлось переписать архитектуру приложения практически полностью, используя другие подходы и перерыв кучу сайтов и документаций. В итоге у меня получилось переписать архитектуру, но доделать приложение я так и не успела. Пришлось сдать всё, что было, с комментариями о том, почему не получилось довести проект до конца.

В итоге преподаватель принял работу и сказал, что мой код написан на уровне мидла! Это было очень приятно.

Практические работы показали мне, что в программировании важно полное погружение. Если ты не вникнешь в суть задачи сам, никто её за тебя не сделает — подсказки помогают только тогда, когда ты сам уже почти дошёл до сути.

Нужно всё пропускать через собственный опыт и уметь думать головой. И конечно, не пасовать перед лицом трудностей.

Скриншот: личный архив Нины Бахтюриной

«Не бойтесь отказов и пробуйте»: как без опыта найти работу в новой сфере

— Звучит впечатляюще для учебных кейсов! Наверное, такой опыт здорово помог при поиске работы в новой сфере.

— Когда обучение подошло к концу, я была вымотана двумя годами постоянного совмещения учёбы и работы. Иногда бывало, что я до пяти утра запускала нейросеть, через два часа шла на работу, а в обед снова садилась за ноутбук и ковырялась в коде.

Я знаю парня, который в школе вообще никак не отличался трудолюбием, но, как только увлекся биоинформатикой, стал буквально машиной. Купил себе кучу дорогущих книг по теме, ночами штудировал Python, параллельно проходил разные курсы. В итоге устроился стажёром в «Яндекс», потом в «Сбер», а сейчас вообще в Китай уезжает учиться. И я его понимаю.

Когда ты по-настоящему чем-то загораешься, всё остальное перестает существовать.

Единственная разница между нами в том, что ему двадцать с лишним, а мне — больше сорока. Я не могу себе позволить регулярно не спать ночами без вреда для здоровья. Поэтому после окончания курса я специально взяла паузу и несколько месяцев жила в своё удовольствие: фитнес, сон, еда. Даже начала задумываться: «А зачем мне снова эта гонка? Мне и логистом неплохо работается». Но потом мне снова стало скучно. Внутри всё зудело, не терпелось попробовать себя в новом деле и доказать, что двухлетнее обучение было не зря.

Я запросила консультацию в Центре карьеры Skillbox и, пока ждала приёма, начала потихоньку искать вакансии сама. Изучая HeadHunter, случайно наткнулась на вакансию аналитика практически рядом с моим офисом. Требования были серьёзные: опыт от года, продвинутый Excel, знание OLAP-систем.

За пару недель до этого я сидела в баре с другом, и он спросил у меня, не пишу ли я на MDX. Я тогда даже не знала, что это такое. Погуглила — оказалось, что это язык для работы с OLAP. Я прочла несколько статей об этом из интереса, а тут вакансия, где как раз OLAP. Я решила не стесняться и подумала: «Ну, раз я что-то читала, значит, сумею ответить на вопросы».

Позвонила эйчару, сказала, что знакома с OLAP и хочу откликнуться на вакансию. Меня, как и ещё 34 соискателей, пригласили на собеседование, а потом выдали тестовое задание с огромным массивом данных. Я думала, что сделаю его за вечер, а в итоге сидела три ночи подряд — пришлось осваивать PowerPivot и Power Query. В понедельник утром отправила, а в обед мне уже позвонили со словами: «Вы приняты».

Я была счастлива: устроиться аналитиком без опыта — это огромная удача. Хотя дело не только в счастливом стечении обстоятельств. Описание вакансии выглядело так, будто я не дотягиваю до нужного уровня кандидата. На деле же уровень моих знаний оказался выше, чем требовалось.

Такое часто бывает: работодатели в вакансии ставят завышенные требования. Поэтому главное — не бояться отказов и пробовать в любом случае.

Конечно, это лотерея и риски. Не все могут себе такое позволить. Я могла, потому что у меня уже была освоена довольно востребованная профессия. Кстати, логистика здорово пригождается мне, потому что сейчас я занимаюсь ассортиментным планированием и анализом товарно-материальных запасов.

— Что вам больше всего нравится в новой работе?

— Задачи по визуализации. Я обожаю делать дашборды и презентации — возможно, потому, что я по натуре визуал. Ещё один плюс: я работаю в фармацевтической компании, где могу реализовывать свой интерес к медицине.

Это увлечение, кстати, очень мне помогло: для того чтобы выполнить тестовое задание, нужно было разбираться в классификации лекарств, торговых и международных непатентованных наименованиях, и я многое из этого знала. Опыт в логистике тоже пригодился: мне не нужно объяснять, что такое кратность транспортных упаковок и как проверять товарные остатки в базе.

Из особенно интересного — иногда мне дают задачи по подготовке материалов для конференций или презентаций, в том числе для Минздрава. Вот сейчас делаю презентацию по интернет-заказам: аналитика там простая, а вот визуал должен быть с вау-эффектом, чтобы привлечь внимание. Иногда приходится сидеть по два дня, чтобы придумать одну картинку, которая сразу передаст суть и при этом будет яркой и красивой.

— Вы уже многого добилась в новой профессии. В каком направлении планируете двигаться дальше?

— Я бы хотела развиваться в продуктовой аналитике, аналитике интернет-маркетинга и, конечно, постепенно осваивать машинное обучение. Уже сейчас я сталкиваюсь на работе с задачами, которые можно было бы решить гораздо быстрее с помощью простых ML-моделей.

Есть интерес и к NLP — нейросетевым языковым моделям вроде ChatGPT. Иногда у нас бывают задачи по сопоставлению номенклатур: у поставщика товар может называться определённым образом, а в нашей базе — чуть иначе. Если по десяти строкам можно пробежаться глазами, то, когда речь о сотнях, без автоматизации уже никуда. Здесь могут здорово помочь модели — даже самые простые вроде Word2Vec или FastText.

Риски в смене профессии есть всегда, и, конечно, я понимаю, что легко могу столкнуться с эйджизмом от потенциальных работодателей. Но я убеждена, что аналитики будут становиться всё более и более востребованными, особенно те, кто понимает предметную область изнутри.

Хороший аналитик должен хоть немного поработать руками в сфере, которую собирается автоматизировать, и опытный руководитель это понимает. Поэтому я уверена, что возрастные специалисты будут цениться.