Сингулярность, которую нельзя понять

Разбираемся, что общего у искусственного интеллекта, чёрных дыр и начала Вселенной.

Технологии развиваются стремительно. Новости об искусственном интеллекте, научных открытиях и новых разработках появляются каждый день. Всё чаще в этом контексте упоминается сингулярность — кто-то видит в ней прогресс, кто-то — угрозу. В этой статье редакция «Код» Skillbox Media объясняет, что такое сингулярность, каких видов она бывает и как она трактуется в науке, философии и культуре.

Содержание

Что такое сингулярность

Сингулярность — это точка или состояние, при котором привычные модели описания мира перестают работать. Когда появляется сингулярность, уравнения обращаются в бесконечность, а пространство и время сливаются в одну точку. В математике это — деление на ноль. В физике — центр чёрной дыры или состояние вселенной до Большого взрыва. А в сфере технологий — гипотетическая точка, когда искусственный интеллект обгонит человеческий разум.

Каждое из этих значений описывает совсем разное, но объединяет их одно: они описывают границу, куда не может проникнуть человеческий разум.

История понятия

Сам термин «сингулярность» появился ещё в XIX веке в среде математиков — им называли точку, в которой функция становится неопределённой или стремится к бесконечности. Но в XX веке термин переосмыслили и применили к физике и другим областям знания.

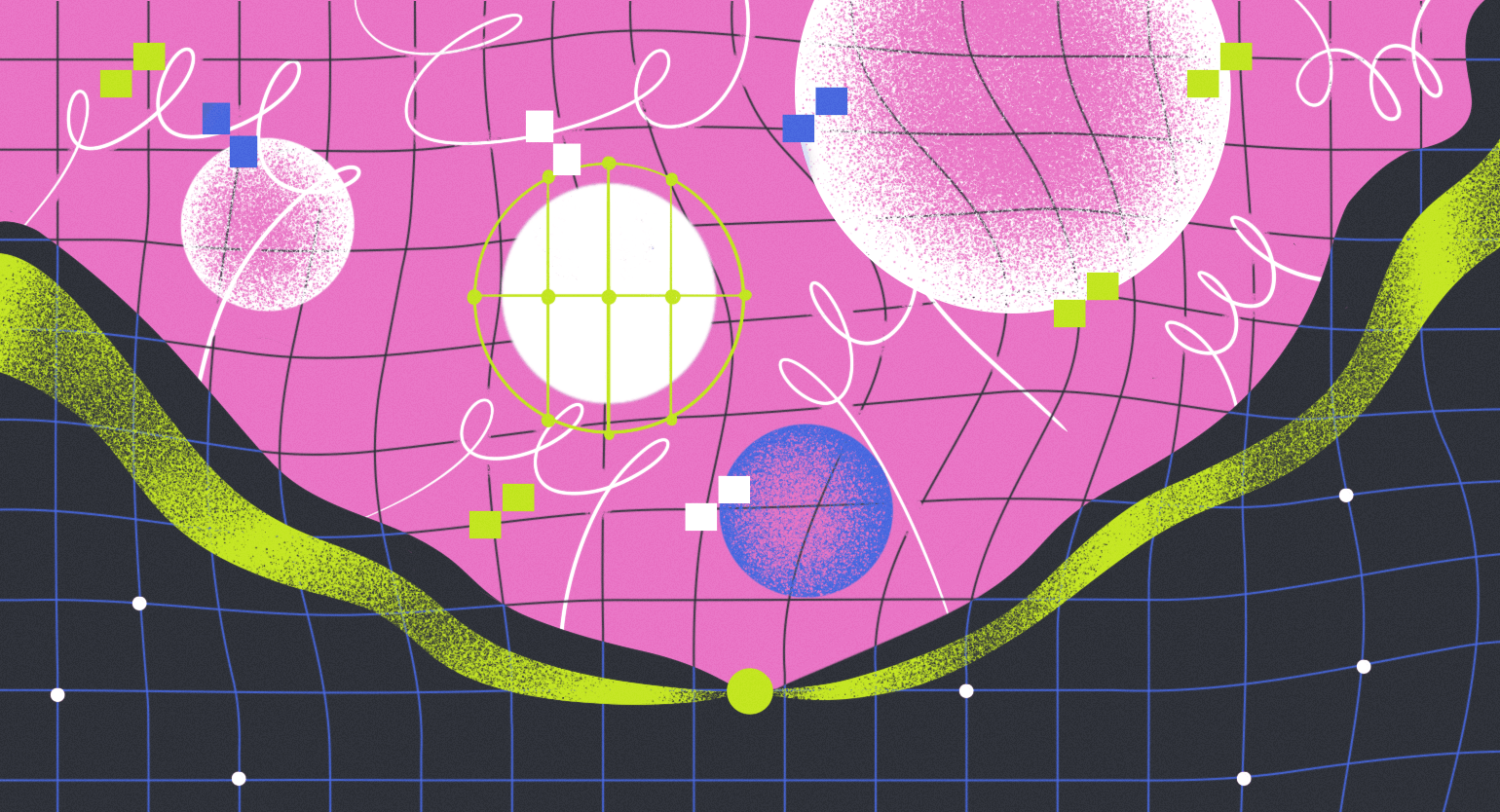

Началось всё в 1915 году, когда Альберт Эйнштейн предложил новое объяснение гравитации — не как силы, а как искривления пространства и времени. Его уравнения общей теории относительности были красивы и очень сложны: они описывали Вселенную, но не поддавались простому решению.

Читайте также:

В самый разгар Первой мировой войны немецкий астроном Карл Шварцшильд, находясь на фронте, нашёл первое точное решение этих уравнений для сферически симметричного тела, то есть идеального шара, — так появилась метрика Шварцшильда. При определённом значении радиуса метрика сходила с ума — значения устремлялись к бесконечности. Позже именно это явление назвали сингулярностью, но сначала это сочли результатом некорректных координат или упрощённой модели. Вплоть до середины XX века учёные пытались устранить «ошибку» в расчётах, в качестве одного из решений предлагали даже изменить систему координат.

В 1939 году американские физики Роберт Оппенгеймер и Хартланд Снайдер опубликовали работу On Continued Gravitational Contraction, посвящённую природе звёзд. Учёные показали, что, если массивная звезда исчерпает своё термоядерное топливо, она может начать стремительно сжиматься под действием собственной гравитации. Этот процесс, называемый гравитационным коллапсом, приводит к образованию объекта с настолько сильным притяжением, что ничто не может его покинуть — ни материя, ни свет, ни информация. Именно за этой границей находится непознаваемая сингулярность.

Оппенгеймер и Снайдер доказали, что в метрике Шварцшильда не было ошибки координат, но было всё ещё непонятно: сингулярность — это лишь особенность упрощённых моделей или фундаментальное свойство самой гравитации?

Ответ на этот вопрос дал британский математик Роджер Пенроуз в 1965 году. Он разработал новые методы анализа геометрии пространства-времени и доказал: если в процессе коллапса возникает так называемая запертая поверхность — область, из которой свет не может выйти наружу, — то образование сингулярности становится неизбежным. Причём это происходит не только в идеально симметричных случаях, как у Шварцшильда, но и при гораздо более общих условиях. Достаточно, чтобы материя подчинялась обычным физическим законам, — и сингулярность появляется как следствие самой структуры пространства. Пенроуз первым использовал термин «сингулярность».

Идеи Пенроуза развил Стивен Хокинг. В конце 1960-х он перенёс логику Пенроуза на всю Вселенную. Вместе учёные сформулировали теоремы, согласно которым сингулярность возникает не только в центре чёрной дыры. Состояние, в котором вселенная существовала в момент Большого взрыва, тоже было сингулярностью.

Термин «сингулярность» обрёл новый смысл в конце XX века — в научной фантастике и технологических прогнозах. Одним из первых, кто перенёс это понятие в область искусственного интеллекта, стал американский математик и писатель-фантаст Вернор Виндж. В 1982 году он предположил, что развитие ИИ может привести к радикальному перелому — моменту, когда машины превзойдут человека по интеллекту, а привычные модели жизни перестанут работать. Сингулярность по Винджу — это переход в новую реальность, где человеческий опыт окажется недостаточным для понимания происходящего.

В конце 1990-х и начале 2000-х идеи Винджа активно развивал футуролог и инженер Рэй Курцвейл. Он утверждал, что сингулярность наступит примерно к 2045 году — когда вычислительные мощности и алгоритмы достигнут уровня, позволяющего машинам улучшать самих себя без участия человека.

Читайте также:

В 2010-х появились новые трактовки термина. В исследовании Джакомо Спиглера (2018) была предложена концепция темпоральной сингулярности — сценарий, при котором множество искусственных интеллектов и симулированных обществ смогут развиваться в ускоренном времени. Такие цифровые цивилизации, по его мнению, могут обогнать реальный мир по темпам прогресса и выйти на качественно иной уровень уже к концу XXI века.

Какой бывает сингулярность

Давайте разберёмся подробнее, что имеют в виду люди, когда говорят о сингулярности. В каждом случае термин означает точку, где привычные модели перестают работать. Но разброс значений огромный. Разберём основные виды.

Гравитационная сингулярность

Мы уже немного говорили о гравитационной сингулярности, но теперь давайте погрузимся в тему.

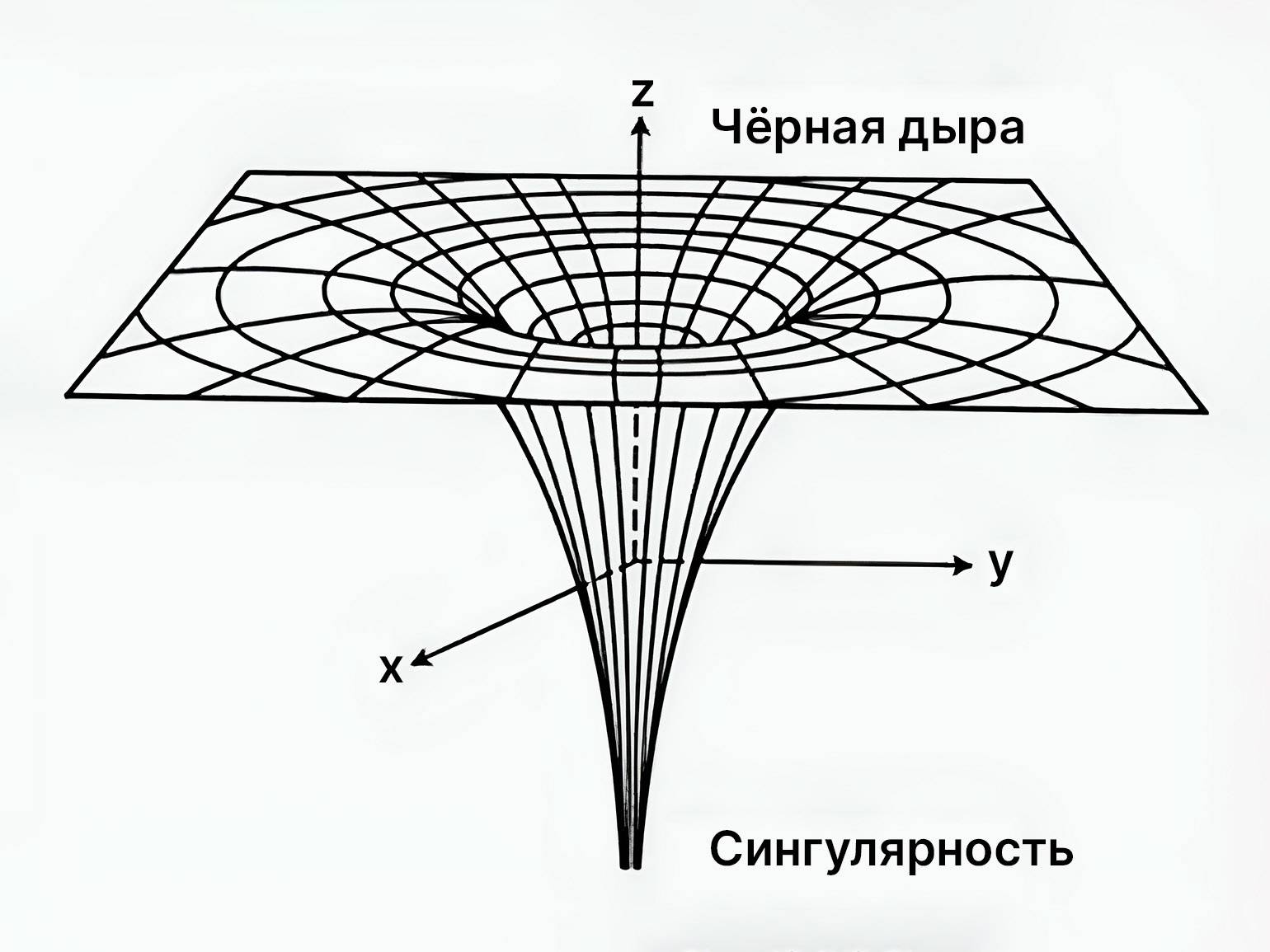

Гравитационная сингулярность — это область в пространстве-времени, где гравитация становится настолько сильной, что привычные законы физики больше не действуют. В таких точках кривизна пространства стремится к бесконечности, а понятия времени и расстояния теряют смысл.

В уравнении общей теории относительности (ОТО) это происходит, когда расстояние до центра массивного объекта — обозначаемое как r — стремится к нулю. Именно в этой точке, по расчётам, возникает сингулярность: плотность материи становится бесконечной, а пространство-время искажается до предела. Такие условия, как предполагается, существуют в центре чёрных дыр. Однако проверить это напрямую невозможно: ни один сигнал не может выйти из-под горизонта событий, чтобы рассказать, что происходит внутри.

Чтобы объяснить, почему мы не наблюдаем сингулярность в чистом виде, британский математик Роджер Пенроуз сформулировал гипотезу «космической цензуры». Согласно ей, все сингулярности скрыты от внешнего мира — они находятся внутри чёрных дыр, за горизонтом событий. Это означает, что, даже если сингулярность существует, она недоступна для наблюдения, и, возможно, человечество никогда не узнает, что происходит в этих экстремальных точках Вселенной.

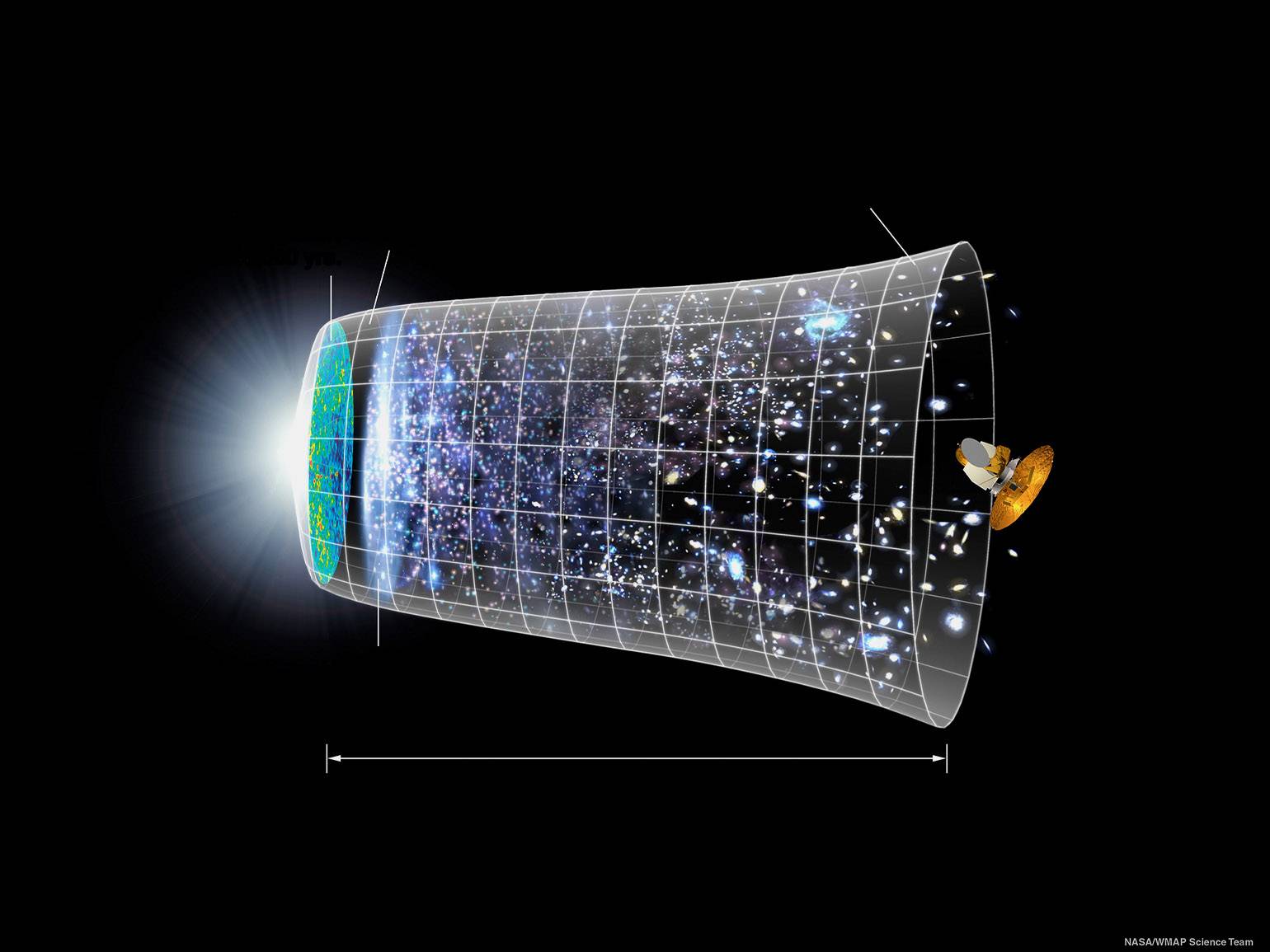

Космологическая сингулярность

Космологическая сингулярность во многом похожа на гравитационную, но связана не с чёрными дырами, а с началом самой Вселенной — с моментом, который принято называть Большим взрывом. Это гипотетическая точка в прошлом, где плотность материи и кривизна пространства-времени становятся бесконечными, а привычные физические законы теряют силу.

В 1967 году Стивен Хокинг математически доказал, что если взять любую модель расширяющейся Вселенной в рамках общей теории относительности и мысленно «прокрутить её назад», то она неизбежно приводит к космологической сингулярности. То есть в самом начале времени — в первом мгновении существования — пространство и время, по расчётам, сжимаются до бесконечно малой точки.

Позже, в 1983 году, Хокинг вместе с физиком Джеймсом Хартлом предложил квантовую модель Вселенной. С помощью волновой функции они описали замкнутую Вселенную, в которой возможны разные сценарии развития. В «основном состоянии» Вселенная просто расширяется бесконечно. Но существуют и другие квантовые состояния, при которых она может сначала расшириться, затем сжаться, а потом — с небольшой вероятностью — снова начать расширяться. Этот подход также допускает изменения формы пространства, что делает модель более гибкой и ближе к реальности.

Как и в случае с гравитационной сингулярностью, нельзя напрямую доказать, что космологическая сингулярность существует. Всё, что у нас есть, — это математические модели и теоретические расчёты. Современная наука пока не может проверить, что именно происходило в первые мгновения существования Вселенной.

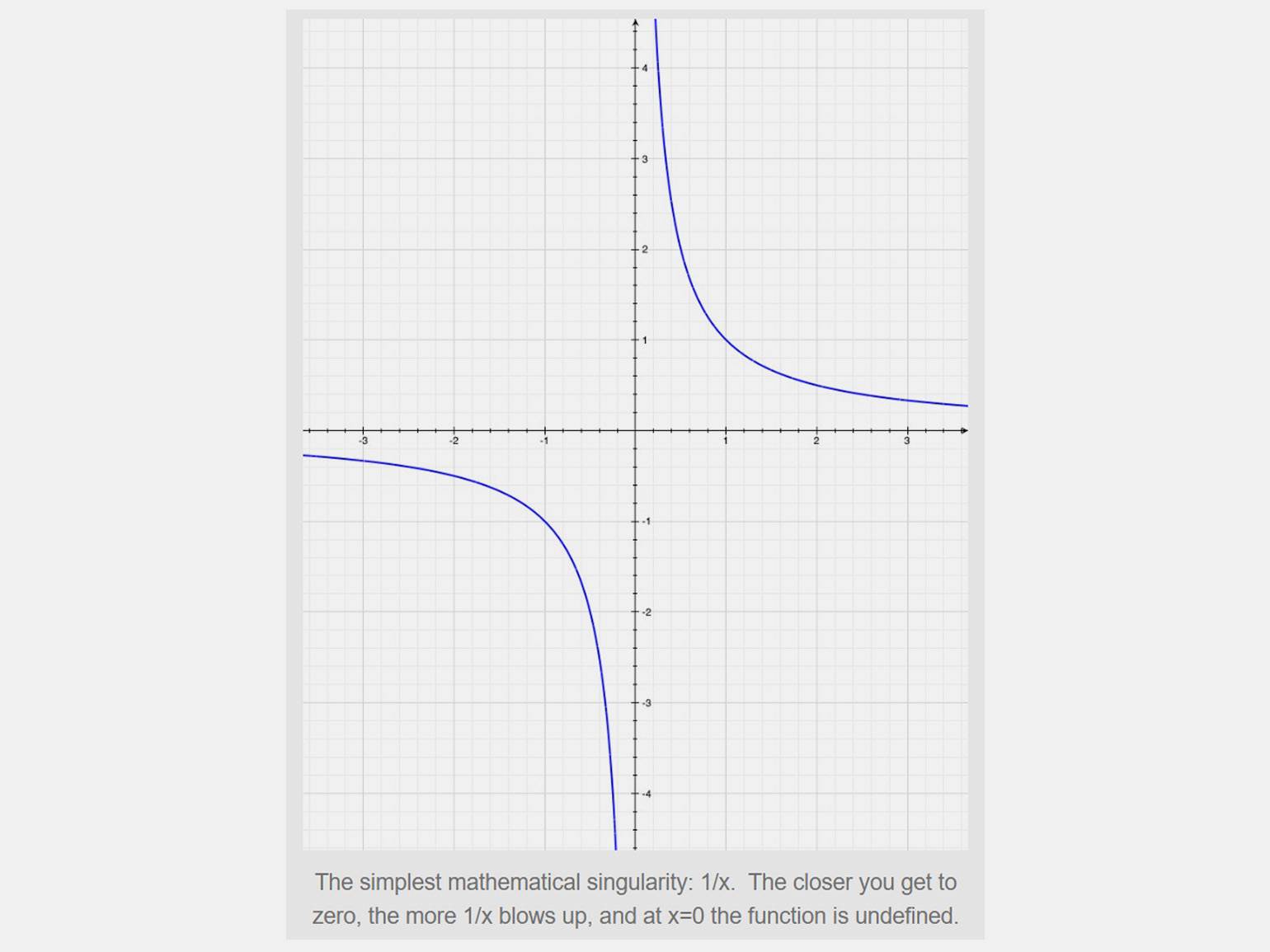

Математическая сингулярность

Математическая сингулярность — это точка, в которой модель перестаёт работать. В ней параметры стремятся к бесконечности, функции становятся неопределёнными, а расчёты теряют смысл. Такие ситуации возникают, когда формула сталкивается с делением на ноль, резким скачком значений или разрывом логики.

Один из самых простых примеров — функция f (x)=1/x. Когда значение x приближается к нулю, результат резко возрастает (1/0,1=10; 1/0,01=100 и так далее). Но в самой точке x = 0 формула не работает: деление на ноль невозможно. Это и есть сингулярность.

Скриншот: Ask a Mathematician / Skillbox Media

Математические сингулярности бывают разные. Иногда это резкий скачок — как в ступенчатой функции, где значение меняется мгновенно. Иногда — «устранимая» неопределённость, которую можно обойти, если переписать формулу иначе. А в более сложных случаях — особенно в комплексном анализе — поведение функции становится настолько хаотичным, что предсказать её значения невозможно даже вблизи точки разрыва.

Технологическая сингулярность

Технологическая сингулярность — это гипотетический момент в будущем, когда темпы научно-технического прогресса станут настолько высокими, что приведут к необратимым изменениям в жизни человечества. Суть концепции в том, что развитие искусственного интеллекта, автоматизации и биотехнологий может выйти за пределы человеческого контроля и понимания. В этот момент привычные социальные, экономические и культурные модели перестанут работать, а сама цивилизация вступит в новую фазу с непредсказуемыми последствиями.

Идея сингулярности активно обсуждается в научно-популярной литературе, СМИ и футурологических кругах. Одним из первых, кто сформулировал её в технологическом контексте, был американский писатель и математик Вернор Виндж. В 1980-х он предположил, что развитие искусственного интеллекта может привести к точке, после которой машины начнут самостоятельно улучшать себя, становясь всё более умными и эффективными. В эссе 1993 года The Coming Technological Singularity Виндж описал сценарий, при котором сверхразум, созданный человеком, быстро превзойдёт человеческий интеллект и начнёт менять общество с такой скоростью, что люди просто не успеют адаптироваться.

Эстафету подхватил футуролог и инженер Рэй Курцвейл. В своих книгах «Эпоха духовных машин» (1999) и «Сингулярность близка» (2005) он утверждал, что технологическая сингулярность наступит примерно к 2045 году. По его прогнозу, к этому времени компьютеры станут настолько мощными, что смогут моделировать человеческий мозг, а затем — превзойти его. Курцвейл связывает сингулярность не только с искусственным интеллектом, но и с биотехнологиями, нанотехнологиями и нейроинтерфейсами, которые, по его мнению, приведут к слиянию человека и машины.

В середине 2000-х к обсуждению подключился исследователь Элиезер Юдковский — один из первых, кто начал говорить об этической стороне вопроса. Он обратил внимание на то, что стремительное развитие ИИ может быть не только прогрессом, но и угрозой. Если машины начнут принимать решения без человеческого участия, это может привести к катастрофическим последствиям — от потери контроля до фундаментальных изменений в структуре общества. Юдковский стал одним из инициаторов движения за безопасный ИИ и подчеркнул необходимость разработки механизмов, которые позволят управлять технологиями даже в условиях их стремительной эволюции.

Сегодня технологическая сингулярность остаётся предметом споров. Одни считают её неизбежной, другие — научной фантастикой. Но все сходятся в одном: если она наступит, это будет момент, когда привычный мир изменится навсегда.

Сингулярность в философии

В философии сингулярность — это событие, к которому привычные категории мышления уже неприменимы. Оно обозначает границу между тем, что было, и тем, что может быть. Сингулярность здесь — не просто переход, а момент смыслового сдвига, когда старые модели перестают работать, а новые ещё не оформились.

Французский философ Жиль Делёз предложил особое понимание этого термина. В книге «Логика смысла» он интерпретировал сингулярность как идеальное событие — не одно, а множество критических точек, в которых происходят изменения. Это могут быть поворотные моменты в жизни, в культуре, в языке, в теле — «точки плавления, конденсации и кипения; точки слёз и смеха, болезни и выздоровления, надежды и отчаяния». Делёз показывает, что сингулярности — это не исключения, а узлы, через которые проходит трансформация.

Такие точки необязательно связаны с конкретными ситуациями. Они существуют на уровне структуры — как в математике, где сингулярность может быть частью кривой, так и в обществе, где она проявляется в переломных моментах истории или личного опыта. В этом смысле философская сингулярность — это источник новых смыслов. Она не объясняет, а открывает — создаёт пространство, в котором возможны другие формы мышления, чувствования и действия.

Сингулярность в культуре

Идея сингулярности давно вышла за пределы научных теорий и стала частью массовой культуры. Благодаря популяризации термина и его трактовок образы сингулярности проникли в литературу, кино и видеоигры — от философских размышлений до зрелищных сюжетов о будущем человечества.

В научной фантастике сингулярность часто связана с технологическим скачком, появлением сверхразума, развитием искусственного интеллекта и радикальными изменениями в истории. Эти темы раскрываются в книгах Вернора Винджа («Пламя над бездной»), Чарльза Стросса («Аччелерандо»), Лю Цысиня («Задача трёх тел»), Айзека Азимова («Конец вечности») и других авторов, где сингулярность становится точкой перелома — моментом, когда привычный мир перестаёт быть прежним.

В кино сингулярность тоже занимает заметное место. В «Терминаторе» — это восстание машин и угроза человечеству. В «Матрице» — постсингулярная реальность, где ИИ уже контролирует всё. В «Превосходстве» — попытка переноса человеческого сознания в цифровую форму. А в «Космической одиссее 2001 года» — контакт с внеземным разумом и выход за пределы времени.

Особого внимания заслуживает фильм «Интерстеллар». Его кульминация — полёт главного героя в чёрную дыру Гаргантюа и пересечение горизонта событий — визуализирует гравитационную сингулярность. Для достоверности создатели привлекли физика Кипа Торна, который разработал уравнения для моделирования искривления пространства. Внутри чёрной дыры зрителю показывают тессеракт — многомерную структуру, где возможно взаимодействие с прошлым. Это художественная интерпретация гипотез о квантовой гравитации и высших измерениях.

Сингулярность стала основой и для сюжетов видеоигр. В Singularity игрок управляет временем. В серии Mass Effect — сталкивается с угрозой от расы Жнецов, представляющих собой сверхразум. В Horizon Zero Dawn мир переживает постапокалипсис, вызванный выходом ИИ из-под контроля. А в Outer Wilds сюжет включает отсылки к космологической и гравитационной сингулярности.

Что в итоге

Сингулярность встречается в самых разных областях — от физики и математики до философии, технологий и культуры. В каждом контексте она означает точку, где привычные правила перестают работать, и начинается что-то новое.

В науке сингулярность помогает понять границы наших моделей. В технологиях — предупреждает о возможных рисках и переменах. В философии — обозначает моменты смыслового сдвига. А в культуре — становится образом перемен, перехода и неизвестности.

Хотя трактовки сингулярности различаются, их объединяет одно — интерес к моменту, когда привычные представления перестают работать. Это может быть граница в научной теории, перелом в технологическом развитии или точка смыслового сдвига в философии. В каждом случае сингулярность помогает задуматься о том, как мы понимаем мир — и что может ждать нас за пределами этого понимания.